Record: ce trou noir dévore un Soleil par jour

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

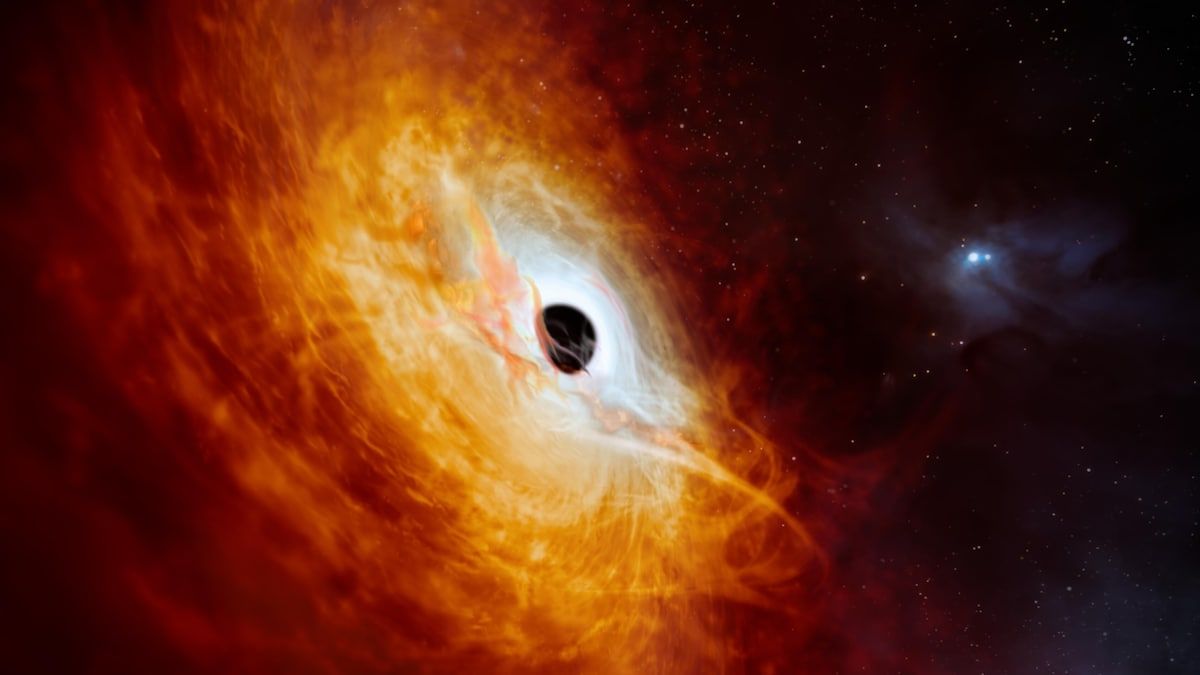

Illustration du quasar record J059-4351, le noyau lumineux d'une galaxie lointaine alimenté par un trou noir supermassif très actif.

Crédit: ESO/M. Kornmesser

Ce quasar est non seulement le plus brillant jamais observé, mais il abrite également le trou noir à la croissance la plus rapide connue, avec une masse estimée entre 17 et 19 milliards de fois celle du Soleil. Sa luminosité surpasserait celle de notre étoile de 500 000 milliards de fois si les deux étaient comparés côte à côte. La découverte de J0529-4351 remet en question notre compréhension des quasars et des trous noirs supermassifs.

Les quasars, situés au cœur des galaxies actives, sont alimentés par des trous noirs supermassifs entourés de disques d'accrétion. Ces disques, composés de gaz et de poussières, chauffent sous l'effet de la gravité intense et rayonnent de manière spectaculaire. De plus, la matière non absorbée par le trou noir est éjectée à des vitesses proches de celle de la lumière, contribuant à la luminosité exceptionnelle de ces objets.

La détermination que J0529-4351 est un quasar a été possible grâce à l'utilisation du télescope de 2.3 mètres de l'observatoire de Siding Spring en Australie, suivie d'une étude plus approfondie avec le spectrographe X-shooter du Très Grand Télescope (VLT) dans le désert d'Atacama, au Chili. Cette découverte souligne l'importance des modèles d'apprentissage automatique dans l'analyse des données astronomiques.

Les futures investigations sur ce quasar utiliseront l'instrument GRAVITY+ du VLT, ainsi que le futur Très Grand Télescope (ELT), pour mieux comprendre les limites de l'accrétion et les mécanismes alimentant ce phénomène extrême.