💥 Ces glissements de terrain observés sur Mars causés par... des impacts de météores

Publié par Cédric,

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Nature Communications

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Nature Communications

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une étude récente publiée dans Nature Communications dévoile comment la chute de météores peut déclencher des glissements de terrain spectaculaires, dessinant sur les flancs des volcans de longues traînées sombres. Ces observations, permises par la sonde ExoMars, modifient notre perception de la dynamique superficielle de la planète rouge.

La rareté de ces événements constitue un élément de comparaison face aux mécanismes d'usure classiques de la surface martienne. Alors que le vent sculpte en permanence les paysages martiens, l'impact d'un météore représente une perturbation soudaine et localisée. L'analyse de millions de ces traînées révèle que moins de 0,1% d'entre elles résultent de ces collisions cosmiques, faisant de chaque occurrence une donnée précieuse pour les planétologues.

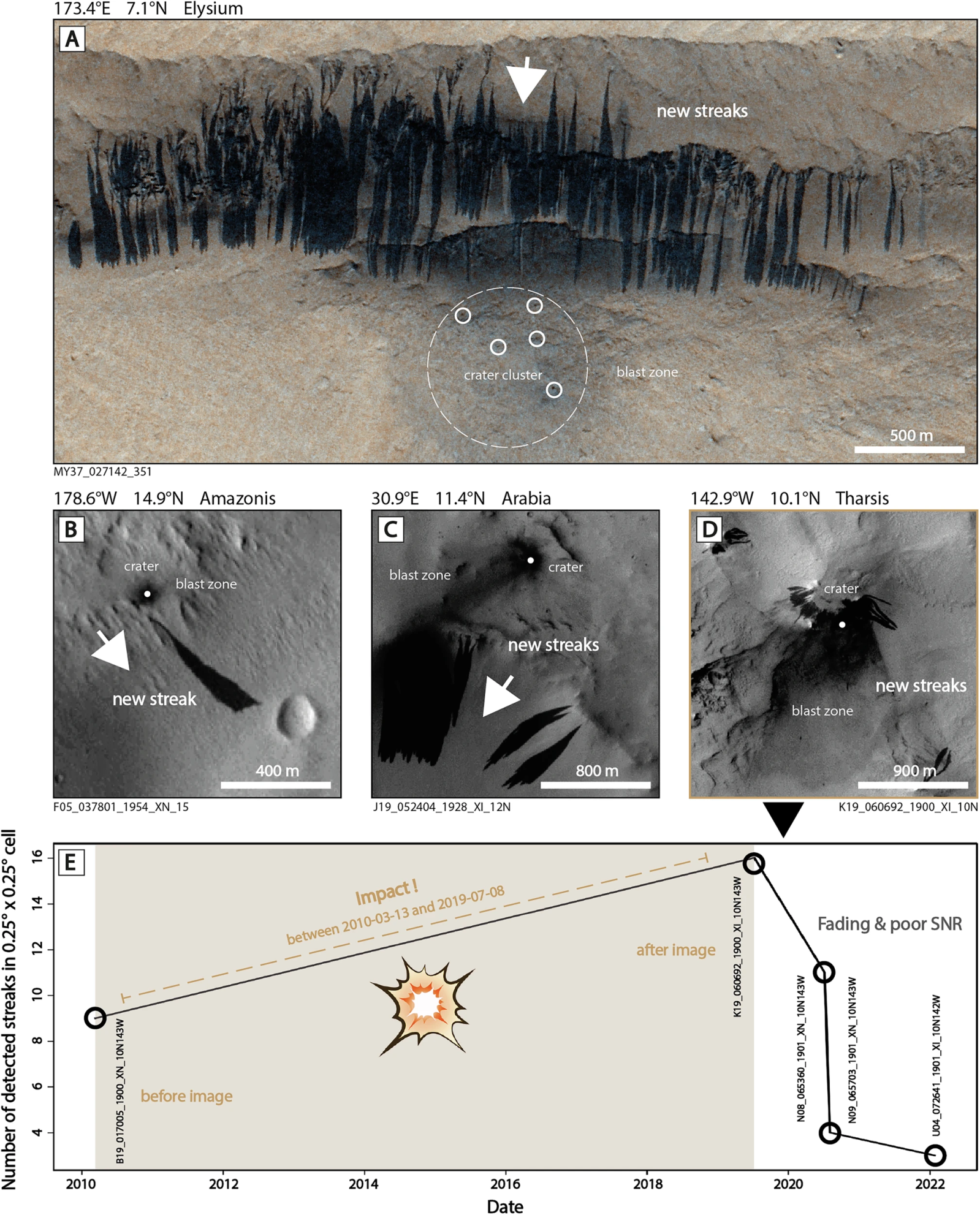

A) Nouveau groupe de cratères dans Elysium ayant déclenché plus de 100 traînées sombres, observé par CaSSIS (résolution supérieure à CTX).

B) Impact déclencheur de traînées dans Amazonis, vu par CTX.

C) Cas similaire dans Arabia.

D) Impact et traînées observés dans Tharsis ; cratère en point blanc, pente descendante en flèche blanche.

E) Évolution du nombre de traînées dans la zone D entre 2010 et 2022 ; baisse après l'impact, liée à l'estompage et à des conditions d'imagerie moins favorables.

Le mécanisme d'une transformation géologique

La collision d'un météoroïde avec la surface martienne génère une onde de choc capable de déstabiliser les couches supérieures de poussière. Cette énergie libérée provoque le décrochement de matériaux sur des pentes parfois très éloignées du point d'impact. Les images de la sonde ExoMars montrent ainsi des centaines de traînées rayonnant depuis un groupe de cratères d'impact identifié près d'Apollinaris Mons.

L'événement documenté pendant la période de Noël 2023 illustre parfaitement ce processus. La zone décolorée couvre approximativement neuf kilomètres carrés, formant un motif de stries sombres. Les chercheurs ont déterminé que l'impact s'était produit entre 2013 et 2017, démontrant la persistance de ces signatures géologiques sur plusieurs années martiennes.

La fine atmosphère de Mars explique la fréquence relative de ces impacts. Avec une densité inférieure à 1% de celle de la Terre, elle offre peu de protection contre les projectiles cosmiques. Cette particularité fait de la planète rouge un laboratoire naturel pour l'étude des cratères d'impact et de leurs effets secondaires sur l'environnement.

La cartographie d'un phénomène planétaire

L'équipe de Valentin Bickel a développé une méthodologie innovante pour recenser ces formations éphémères. L'analyse algorithmique de plus de deux millions d'images a permis d'établir un catalogue complet des traînées martiennes. Ce travail titanesque a identifié cinq zones principales où se concentrent ces phénomènes entre 2006 et 2024.

La répartition de ces traînées suit des motifs saisonniers et géographiques précis. Les chercheurs confirment que les dynamiques du vent et de la poussière restent les moteurs principaux dans l'écrasante majorité des cas. Dans Nature Communications, ils soulignent que les impacts météoritiques et l'activité sismique représentent des déclencheurs marginaux à l'échelle globale.

La mission ExoMars Trace Gas Orbiter joue un rôle déterminant dans cette surveillance continue. Son instrument CaSSIS fournit des images stéréoscopiques qui permettent de reconstituer la topographie des sites affectés. Ces observations systématiques s'inscrivent dans l'objectif plus large de comprendre l'évolution géologique récente de Mars.