Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Avertissement: Cette news rétro retranscrit des connaissances scientifiques, techniques ou autres de 1905, et contient donc volontairement les arguments, incertitudes ou erreurs d'époque.

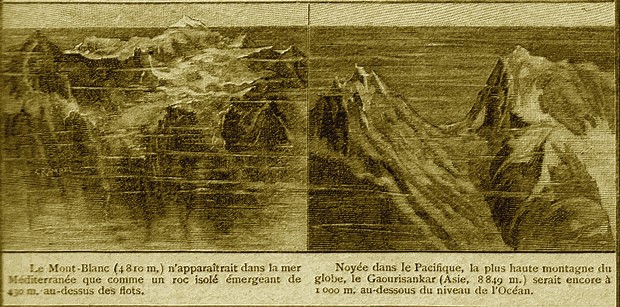

Au fond des mers règnent les mêmes inégalités que sur la surface des continents. Les îles qui émergent des flots sont des montagnes, les océans ont leurs vallées, leurs gorges, leurs abîmes, leurs rochers, leurs plaines, tout comme les continents. Les profondeurs mystérieuses des mers n'ont plus de secrets pour la science moderne.

Ce que pensaient Laplace et Buffon

Buffon attribuait aux mers une profondeur moyenne de 450 mètres. Laplace s'aventurait jusqu'à 1000 mètres, et ce n'est guère que lors de la pose du premier câble transatlantique, en 1866, qu'on se rendit compte des effrayantes profondeurs des océans.

Croisières de sondage

Quelques années plus tard, plusieurs Gouvernements frétèrent des bateaux chargés de constater les profondeurs sous-marines. Le Challenger (1872), le Travailleur et le Talisman (1883) parcoururent les océans et jetèrent çà et là la sonde révélatrice.

De 1903 à 1904, sur l'initiative de M. le professeur Thoulet et avec l'appui du prince de Monaco, une carte générale "bathymétrique", c'est-à-dire indiquant par des courbes les profondeurs des océans, vient d'être dressée sous la direction de M. le lieutenant de vaisseau Sauerwein.

Les plus grandes profondeurs constatées

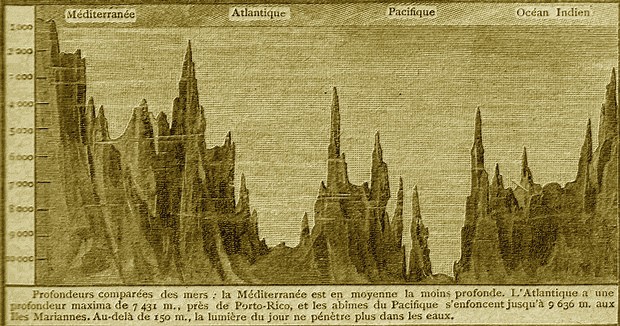

Les mers glaciales sont relativement moins profondes que les autres. Voici quelques-unes des profondeurs relevées au cours des sondages:

Méditerranée 4400 m. (Mer Ionienne).

Atlantique 4 500 m. (Canaries) ; 8 431 m. (Porto-Rico).

Pacifique 5 950 m. (Côte Amérique) ; 9636 m (I. Mariannes).

Océan Indien 5 560 m. (Côtes Australiennes).

On voit sur quels abîmes évoluent les escadres et les grands paquebots ! Les lacs sont moins profonds ; mais, dans le lac Baïkal, par exemple, la sonde descend de 1 500 à 2 000 mètres.

Comment se font les sondages. — Pendant longtemps, les sondages ont donné des résultats imparfaits, par suite de la défectuosité des moyens employés. Le câble descendait, mais il était impossible de savoir à quel instant il touchait le fond. Un midshipman anglais imagina, il y a une trentaine d'années, une sonde qui répondait à tous les désirs.

L'appareil à sonder. — Il se compose d'un câble d'acier de 1 millimètre de diamètre s'enroulant sur un treuil et dérapant sur une poulie ; à l'extrémité se trouve la sonde proprement dite, composée d'une sphère de plomb ou de disques d'acier traversés par un tube de cuivre taillé en gouge à la base. Le câble se déroule, la sonde descend. Au moment où elle touche le sol, le fil s'arrête, la sphère ou les disques d'acier se déclanchent et restent au fond. On remonte le fil. Un compteur indique sur un cadran le nombre de tours du treuil et, par suite, la profondeur atteinte. Le tube sondeur ramène à la surface des échantillons du fond qu'il a touché: vase, sable, etc.

Il n'y a plus qu'à recommencer plus loin.

L'énorme pression des eaux

Il serait presque impossible de calculer le nombre d'atmosphères de pression qui pèsent sur les grands fonds de l'Océan.

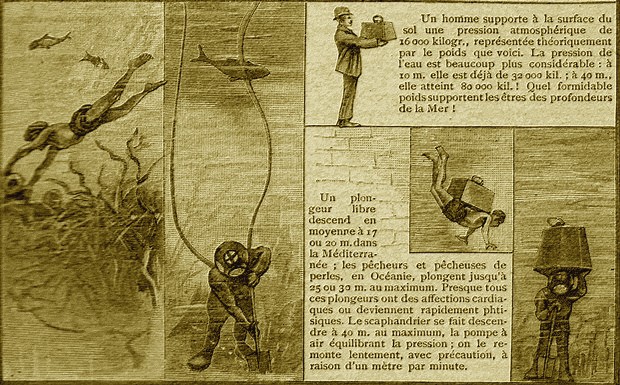

A la surface du sol, un homme supporte une pression de 16 000 kilos. A 10 mètres sous l'eau, d'après M. Dibos, ingénieur naval, cette pression est déjà de 32 000 kilos ; à 40 mètres de profondeur, elle atteint 80 000 kilos ! Et qu'est-ce que 40 mètres de fond vis-à-vis des gouffres de 7 à 8 500 mètres !

Plongeurs et scaphandriers. — Un plongeur libre, pêcheur d'éponges, de perles ou de coraux, peut descendre à 18 ou 30 mètres et rester une demi-minute sous l'eau. Il remonte épuisé, et pour peu qu'il soit de faible constitution ou qu'il tarde à retourner à l'air, le sang lui coule par les oreilles, par la bouche et par le nez.

Le scaphandrier est encore plus exposé. Il descend lourdement à 30 ou 40 mètres de profondeur (maximum), et la pompe à air équilibre au fur et à mesure la pression qu'il supporte. La remontée est plus dangereuse ; elle doit s'effectuer lentement, à raison de 1 mètre par minute, sinon l'azote emmagasiné dans l'organisme peut arrêter la respiration, amener la paralysie ou la mort. Il y a trois ans, lors de la catastrophe du Liban, le scaphandrier Anticewitch succomba probablement pour avoir remonté trop rapidement.

La vie aux grandes profondeurs

Au delà de 90 mètres, la lumière ne pénètre plus la masse des eaux, et plus on descend, plus les ténèbres s'épaississent, éclairées seulement çà et là par les fanaux fantastiques des poissons phosphorescents. Du reste, beaucoup des êtres vivant dans les grandes profondeurs sont aveugles, et, lorsqu'on les amène au jour, ils éclatent comme des vessies par suite de la différence de pression.

Sur ces gouffres presque insondables, l'homme audacieux s'aventure sans crainte, payant chaque année par quelques milliers de vies la dîme de la mer, et les navires coulés s'abîment dans le noir infini.