Rétro 1933: Moyens de recherche et de répression

Publié par Michel,

Illustrations: Almanach Hachette 1933Autres langues:

Illustrations: Almanach Hachette 1933Autres langues:

10

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Avertissement: Cette news rétro retranscrit des connaissances scientifiques, techniques ou autres de 1933, et contient donc volontairement les arguments, incertitudes ou erreurs d'époque.

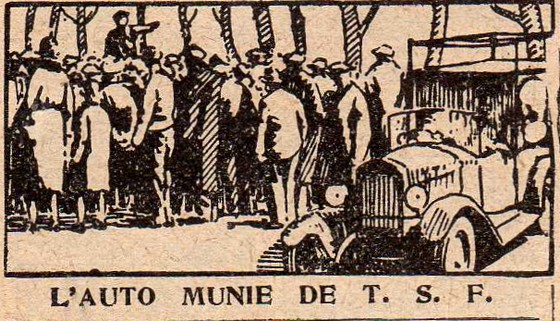

Qu'une manifestation s'organise dans la rue ; qu'un meeting se tienne en plein air ; qu'une émeute se prépare dans un quartier suspect: une auto munie de T.S.F. se transporte rapidement sur les lieux signalés et correspond avec la préfecture de police pour la mettre au courant de la situation et décider sans retard des mesures à prendre.

La section chimique de la préfecture de police examine au microscope les tissus, les taches, tous les résidus que lui fournit l'enquête et procède à leur analyse. Elle analyse jusqu'à la boue des chaussures ; elle parvient par exemple à convaincre un criminel qui affirme ne pas être sorti de Paris et dont les souliers sont maculés d'une boue qui n'est pas celle de la capitale.

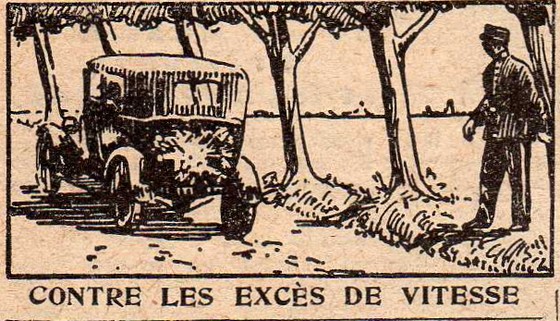

Pour retrouver les autos coupables d'excès de vitesse, il n'est pas toujours facile d'attraper un numéro au vol ; aussi les agents qui assurent la police des routes usent-ils d'un procédé ingénieux: c'est l'emploi d'une espèce de bombe qui, remplie d'une masse gluante, laisse une trace ineffaçable. Lancée sur une voiture, la bombe la marque et la fait facilement retrouver.

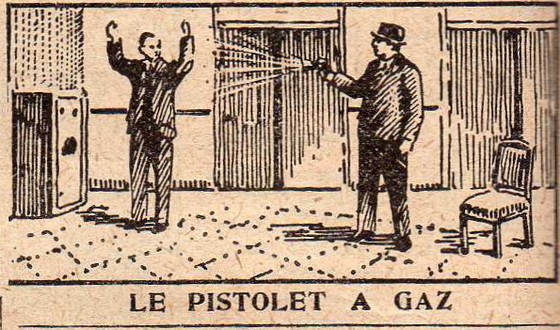

Le pistolet à gaz est une arme précieuse pour aider à la capture des malfaiteurs, sans effusion de sang. Avec l'apparence d'un pistolet ordinaire, il en diffère cependant par le canon, qui s'évase en cornet comme celui d'un tromblon. Au déclic de la gâchette, le gaz enveloppe le malfaiteur d'un nuage demi-asphyxiant qui le met dans l'impossibilité de résister.

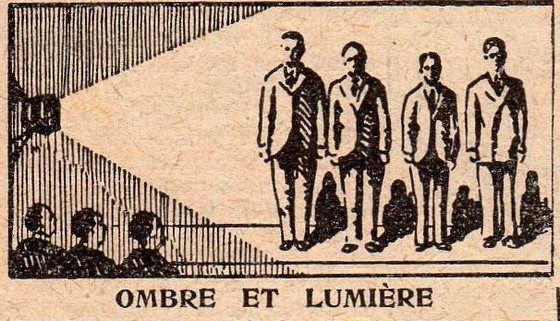

Des condamnés de droit commun défilent sous une lumière intense devant des policiers qui les observent en restant dans l'ombre. La mémoire des yeux, qui ne voient que les malfaiteurs, mais les voient d'une façon singulièrement nette et forte, s'en trouve considérablement augmentée ; elle permet de les mieux reconnaître ultérieurement et de les identifier, s'ils tombent à nouveau entre les mains de la police.

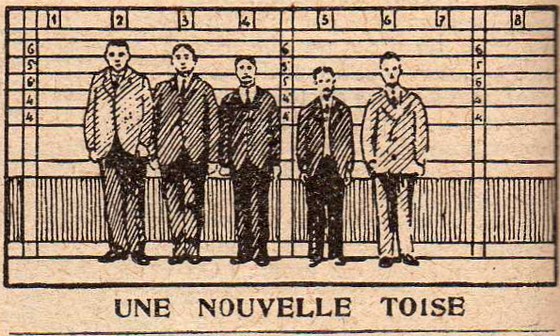

Ces cinq individus représentent une bande de malfaiteurs ; ils sont photographiés en groupe sur un fond constitué par un tableau portant des barres transversales et des chiffres qui permettent de mesurer leur taille respective. Grâce à cette espèce de toise collective, la police acquiert un élément d'information qui lui facilitera la reconnaissance de la bande, si, toutefois, elle se reforme après avoir purgé sa peine.