Les secrets de la comète Tempel-1 en partie dévoilés

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les scientifiques s'accordent à dire que Tempel-1 est très probablement de la famille des comètes joviennes, même si sa forme et ses dispositifs de surface ne sont pas similaires aux autres comètes de cette famille. On pense à Wild 2 et Borelly, deux comètes survolées respectivement par Stardust (2004) et Deep Space 1 (2001).

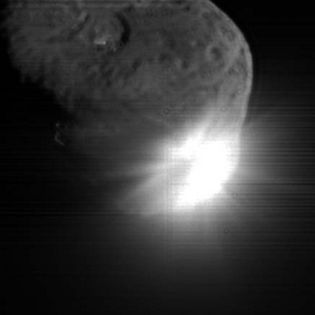

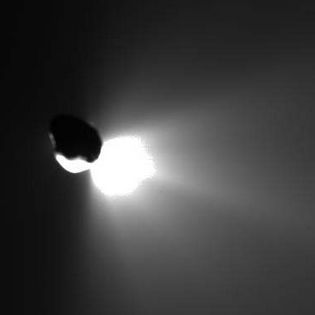

Photographies prises par la sonde Deep Impact après la collision

La structure de la comète serait très pelucheuse et constituée principalement de particules de poussières extrêmement fines qui semblent être faiblement liées (gravité). Il s'agirait plus d'un empilement de poussières que d'une roche solide. Elle contient aussi une concentration relativement élevée de substances organiques. D'après les scientifiques, ces substances seraient plus abondantes pendant et après les sursauts d'activité que l'eau et le dioxyde de carbone.

L'analyse des images montre une surface couverte de dépressions qui semblent être des cratères d'impact, ce qui n'avait pas encore été observé sur une comète. Reste que les scientifiques ont bien du mal à expliquer par quels mécanismes se formeraient ces cratères, bien qu'il ne soit pas certain qu'il s'agisse bien de cratères d'impact.

Autre résultat, la porosité du noyau cométaire. Cette caractéristique rend la surface de la comète très réactive au rayonnement solaire. Son amplitude de température varie ainsi très rapidement. Cela suggère que la chaleur n'est pas facilement transportée à l'intérieur du noyau ce qui peut signifier que les éléments primitifs à l'origine de sa formation n'ont pas été altérés, leurs propriétés sont ainsi les mêmes que celles qui prévalaient lors de la formation du Système Solaire.

Un des résultats les plus intéressants est sans doute l'augmentation importante de molécules carbonées détectées dans l'analyse spectrale du panache de gaz et de poussière consécutif à l'impact. D'une part cela confirme que les comètes renferment des quantités substantielles de composés organiques et d'autre part qu'elles ont bien pu enrichir la Terre en matériaux exotiques, favorisant ainsi l'apparition de la vie, lors du 'Grand Bombardement', une période qui a duré plus de 700 millions d'années après la formation du Soleil et où 14 millions d'objets ont percuté la Terre et l'ont enrichi en différents matériaux.

Quant à Rosetta, la sonde européenne de l'ESA en route pour rejoindre la comète 46 P/Wirtanen, ses observations ont duré plus de 17 jours à près de 80 millions de kilomètres. Selon des évaluations préliminaires, la densité de la poussière qui a été éjectée du noyau de la comète était au moins aussi importante que celle de l'eau. Les auteurs ont également observé une modification de la luminosité après l'impact qui pourrait être liée à la formation du cratère.