La signature des tumeurs radioinduites

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

cea

Cette méthode a été appliquée sur des tumeurs de la thyroïde apparues à la suite d'une radiothérapie ainsi que sur des tumeurs de la thyroïde développées par des enfants vivant à proximité de la centrale de Tchernobyl en 1986.

Ces travaux de recherche fondamentale sont une première étape, mais une étape importante, pour tenter de déterminer si une tumeur, en particulier parmi celles de la thyroïde, sont ou non de nature radioinduite. En s'appuyant sur ces résultats, Il reste cependant encore beaucoup à faire avant d'envisager de pouvoir espérer le développement d'un test fiable et à grande échelle permettant de déterminer l'origine des tumeurs. C'est un des objectifs que le CEA se donne. Ces résultats sont publiés en ligne par la revue PlosOne.

Signature des pathologies radio-induites, interview de Sylvie Chevillard, chef du laboratoire de cancérologie expérimentale, Direction des sciences du vivant du CEA. Dans cette interview, Sylvie Chevillard revient sur les travaux en cours sur les cancers radio-induits, et notamment la recherche d'une signature génétique pour les cancers de la thyroïde. Explications, état des recherches, et enjeux.

Depuis plus de 20 ans, l'incidence enregistrée du cancer de la thyroïde en France augmente en moyenne par an de 6,2 % chez les hommes et de 8,1 % chez les femmes. Bien qu'antérieure à l'accident de Tchernobyl, ces taux d'augmentation sont cependant souvent perçue comme une conséquence de cet accident, alors qu'aujourd'hui aucun lien de cause à effet ne peut être scientifiquement établi. Dans ce contexte, disposer de marqueurs qui permettent de distinguer une tumeur liée à une exposition aux rayonnements ionisants d'une tumeur non radioinduite est essentiel pour répondre aux interrogations du public sur l'origine de l'augmentation des cancers de la thyroïde, et si nécessaire prendre les mesures préventives. Au-delà de l'intérêt de cette signature, la connaissance de la spécificité des tumeurs radioinduites est aussi un préalable à une meilleure adaptation de la prise en charge des patients.

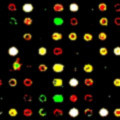

La méthodeJusqu'à présent, aucun marqueur de la nature radioinduite d'une tumeur n'avait pu être identifié, ni par l'examen macroscopique et microscopique des tumeurs, ni par la recherche de mutations spécifiques dans des gènes connus pour être impliqués dans la carcinogenèse. Pour rechercher de tels marqueurs, les chercheurs du Service de radiobiologie expérimentale et innovations technologiques du CEA, dirigé par Sylvie Chevillard, en collaboration avec Martin Schlumberger (IGR, Villejuif) et Paul Hofman (Hôpital Pasteur, Nice), ont développé une méthode originale d'analyse du transcriptome sur des puces à ADN. C'est-à-dire qu'ils ont analysé tous les gènes actifs dans les cellules de la tumeur radioinduite, en les comparant avec des tumeurs non radioinduites (sporadiques). Par recoupements successifs, il a été possible de définir des groupes de gènes spécifiquement dérégulés dans les tumeurs radioinduites par comparaison avec les tumeurs sporadiques. Ces groupes de gènes constituent une signature de la nature de la tumeur.

Pour analyser les résultats fournis par les puces à ADN, les chercheurs ont développé une analyse informatique combinatoire qui permet de s'affranchir de paramètres, tels que l'âge, le sexe ou le grade de la tumeur, qui pourraient biaiser l'analyse.

Lors d'une première étape, dite phase d'apprentissage, les chercheurs ont mis en évidence des gènes permettant de déterminer la nature radioinduite ou non des tumeurs. Ils ont ensuite testé l'efficacité de la signature en tentant de prédire "en aveugle" l'origine radioinduite ou non d'une série indépendante de tumeurs.

Les signaturesEn comparant des tumeurs induites secondairement à une radiothérapie et des tumeurs sporadiques, ils ont trouvé 322 gènes permettant de séparer les deux groupes de tumeurs. Un test "en aveugle" sur 31 tumeurs de la thyroïde dont l'origine était certaine, mais inconnue des chercheurs, a permis de valider la robustesse de cette signature, avec une sensibilité de 92 %. La même approche s'est également avérée efficace sur des sarcomes radioinduits.

Dans un deuxième temps les chercheurs sont partis des résultats "bruts" de transcriptome publiés par d'autres équipes, et ont appliqué la même méthode informatique d'analyse des résultats pour rechercher une signature. Ils ont ainsi pu mettre notamment en évidence une signature de 106 gènes permettant de classer les tumeurs radioinduites de la thyroïde développées par les enfants vivant à proximité de la centrale de Tchernobyl au moment de l'explosion de l'un de ses réacteurs.

Si cette démarche est prometteuse, elle doit encore être validée sur un plus grand nombre d'échantillons pour permettre la mise au point d'un test fiable permettant de déterminer l'origine des tumeurs. De plus cette recherche de signature ne peut être effectuée qu'en s'appuyant sur des tumeurs dont la nature radioinduite est avérée, pour permettre l'étape de recherche et d'identification d'une signature. À ce jour, les chercheurs ne disposent pas de tumeurs dont il soit certain qu'elles aient été induites par des faibles doses de rayonnements. Ce type d'approche ne peut donc pas pour l'instant être envisagé pour la recherche de lien entre les faibles doses d'irradiation ou de contamination et le développement de cancers. Des études sont encore nécessaires, notamment en étudiant chez l'animal des tumeurs induites par de très faibles doses d'irradiation puis en recherchant, selon la même approche, des signatures et en les comparant avec celles identifiées après des doses plus fortes.

Références:

-A transcriptome signature distinguished sporadic from postradiotherapy radiation-induced sarcomas. Hadj-Hamou NS, Ugolin N, Ory C, Britzen-Laurent N, Sastre-Garau X, Chevillard S, Malfoy B. Carcinogenesis. 2011 Jun;32:929-34, 2011

-Gene expression signature discriminates sporadic from post-radiotherapy-induced thyroid tumors.

Ory C, Ugolin N, Levalois C, Lacroix L, Caillou B, Bidart JM, Schlumberger M, Diallo I, de Vathaire F, Hofman P, Santini J, Malfoy B, Chevillard S. Endocr Relat Cancer. 19;18:193-206, 2011

-Strategy to find molecular signatures in a small series of rare cancers: validation for radiation-induced breast and thyroid tumors. Ugolin N, Ory C, Lefevre E, Benhabiles N, Hofman P, Schlumberger M, Chevillard S. PLoS One: 6:e23581, 2011

Pour aller plus loin, consultez notre page spéciale sur les recherches sur CEA en radiobiologie et radiotoxicologie. Vous pourrez notamment lire le"dossier spécial Radiobiologie, radiotoxicologie", édité par le Direction des sciences du vivant. Pour en savoir plus sur les recherches en sciences du vivant au CEA, consultez le site internet de la direction des sciences du vivant au CEA.