Le soulèvement de la Patagonie enfin élucidé

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Or des chercheurs du CNRS menés par le Toulousain Joseph Martinod, du laboratoire des mécanismes et transferts en géologie (LMTG), viennent enfin de résoudre le mystère: ils ont montré que le soulèvement est lié à la rencontre de trois plaques tectoniques au large du Chili: la plaque Nazca, qui couvre une partie de l'océan Pacifique, la plaque Antarctique, au pôle Sud, et la plaque continentale sud-américaine. Les deux premières glissent sous l'Amérique du Sud, tout en s'écartant l'une de l'autre. Leur frontière, que les spécialistes appellent "dorsale du Chili", plonge donc elle aussi sous le continent sud-américain.

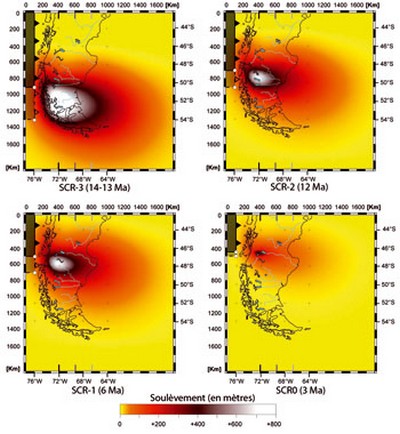

Des chercheurs du CNRS ont modélisé le soulèvement (en mètres) de la Patagonie

il y a 14, 12, 6 et 3 millions d'années.

"Lorsque cette dorsale plonge sous l'Amérique du Sud, elle ouvre un passage dans le manteau, la couche intermédiaire entre le noyau planétaire et la croûte. Ce passage modifie les courants profonds de matière et entraîne des déplacements verticaux de la surface", explique Joseph Martinod. Le chercheur s'intéresse au soulèvement de la Patagonie depuis son premier voyage au Chili en 2002. Il avait émis l'hypothèse de l'implication de la dorsale du Chili en se rappelant que celle-ci plonge sous l'Amérique du Sud depuis un peu plus de 10 millions d'années, comme on le sait depuis maintenant quarante ans.

Afin de valider cette théorie, Benjamin Guillaume – qui a réalisé sa thèse sur le sujet – et Joseph Martinod, ainsi que leurs collègues, ont utilisé un modèle permettant de calculer l'amplitude du soulèvement théorique à partir des flux de matière dans le manteau, mouvements dits de convection. Résultat: ce modèle a prédit un soulèvement théorique de la Patagonie de plus de 1 000 mètres sur 10 millions d'années. Puis les géologues ont estimé, en étudiant des cartes topographiques prises par satellite, le soulèvement réel, "afin de voir si cela collait avec les données du modèle". Bonne surprise, ils ont trouvé des valeurs de soulèvement similaires ! Preuve que leur hypothèse était la bonne. "Notre étude permet, de manière générale, de mieux comprendre l'histoire géologique et l'évolution de la topographie de la cordillère des Andes, cette chaîne de montagnes qui longe la côte occidentale de l'Amérique du Sud et dont l'origine n'est pas encore finement comprise", termine Joseph Martinod.