Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Car si le concept de synapse, outre le fait qu'il a rapport aux connexions entre les neurones, reste flou dans votre tête, vous pouvez vous rassurer en vous disant que c'était le cas d'à peu près tous les scientifiques de la première moitié du XXe siècle ! À partir du moment où le physiologiste anglais Charles Scott Sherrington a introduit le mot synapse en 1897, il y a eu un débat de près d'un demi-siècle sur la manière dont l'influx nerveux pouvait passer d'un neurone à un autre.

Parce cette controverse était en lien direct avec l'autre sur la nature du tissu nerveux dont j'ai déjà parlé ici et là. Ramon y Cajal avait ainsi amené de plus en plus d'évidence à l'effet que notre tissu nerveux n'était pas un continuum de fibres nerveuses mais était plutôt fait de neurones isolés. Et si l'opinion basculait progressivement vers cette conception de cellules nerveuses isolées, cela générait cependant un problème de taille. Car avec ce petit espace entre les neurones que personne n'était encore capable de visualiser à l'époque, mais qui devait exister selon Cajal et Sherrington, on se demandait comment l'influx nerveux pouvait alors "sauter" d'un neurone à l'autre.

Parce qu'avec l'ancienne vision, il n'y avait pas ce problème-là. On imaginait simplement que l'influx nerveux se propageait en continu d'une région à l'autre du réseau nerveux. Mais Sherrington croyait à son modèle encore purement théorique de la synapse parce qu'il avait entre autre déduit de ses travaux sur nos différents réflexes que la réponse motrice n'était pas aussi rapide qu'elle aurait dû l'être si la conduction nerveuse n'avait été que purement électrique. Et ce petit délai était explicable par ce qui se passait probablement au niveau de la synapse...

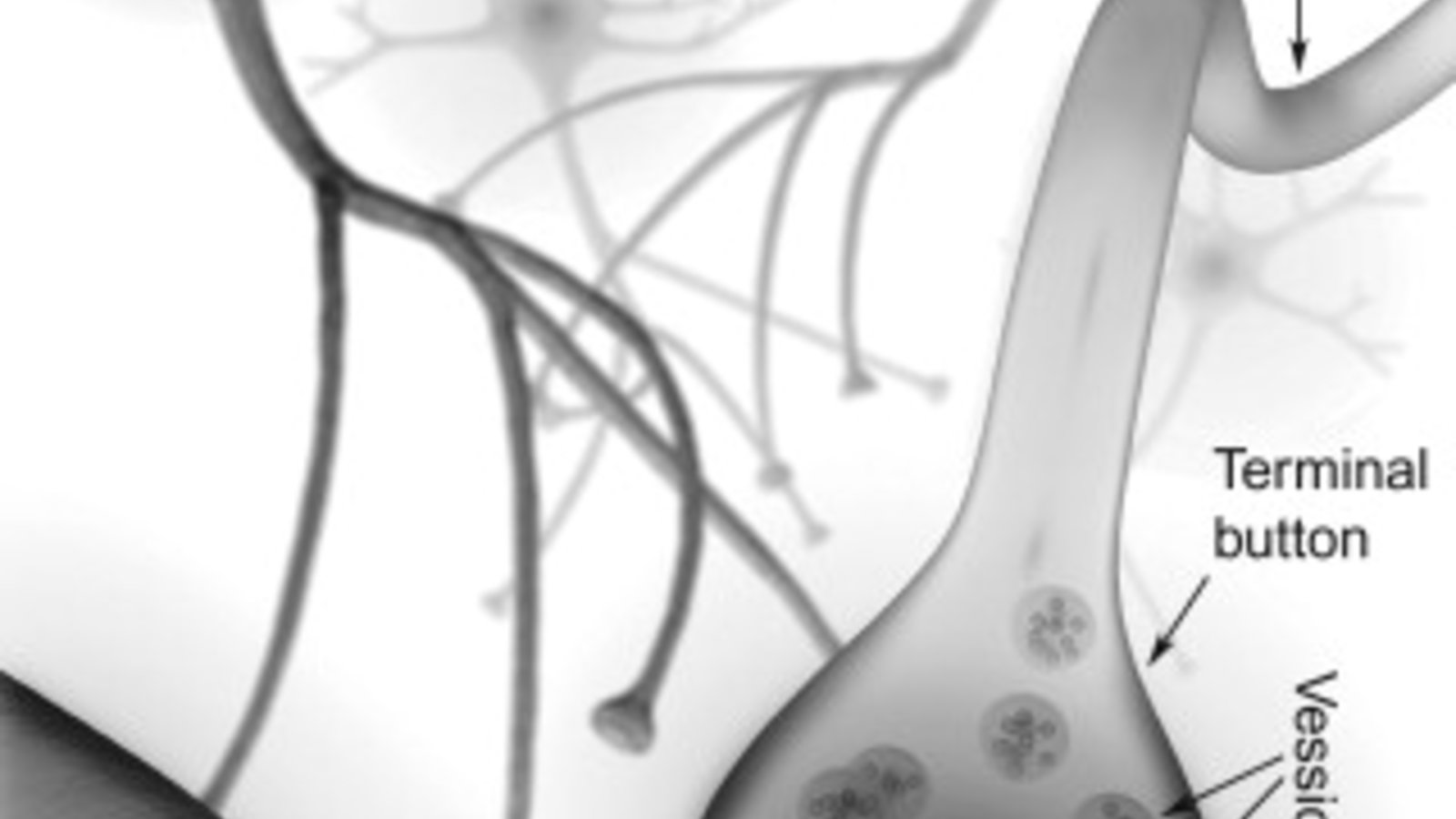

Pour comprendre comment on a découvert le pot aux roses, il faut remonter au début des années 1900 alors que différentes expériences suggèrent que des molécules comme l'adrénaline ou l'acétylcholine peuvent produire le même effet que la stimulation de nerfs. D'où l'idée mise de l'avant en particulier par le britannique Henry Dale que ces molécules étaient peut-être relâchées naturellement au bout des axones pour produire cet effet dans le corps.

Mais il fallut attendre jusqu'en 1921 pour qu'une expérience de l'Allemand Otto Loewi, paraît-il imaginée dans un rêve, viennent confirmer la chose. Loewi a isolé deux coeurs de grenouille qu'il a mis dans du liquide physiologique, ce qui permet aux coeurs de continuer à battre. Il a stimulé le premier par le nerf vague qu'il avait conservé, et les battements du coeur ont ralenti, comme on le savait à l'époque. Mais la bonne idée de Loewi a été de prendre le liquide physiologique dans lequel baignait ce coeur et de le verser dans celui qui contenait l'autre coeur. Et comme il l'avait imaginé, le deuxième coeur a ralenti aussi, indiquant que c'était une molécule diffusible qui produisait ultimement cet effet. Et le contraire marchait aussi d'ailleurs: après avoir stimulé les fibres nerveuses sympathiques du premier coeur et versé son liquide physiologique sur le second, celui-ci se mettait à battre plus vite.

Quelques années plus tard, Dale démontrait que ce qu'on appelait alors des médiateurs chimiques étaient sécrétés à toutes les synapses du système nerveux périphérique. Et il réussit à identifier l'acétylcholine comme la substance chimique qui était relâchée à la jonction neuromusculaire pour faire bouger nos muscles. Ces travaux ont valu à Dale et Loewi le prix Nobel de physiologie ou médecine de 1936. Mais la controverse ne s'est pas terminée pour autant...

Entre alors en scène un autre personnage important de cette histoire, le neurophysiologiste australien John Eccles. Pour lui, il est très difficile de concilier la diffusion de molécules dans l'espace entre deux neurones et la grande rapidité de la transmission nerveuse qu'il avait pu apprécier grâce aux nouveaux oscillographes cathodiques dont il disposait à partir de 1935. Et pendant près de 20 ans, Eccles se fit donc l'un des plus ardents pourfendeurs de la théorie chimique de la transmission synaptique.

Eccles se faisait toutefois un devoir de concevoir ses expériences de manière à ce qu'elles puissent, si c'était le cas, réfuter ses hypothèses, comme le préconisait le philosophe des sciences Karl Popper duquel il était proche. Cette intégrité scientifique allait mener un revirement spectaculaire dans la carrière de Eccles. En août 1951, il démontre lui-même que la baisse de potentiel de membrane qu'il enregistre avec ses microélectrodes ne pouvait pas être induite électriquement. Par conséquent, seules des médiateurs chimiques, qu'on allait bientôt appeler neurotransmetteurs (des neurotransmetteurs inhibiteurs dans ce cas-ci), pouvaient provoquer les "hyperpolarisations" observées dans certains neurones.

Lors d'une réunion de la Physiological Society de Londres en 1951, Eccles admit, à la surprise générale, qu'il avait acquis la conviction, suite à ses récentes expériences, que c'est son grand rival Henry Dale qui avait raison: la transmission nerveuse impliquait une étape chimique au niveau de la synapse ! Cela demeure un exemple souvent cité de ce que doit être une démarche scientifique bien menée, et l'ouverture à la remise en question qu'elle nécessite constamment. D'ailleurs Eccles a obtenu conjointement le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1963 avec Hodgkin et Huxley. Dans les années 1950, bien d'autres scientifiques vont s'intéresser à la transmission synaptique.