Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'infertilité touche une part significative de la population mondiale et résulte souvent de l'impossibilité de produire des gamètes fonctionnels. Chez les femmes, le vieillissement ovarien ou certains traitements médicaux peuvent réduire drastiquement le nombre et la qualité des ovocytes, rendant la fécondation in vitro classique inefficace. Les scientifiques ont donc exploré des stratégies alternatives, notamment la reprogrammation de cellules somatiques pour les transformer en gamètes viables. Leur approche repose sur un concept appelé “mitoméiose”, un mélange inédit des processus naturels de division cellulaire.

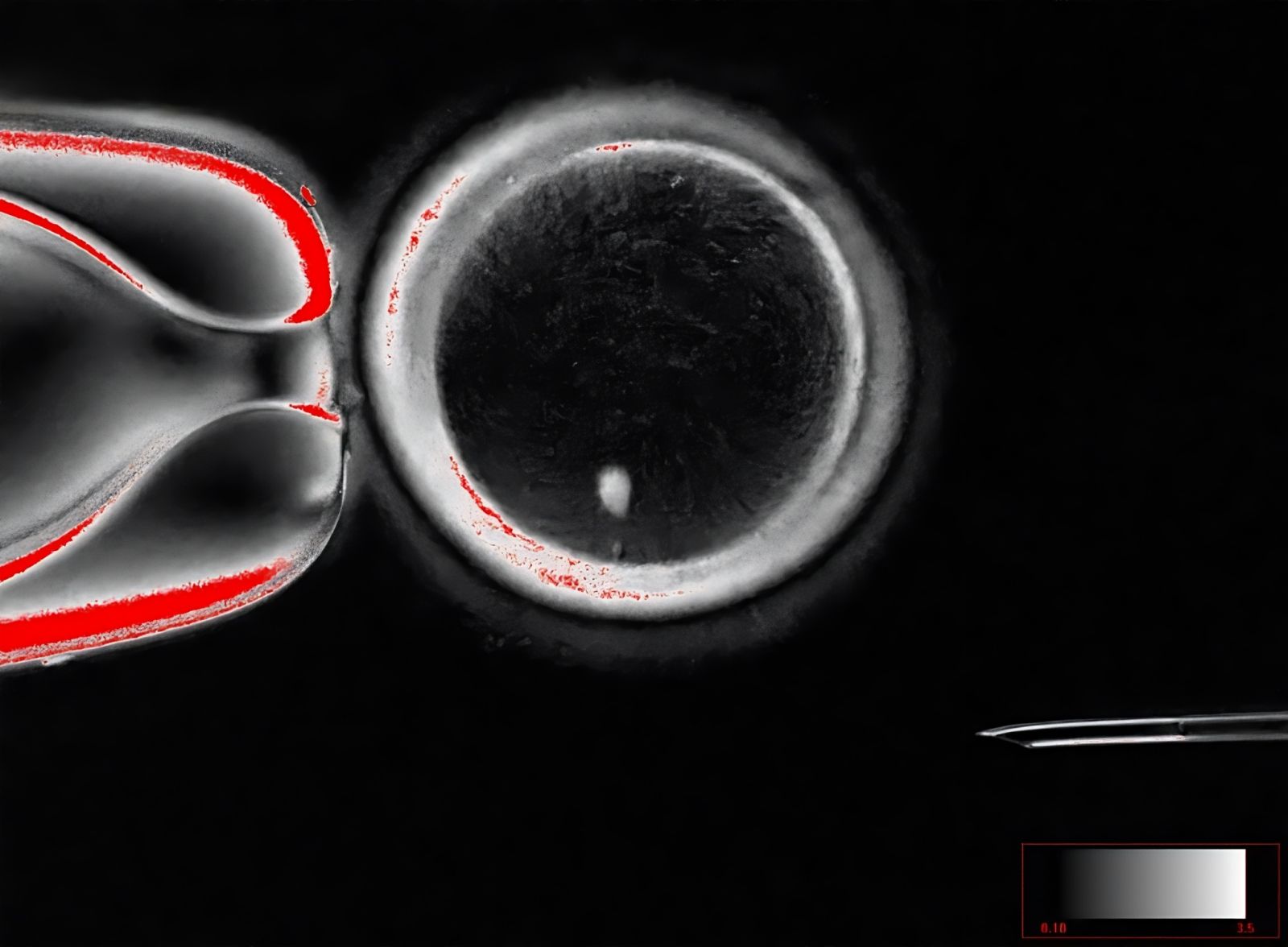

Des chercheurs de l'OHSU ont mis au point une nouvelle technique pour traiter l'infertilité en transformant des cellules cutanées en ovocytes, ou ovules. L'image montre un ovocyte avec une image en clair du noyau d'une cellule cutanée avant la fécondation.

Crédit: Oregon Health & Science University

Une nouvelle méthode pour créer des ovules

Pour créer des ovules fonctionnels, les chercheurs ont d'abord retiré le noyau d'un ovocyte humain et l'ont remplacé par celui d'une cellule de peau. Les cellules somatiques possèdent un double jeu de chromosomes, ce qui les rend incompatibles avec une fécondation normale. L'enjeu était donc de réduire ce double jeu à un simple ensemble de chromosomes, similaire à ce que réalise naturellement la méiose dans les ovules. En réponse, l'équipe a développé la mitoméiose, un mécanisme qui combine les divisions cellulaires connues pour obtenir un ovule haploïde capable de fusionner avec un spermatozoïde.

Ce procédé a permis la création de 82 ovocytes fonctionnels. Lorsqu'ils ont été fécondés, la majorité n'a pas dépassé les premiers stades de développement, souvent en raison d'anomalies chromosomiques. Cependant, une petite fraction (9%) a atteint le stade blastocyste, montrant que l'assemblage des chromosomes et la fécondation peuvent fonctionner dans certaines conditions. Ces résultats confirment que la mitoméiose est un concept viable, même si sa reproduction stable et sûre chez l'humain nécessite encore de nombreuses années de recherches.

Les implications de cette technique sont multiples. Elle pourrait offrir une option pour les femmes dont la réserve ovarienne est insuffisante, ou pour les couples de même sexe souhaitant avoir un enfant génétiquement lié aux deux partenaires. Néanmoins, la complexité biologique et les risques éthiques imposent une prudence extrême avant toute application clinique. Les chercheurs insistent sur le fait qu'il s'agit pour l'instant d'un essai scientifique et non d'une méthode applicable chez l'Homme.

Perspectives et enjeux scientifiques

La mitoméiose pourrait transformer la recherche sur la gamétogenèse in vitro en offrant une alternative aux méthodes longues et complexes basées sur les cellules souches pluripotentes. En adaptant des techniques issues du clonage, les scientifiques ont réussi à contourner certains obstacles majeurs à la création de gamètes à partir de cellules somatiques. Cette approche pourrait également servir de modèle pour mieux comprendre la division chromosomique et les causes d'anomalies génétiques dans les embryons humains.

Par ailleurs, les résultats montrent qu'il reste essentiel de maîtriser le processus de réduction chromosomique pour obtenir des ovules stables et fertiles. Les anomalies observées, fréquentes même chez les ovocytes naturels, soulignent la complexité de reproduire la méiose humaine en laboratoire. La recherche future devra donc se concentrer sur la sécurisation de cette étape critique afin d'augmenter le taux de blastocystes viables.

Enfin, l'étude ouvre des questions éthiques et réglementaires. Les applications cliniques sont encore loin et nécessitent un encadrement strict, notamment pour protéger les embryons et éviter des manipulations génétiques prématurées. Malgré ces contraintes, le travail constitue un jalon scientifique important et pourrait, à terme, offrir de nouvelles options aux patients confrontés à l'infertilité la plus sévère.

Pour aller plus loin: comment fonctionne la mitoméiose ?

La mitoméiose combine deux processus biologiques fondamentaux. Elle emprunte des éléments à la mitose, la division classique des cellules du corps. Elle intègre aussi des caractéristiques de la méiose, réservée à la formation des gamètes. Cette fusion crée une troisième voie de division cellulaire.

Le processus commence par le transfert d'un noyau de cellule cutanée dans un ovule vide. Le cytoplasme de cet ovule déclenche alors un réarrangement cellulaire unique. Les chromosomes du noyau implanté s'alignent comme pour une division classique, mais sans se dupliquer au préalable. Cette étape préparatoire est essentielle pour la suite des opérations.

La division aboutit à la formation d'un ovule contenant seulement vingt-trois chromosomes. Ce résultat reproduit artificiellement la réduction chromosomique naturelle des gamètes. L'ovule ainsi créé peut alors être fécondé par un spermatozoïde, permettant la formation d'un embryon avec le patrimoine génétique des deux parents.