Un type de radioactivité rare observée au GANIL

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

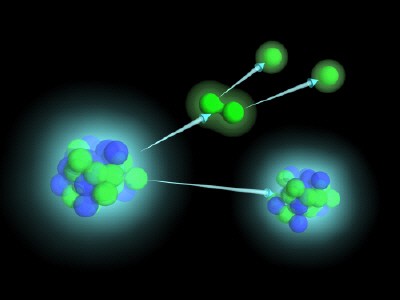

Radioactivité "2-protons"

Lors d'une expérience menée en septembre 2006, l'équipe de physiciens avait enregistré les trajectoires des deux protons émis lors de la désintégration d'une dizaine de noyaux fer-45 (26 protons et 19 neutrons), des noyaux très exotiques car très pauvres en neutrons. Cette émission caractérise un type très rare de radioactivité, dite "2-protons" car elle conduit à l'émission simultanée de deux protons. Elle doit son existence à un équilibre précaire des forces mises en jeu au sein du noyau.

Un dispositif expérimental spécifique

Pour étudier les mécanismes de cette forme de radioactivité si particulière et remonter aux interactions mises en jeu, il était nécessaire de mesurer individuellement les caractéristiques des protons émis. Dans ce but, les physiciens du projet ont développé un outil de détection permettant de visualiser en trois dimensions les trajectoires de particules chargées. Il s'agit d'une chambre dite "à projection temporelle": les noyaux étudiés (tel que fer-45) y sont arrêtés dans un volume de gaz soumis à un champ électrique. Suite à la désintégration, les protons émis créent des charges électriques comme autant de traces de leur passage. Le détecteur permet de réaliser une "photographie" en 3 dimensions de ces charges électriques, les attirant vers une plaque de détection et mesurant le temps de déplacement.

Un appariement de particules surprenant

Cette radioactivité 2-protons, extrêmement rare, était prédite depuis les années 1960 par un physicien russe, V.I. Goldanskii, pour des noyaux atomiques comportant un très grand excès de protons par rapport à leur nombre de neutrons. Ce déséquilibre rend un tel noyau particulièrement instable et par conséquent très difficile à produire en laboratoire.

Chargés positivement, les protons se repoussent. Du fait de leur excès, la principale force de cohésion du noyau -l'interaction nucléaire forte- n'est plus capable de retenir les derniers protons: le noyau ne devrait simplement pas exister. Deux effets combinés permettent malgré tout de former ce noyau:

- l'un est lié à la courte portée des forces nucléaires qui crée une poche d'attraction à courte distance tandis que les forces électriques induisent une répulsion à longue distance. Ce phénomène correspond à la création d'une barrière de potentiel (dite "coulombienne"), retenant les protons excédentaires à l'intérieur du noyau,

- l'autre effet est créé par l'appariement des deux protons qui donne un léger surplus de stabilité lorsque les particules s'associent par paires.

Ainsi, les deux derniers protons sont liés ensemble dans le noyau jusqu'à ce qu'ils finissent par traverser simultanément la barrière coulombienne, quelques millièmes de secondes plus tard. Une fois hors du noyau, les protons ne sont plus appariés et redeviennent indépendants.

Les étapes d'une longue quête

Le processus de radioactivité 2-protons a été caractérisé pour la première fois par les mêmes chercheurs en 2002 au GANIL, pour une douzaine de noyaux fer-45. Parallèlement, des résultats concordants étaient obtenus au GSI (Darmstadt, Allemagne). Dans ces deux expériences, les mesures étaient indirectes et ne signaient pas explicitement l'émission des deux protons. Ce type de radioactivité a également été observé en 2004, par la collaboration française, pour un autre noyau, zinc-54 (30 protons, 24 neutrons). L'observation directe qui vient d'être publiée est donc une étape importante dans l'étude de ce nouveau phénomène.

Les prochaines expériences prévues au GANIL visent à produire et observer 10 à 100 fois plus de noyaux émetteurs de protons. La radioactivité 2-protons pourrait ainsi révéler les secrets de l'appariement des protons dans le noyau.