Les antibiotiques favorisent le jeu de dupe de certaines bactéries

Publié par Adrien,

Source: CNRS-INEEAutres langues:

Source: CNRS-INEEAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

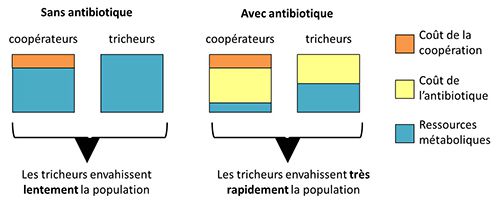

La surprenante diversité des comportements coopératifs rencontrés dans la nature interroge depuis longtemps les scientifiques. Alors que cette stratégie est fragilisée par la présence d'individus "tricheurs", ces derniers utilisant les ressources de la communauté sans participer à leur production, la coopération existe dans tous les niveaux d'organisation du vivant: entre gènes dans le génome, entre cellules dans les organismes pluricellulaires et entre organismes dans les populations. Si plusieurs études ont déjà souligné l'importance de la proximité génétique et spatiale entre coopérateurs dans l'existence de ce paradoxe, peu de travaux se sont en revanche intéressés au rôle joué par l'environnement dans les interactions entre tricheurs et coopérateurs. C'est justement l'objet de l'étude menée par une équipe de l'ISEM. Dans cette dernière, les chercheurs ont exploré le rôle d'un antibiotique sur la dynamique d'une population de bactéries Pseudomonas aeruginosa comportant des tricheurs et des coopérateurs. Ce microorganisme qui peut présenter un danger pour les patients immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose, tire en partie sa virulence de la production de molécules qui sont ensuite partagées avec l'ensemble de la population bactérienne. "Dans notre laboratoire, nous avons étudié en particulier la production de sidérophores, des molécules que seuls les coopérateurs produisent mais qui sont aussi bien utilisées par les coopérateurs que les tricheurs d'une même population pour acquérir du fer ", rappelle Michael Hochberg, chercheur à l'ISEM et co-auteur de l'article.

Dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont soumis trois types de populations de P. aeruginosa comportant une fraction croissante de tricheurs (15%, 45% puis 75%) à des doses de plus en plus élevées d'antibiotiques. Ils ont ensuite observé sur une période de 48 heures comment les différents dosages antibiotiques modifiaient la capacité des tricheurs à envahir chaque population bactérienne. Les chercheurs ont ainsi pu constater que la fréquence des tricheurs au sein des différentes communautés testées augmentait plus rapidement en présence d'antibiotique et ce quel que soit le niveau de concentration initial de la substance. Pour expliquer ce résultat, l'équipe suggère alors que les coopérateurs sont plus "sensibles" aux antibiotiques que les tricheurs. "Etant donné que les coopérateurs payent le coût de la coopération en produisant les sidérophores, ils ont ensuite moins de ressources métaboliques à investir dans la résistance aux antibiotiques que les tricheurs", détaille Michael Hochberg. A l'aide d'un modèle mathématique, le chercheur et son équipe ont ensuite pu confirmer la pertinence de cette hypothèse et généraliser ainsi leurs résultats au partage de biens publics chez d'autres espèces. Les scientifiques veulent maintenant poursuivre leurs investigations en testant, via leur modèle bactérien, l'influence de facteurs de stress abiotiques tels que la température sur la dynamique des tricheurs. Parvenir à démontrer que les environnements stressants, quels qu'ils soient, favorisent davantage les tricheurs face aux coopérateurs, permettrait de franchir un pas supplémentaire vers la compréhension du maintien et de l'évolution des comportements coopératifs.