Modèles hétérogènes d'univers: une alternative à l'énergie sombre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

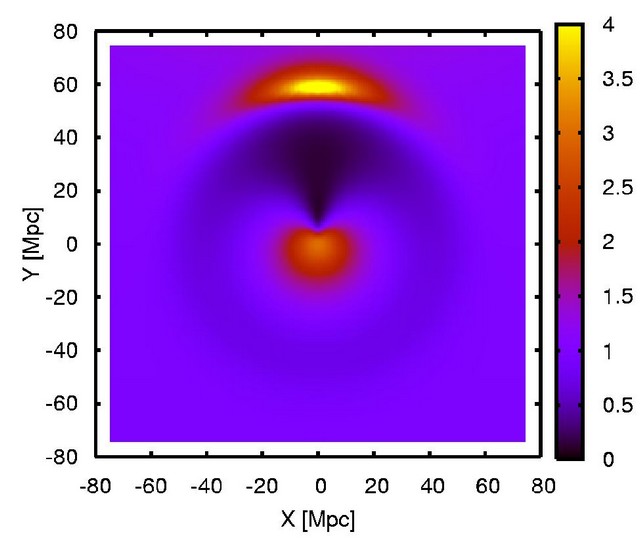

Distribution de densité d'un modèle hétérogène après évolution durant 13 milliards d'années.

A l'origine, le ratio maximum entre sur et sous-densités, maintenant égal à 45, n'était que de 1,015

et la taille des vides a évolué de quelques kiloparsecs à une cinquantaine de mégaparsecs.

Le problème des modèles d'univers homogènes

Les équations de la relativité générale sont si complexes que peu de solutions analytiques exactes utilisables en cosmologie ou en astrophysique sont connues. C'est une des raisons qui ont fait et qui font encore le succès du modèle le plus simple de tous, le modèle homogène. Son principal défaut est que 95% du contenu de l'Univers est inexpliqué. Pour que ce modèle, dit "de concordance", soit compatible avec les observations cosmologiques, il a fallu en effet y injecter plus de 20% de matière "noire" et 75% d'énergie "sombre" dont la nature et les propriétés sont inconnues en physique et qui n'ont été observées jusqu'à présent ni en laboratoire, ni dans l'Univers. Lorsque les observations des courbes de lumière des premières supernovae de type Ia lointaines ont été réalisées, voici maintenant plus de dix ans, et que leur interprétation dans un cadre homogène a donné lieu à l'apparition de la notion d'énergie sombre, d'autres propositions ont été faites pour expliquer ces observations. L'une d'elles est l'effet des hétérogénéités.

Les premiers modèles hétérogènes

Les premiers modèles hétérogènes utilisés pour résoudre ce problème étaient à symétrie sphérique. Certains d'entre eux étaient capables de reproduire nombre d'observations cosmologiques aussi bien si ce n'est mieux que le modèle de "concordance'', sans nécessité d'introduire de l'énergie sombre. Mais, bien sûr, ils ne pouvaient prendre en compte les inhomogénéités que dans une direction radiale.

Les modèles de type gruyère

De nouveaux modèles plus réalistes de type "gruyère" ont été ensuite utilisés. Mais leurs "trous" étaient également à symétrie sphérique ce qui les rendait peu crédibles et entravait leur efficacité à résoudre le problème de l'énergie sombre. Les modèles qui semblent le mieux adaptés à la résolution de ce problème sont des "fromages" dont les "trous" n'auraient aucune symétrie. Une solution exacte de la relativité générale capable de modéliser de tels "trous" existe, mais elle est bien plus difficile à mettre en ~oeuvre à cause de sa complexité. Elle est actuellement développée par une équipe composée d'une chercheuse du LUTH, de deux chercheurs du N. Copernicus Astronomical Center (Varsovie) et d'un chercheur de Cape Town University.

Modèles hétérogènes et formation des structures

On sait que les modèles standards homogènes perturbés peinent à former suffisamment vite les structures observées, ce qui oblige à y injecter de la matière noire pour accélérer le processus. L'équipe a montré récemment que des modèles hétérogènes relativement simples peuvent accélérer d'un facteur allant jusqu'à 8 la formation des structures. Des distributions de densité doubles et triples où des régions sous-denses côtoient des sur-densités très faibles au départ évoluent très rapidement pour former des structures composées de vides et de filaments analogues à celles qui sont observées de nos jours (voir la figure).

Ces travaux, ainsi que d'autres résultats originaux, sont développés dans un ouvrage commun, qui vient d'être publié.

Référence

Krzysztof Bolejko, Andrzej Krasinski, Charles Hellaby et Marie-Noëlle Célérier

"Structures in the Universe by Exact Methods: Formation, Evolution, Interactions'', Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press (2010)