Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Avertissement: Cette news rétro retranscrit des connaissances scientifiques, techniques ou autres de 1931, et contient donc volontairement les arguments, incertitudes ou erreurs d'époque.

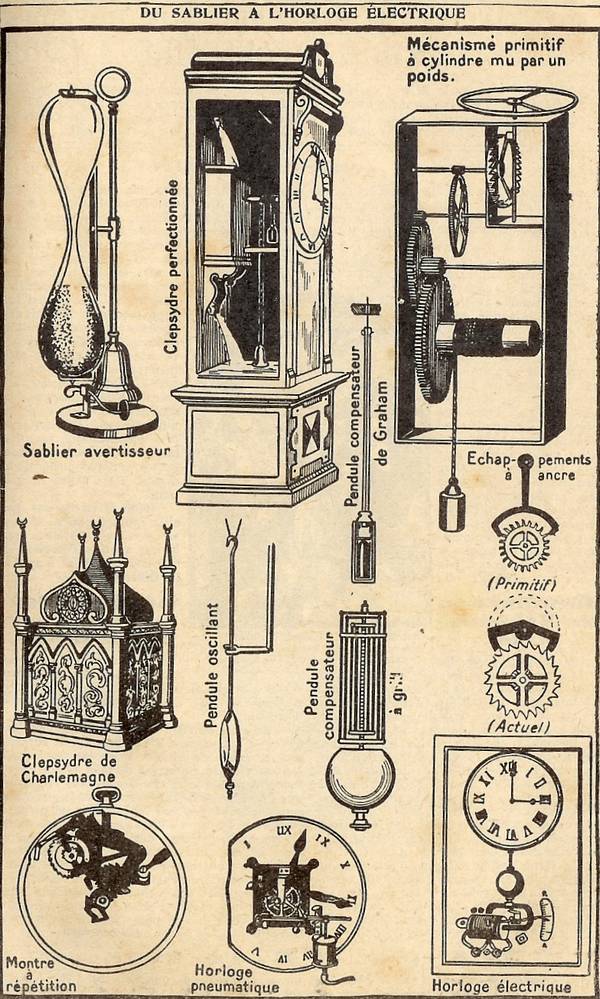

Une corde, un poids, une roue dentée, il n'en fallait pas plus pour construire une horloge; et cependant l'humanité a cherché pendant des siècles pour trouver cette très simple solution. Mais depuis, que de perfectionnement! A grands traits nous esquissons ici l'histoire de la machine à mesurer le temps.

Les premières horloges: sabliers, clepsydres, etc.

Les premiers hommes qui s'inquiétèrent de fractionner la durée du jour mesurèrent sans doute, entre un lever et un coucher de soleil, l'ombre projetée autour d'un point fixe, un bâton, par exemple, et divisèrent en parties conventionnelles l'aire ainsi parcourue. Ces divisions étaient des heures et le cadran solaire était né. Peu pratique, ne fût-ce que pendant la nuit, ou par temps couvert, il avait au moins l'avantage de donner l'heure type que d'autres instruments pourraient mesurer. Les applications du principe suivirent en effet et l'on vit se créer des horloges à sable, ou sabliers, des horloges à eau, ou clepsydres, qui mettaient à se vider de l'un ou de l'autre un temps antérieurement mesuré au soleil.

Les clepsydres, plus que les sabliers, se prêtaient aux perfectionnements: on en fit à plusieurs compartiments, correspondant à un nombre d'heures déterminé ; on en fit avec un flotteur actionnant à la descente une petite roue munie d'une aiguille et d'un cadran ; la mécanique et l'art, qui s'en mêlèrent, firent des merveilles de construction. Exemple: la fameuse clepsydre qu'Haroun-al-Raschid envoya à Charlemagne.

D'autres machines à marquer les heures naquirent de cerveaux ingénieux: c'était une bille glissant dans les rainures d'un socle, en un temps donné ; une horloge à plan incliné procédant du même principe ; des boules se détachant à intervalles calculés d'une torche de cire en combustion et tombant avec bruit dans un récipient de métal: prélude de la sonnerie.

De l'empirisme à la science

Cette préhistoire de l'horloge nous amène à la fin du xe siècle, où le moine auvergnat Gerbert inventa peut-être, ou appliqua le premier en France, le tenant de l'Orient, le système de l'horloge à poids, et découvrit sans doute, comme perfectionnement, l'inappréciable auxiliaire de l'échappement.

Poids et échappement. - Le moteur de ce mécanisme est un poids attaché à une corde qui est enroulée sur une poulie et qu'il tend à dérouler ; l'autre extrémité de la corde porte un contrepoids plus faible qui la maintient tendue. La corde en se déroulant actionne la poulie qui fait tourner une aiguille sur un cadran. Si ce poids était abandonné à l'action de la pesanteur, il tomberait, suivant la loi, avec une vitesse accélérée, et la marche des heures serait de plus en plus rapide ; mais plusieurs roues engrenant les unes dans les autres diminuent l'accroissement de la vitesse sans la détruire. Qui plus est - et c'est là qu'intervient l'échappement - les dents de la dernière roue régulatrice rencontrent un obstacle qu'elles peuvent bien écarter, mais non sans effort, et cet effort se reproduit à chaque dent ; à chaque dent l'obstacle oppose momentanément le passage, puis la laisse "échapper". Ainsi l'accélération de la vitesse acquise est-elle annulée, dent après dent, et le mouvement uniforme réalisé.

Le pendule. - Réalisé de manière empirique, approximative, non scientifique. La découverte de Galilée sur l'isochronisme des oscillations du pendule (toutes les oscillations d'un pendule sont de même durée) lui donna cette dernière qualité. Pour obtenir l'échappement scientifique il n'était que de mettre en relation la roue d'échappement, qui est en même temps la roue motrice, et un pendule (ou balancier) qui en régularisât l'échappement et par conséquent le mouvement.

L'ancre d'échappement. - Le physicien anglais Hook effectua cette relation par l'intermédiaire d'une ancre (crochet double ressemblant à une ancre renversée) dite ancre d'échappement, qui s'attache à la partie supérieure du pendule. L'ancre engrène dans les dents de la roue, mue par le poids. Quand le pendule est vertical, les dents de l'ancre entrent dans les dents de la roue et le mécanisme est arrêté ; quand il s'écarte à droite ou à gauche, le mouvement recommence et une dent de la roue d'échappement passe à chaque oscillation double. Quant au mouvement du pendule, il est entretenu par la pression que la roue exerce alternativement sur les pattes de l'ancre, et par suite sur le pendule même.

Ressort et volant annulaire. - A la force du poids, d'autres forces furent substituées. L'invention du ressort, dont la détente remplace la tension du poids, permit la construction d'horloges beaucoup plus petites et celle des horloges de poche, les montres; Huygens y ajouta le volant annulaire, qui fait office de régulateur.

Electricité et air comprimé. - L'électricité: ici le moteur est un électro-aimant qui impose au pendule une première impulsion ; le départ du pendule interrompt le contact et par suite le courant ; mais son retour ramène le contact et produit une nouvelle impulsion. L'air comprimé: lancé dans des tuyaux de distribution par une horloge centrale, il fait avancer de minute en minute l'aiguille des horloges auxquelles elle est reliée.

Balancier compensateur, etc. - Par ailleurs c'est le balancier qui est perfectionné (balancier à gril, balancier à mercure) pour compenser les irrégularités, même minimes, dues aux changements de température. Le remontoir se substitue à la clef ; les chronomètres multiplient leurs indications... Mais ici nous sortons du domaine de l'horlogerie pure.