Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'utilisation de l'artère radiale pour les interventions coronariennes est associée à un taux de mortalité plus faible pour les patients en infarctus, elle entraîne moins d'inconfort et de saignements et elle réduit la durée et les coûts d'hospitalisation. De plus, l'augmentation des radiations par rayons X associée à cette technique serait trop faible pour avoir des effets négatifs sur la santé des patients.

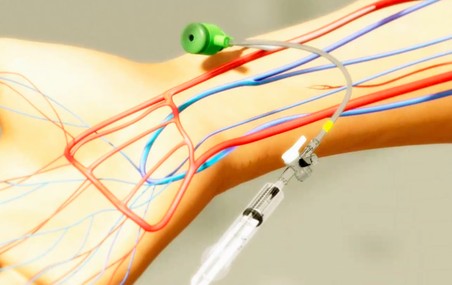

Pour examiner les vaisseaux sanguins du coeur ou pour procéder à une intervention coronarienne sans avoir à ouvrir la cage thoracique d'un patient, les cardiologues peuvent insérer leurs instruments dans une artère et remonter jusqu'au coeur. Pour ce faire, deux voies s'offrent à eux. Ils peuvent emprunter l'artère fémorale en utilisant l'aine comme point d'entrée ou recourir à l'artère radiale en insérant leurs instruments au niveau du poignet. Peu importe la voie d'accès, les cardiologues doivent faire appel aux rayons X pour bien visualiser les artères coronaires et pour positionner leurs instruments.

Même si la voie radiale est associée à un taux de mortalité plus faible pour les patients en infarctus, qu'elle entraîne moins d'inconfort et de saignements et qu'elle réduit la durée et les coûts d'hospitalisation, plusieurs cardiologues hésitent encore à adopter cette technique développée au Québec en 1989, notamment parce qu'on la soupçonne d'augmenter l'exposition des patients aux rayons X. Guillaume Plourde et Olivier Bertrand, de la Faculté de médecine et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), et leurs collaborateurs du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Inde et d'Allemagne ont eu l'idée de vérifier si ces craintes étaient fondées.

Pour ce faire, ils ont passé en revue 24 études qui ont été publiées sur le sujet entre 1996 et 2014. Leurs analyses révèlent que l'exposition aux radiations est respectivement 63 et 69 secondes plus longue lorsque l'examen du coeur ou l'intervention coronarienne est pratiqué par voie radiale. Selon leurs calculs, cette dose supplémentaire équivaut à celle engendrée par cinq radiographies pulmonaires, ce qui n'est pas suffisant pour entraîner des conséquences néfastes pour la santé du patient.

Au Québec, environ 80% des angioplasties coronariennes (dilatation des artères du coeur et pose d'un tuteur) sont maintenant pratiquées par voie radiale. À l'IUCPQ, ce chiffre atteint même 95%. En dépit des nombreux avantages de cette approche, les cardiologues qui pratiquent ailleurs dans le monde tardent à l'adopter. Aux États-Unis et en Europe, la voie radiale est utilisée dans 30% et dans 40% des angioplasties respectivement.

Ces différences géographiques s'expliqueraient par la réticence au changement, avance Guillaume Plourde. "L'approche radiale nécessite une phase d'apprentissage plus longue que l'approche fémorale et certains cardiologues pratiquant depuis plusieurs années ne voient pas l'intérêt de se convertir." L'article qui vient de paraître dans The Lancet changera-t-il le cours des choses ? "Je le crois, répond le candidat au doctorat en médecine expérimentale et externe en médecine. Un tel effort de synthèse n'avait jamais été réalisé jusqu'à maintenant. Il permet enfin, avec l'ensemble des données contemporaines disponibles dans la littérature, de se positionner clairement sur la question."