Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

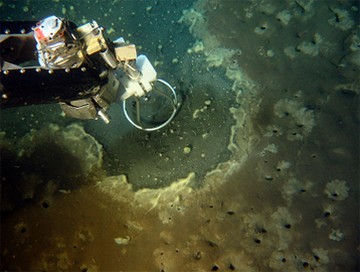

Le Nautile prélève le gaz directement en fond de mer

Ces résultats s'appuient sur les données collectées en juin 2007, lors de la campagne MarNaut menée à bord de l'Atalante et dirigée par Pierre Henry, chercheur du CNRS (3). Ils nous éclairent sur les relations intimes entre les sorties de fluides et l'activité sismique de la faille, au sud d'Istanbul (4).

Au cours de la campagne, un sondeur de pêche portable a permis de détecter des échos comparables à ceux que renvoient les bancs de poissons. Ces échos ne sont pas répartis au hasard, mais s'alignent suivant des directions qui correspondent aux failles actives. Pour vérifier qu'il ne s'agissait pas de poissons qui auraient trouvé des nutriments le long des failles, les zones d'émission de gaz ont été explorées à l'aide du submersible Le Nautile. Cette observation a montré que les bulles correspondaient bien à des gaz s'échappant par une multitude de petits conduits perçant à travers des sédiments de couleur noire, témoignant de la présence de méthane.

Le seul segment de faille où on n'a pas trouvé de bulles est situé au sud d'Istanbul, à moins de 20 km du rivage. Il s'agit du segment le plus dangereux, le seul qui n'ait pas cassé depuis au moins 1766 ! On peut penser qu'il n'y a pas de bulles car en l'absence de secousses, les fissures des roches ont été bouchées par les sédiments, empêchant ainsi les gaz de remonter à la surface. Lors du prochain séisme, les gaz piégés seront expulsés. Toute la question est de savoir s'il y aura une amorce de dégazage juste avant la rupture...

Bien que les relations entre émissions de gaz et activité sismique ne soient pas encore tout à fait comprises, ces résultats sont extrêmement encourageants. Ils représentent un premier pas vers un objectif de long terme, qui consiste à tester l'hypothèse suivant laquelle les propriétés des fluides circulant dans les zones de faille sous-marines changent avec le temps, au cours de ce que l'on appelle le "cycle sismique". Ce terme décrit le cycle suivant lequel les contraintes s'accumulent le long d'un plan de faille, jusqu'à dépasser le point de rupture ; lorsque le séisme se produit, les contraintes se relâchent puis s'accumulent de nouveau, jusqu'au prochain séisme, etc. L'objectif est donc de déterminer s'il existe des signaux précurseurs détectables au cours de ce cycle.

Dans quelles conditions, et suivant quels processus, pourrait-il y avoir des sorties de fluides ou de gaz avant un séisme ? Pour répondre à cette question, des observatoires sous-marins multidisciplinaires permanents sont en cours de développement à l'Ifremer. Les premiers prototypes seront déployés dès 2009, en Mer de Marmara, par une équipe conjointe INSU-CNRS et Ifremer, avec le soutien de la Commission Européenne, dans le cadre du Réseau d'Excellence ESONET (European Seafloor Observatory Network). Ces observatoires comprennent une grande variété de capteurs, dont des sismomètres pour enregistrer les secousses et des sonars pour observer les bulles de gaz. Les défis à relever sont d'ordre scientifique – il s'agit d'accéder à une meilleure connaissance des processus en jeu –, mais également d'ordre technologique, car, contrairement à l'idée reçue, il est plus difficile d'installer un observatoire au fond de l'océan que dans l'espace. Pour l'Ifremer et l'INSU-CNRS, le développement d'observatoires de fond de mer est désormais une priorité, avec en ligne de mire, des applications sociétales – comme en Mer de Marmara – ou industrielles (par exemple, l'offshore pétrolier).

Notes:

(1) Poche membraneuse, contenant un gaz, située dans l'abdomen de nombreux poissons osseux et dont le gonflement aide à s'élever ou à s'enfoncer dans l'eau.

(2) Géli et al, Earth and Planetary Science Letters

(3) Laboratoire CEREGE (CNRS/Université Paul Cézanne/Université de Provence/IRD/Collège de France), équipe de Géodynamique du Collège de France, Aix-en-Provence.

(4) On sait (notamment au travers de campagnes de plongée effectuées au début des années 80 au large du Japon) que les failles sous-marines actives sont souvent associées à des sorties de fluides. On sait également que les séismes peuvent provoquer des dégazages en fond de mer et il existe des témoignages visuels sur des émissions de gaz précédant certains séismes sous-marins. Année après année, les géologues marins accumulent des preuves soulignant l'importance des fluides circulant dans le substratum océanique (base sur laquelle repose une formation géologique ou des alluvions), que ce soit pour la formation de métaux rares, pour le transfert de gaz d'origine minérale, méthane ou hydrogène, par exemple, ou encore pour la genèse des tremblements de terre.