🦴 Découverte d'une nouvelle espèce de mégaraptor, avec une patte de crocodile encore dans la bouche

Publié par Cédric,

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Nature Communications

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Nature Communications

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Cette trouvaille majeure concerne un nouveau dinosaure théropode, nommé Joaquinraptor casali, qui régnait sur les écosystèmes d'Amérique du Sud il y a environ 70 millions d'années. Les paléontologues ont mis au jour un squelette partiel mais remarquablement préservé, incluant des éléments du crâne, des membres et des vertèbres.

Reconstitution du mégaraptor Joaquinraptor casali récemment découvert en Argentine avec un bras de crocodile de l'ère du Crétacé dans sa bouche.

Illustration d'Andrew McAfee, Musée d'histoire naturelle Carnegie

L'élément le plus frappant est un humérus de crocodilien ancien, retrouvé coincé entre les mâchoires du carnivore. Cette association fortuite offre un aperçu rare des interactions entre les grands prédateurs de cette période.

Un prédateur méconnu du Crétacé supérieur

Joaquinraptor appartient au groupe énigmatique des mégaraptoridés, des théropodes caractérisés par leurs griffes imposantes et leur taille conséquente. Le spécimen décrit dans Nature Communications est l'un des plus complets jamais exhumés pour ce lignage. Son analyse révèle un animal d'environ sept mètres de long, au crâne allégé et doté de dents relativement petites pour un carnivore de cette envergure. Ses membres antérieurs robustes se terminaient par des griffes en forme de faucille, des armes probablement utilisées pour saisir ses proies.

Ce dinosaure évoluait dans un environnement de plaines inondables, chaudes et humides, en Amérique du Sud. À cette époque, les tyrannosaures dominaient l'hémisphère nord, mais n'étaient pas présents dans cette région. Les mégaraptoridés comme Joaquinraptor occupaient donc la place de superprédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ils devaient se nourrir de dinosaures herbivores, tels que les jeunes titanosaures ou les hadrosaures, qui peuplaient alors la Patagonie. Leur succès évolutif a perduré jusqu'à la fin du Crétacé.

La qualité de conservation du fossile permet aux scientifiques d'estimer l'âge de l'individu au moment de sa mort. L'étude de la microstructure osseuse indique qu'il était âgé d'environ 19 ans, probablement mature sexuellement mais pas encore totalement adulte. Cette information précieuse contribue à une meilleure compréhension de la biologie et du cycle de vie de ces animaux disparus. La découverte comble ainsi une lacune importante dans les archives fossiles des théropodes du Crétacé terminal.

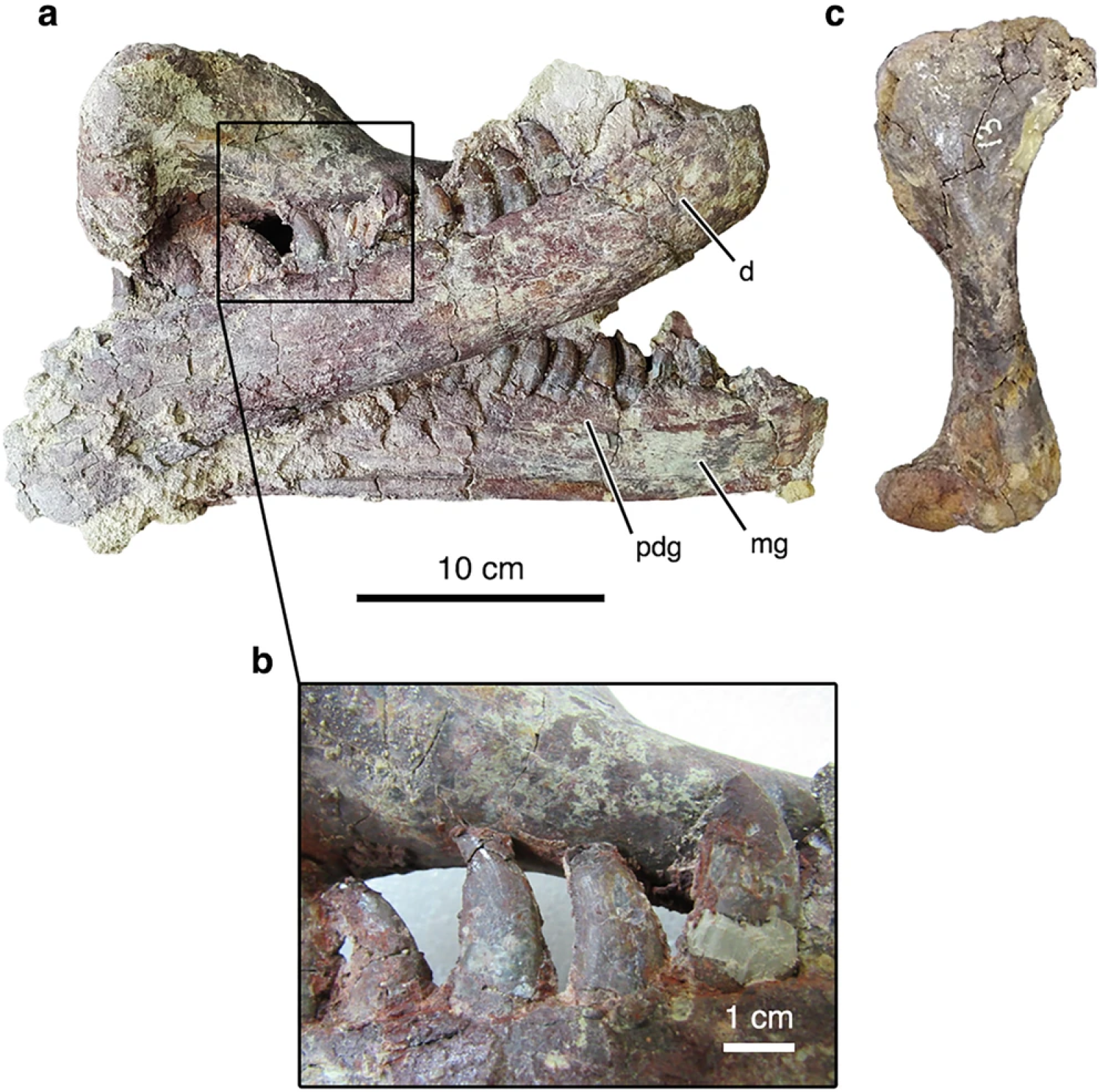

Mâchoires inférieures de Joaquinraptor (dentaires droit et gauche) retrouvées en contact avec un humérus droit de crocodyliforme associé. Les fossiles étaient initialement imbriqués avant leur séparation en laboratoire. Sont montrés les dentaires en vues latérale et médiale, ainsi que l'humérus en vues postérieure et antérieure.

Un repas fossilisé aux implications majeures

La présence d'un os de crocodilien dans la gueule du Joaquinraptor soulève une question passionnante. Les chercheurs envisagent sérieusement qu'il s'agisse des restes de son dernier repas. La configuration des ossements, retrouvés en connexion partielle, écarte l'hypothèse d'un simple mélange d'ossements par des courants aquatiques après la mort. L'association semble bien réelle et résulter d'un événement comportemental figé dans la roche. De tels cas de "comportement fossilisé" sont extrêmement rares.

Si cette interprétation est correcte, elle démontre que Joaquinraptor s'attaquait à d'autres prédateurs de taille respectable. Les crocodiliens de l'époque n'étaient pas des proies faciles. Cette observation fournit un indice direct sur le régime alimentaire et les stratégies de chasse de ce mégaraptoridé. Elle montre un écosystème où les interactions entre grands carnivores étaient monnaie courante. Cette découverte dépasse la simple description anatomique d'une nouvelle espèce.

Les études se poursuivent pour confirmer la nature de cette association. Les scientifiques doivent exclure toute possibilité de coïncidence taphonomique, un processus qui pourrait avoir rassemblé les ossements de manière fortuite. Cependant, l'absence d'autres os étrangers autour du squelette renforce la thèse du repas. Cette découverte ouvre la voie à des analyses plus poussées, comme la recherche de marques de dents sur l'os du crocodilien, qui pourraient sceller définitivement l'interprétation.

Ce fossile exceptionnel illustre la diversité des morphologies et des stratégies écologiques chez les grands théropodes. Alors que le Tyrannosaurus rex d'Amérique du Nord utilisait principalement sa mâchoire hyperpuissante, Joaquinraptor exploitait vraisemblablement ses membres antérieurs armés de griffes. Ces deux lignées de prédateurs apex ont donc développé des adaptations distinctes pour occuper des niches écologiques similaires, un bel exemple de convergence évolutive.

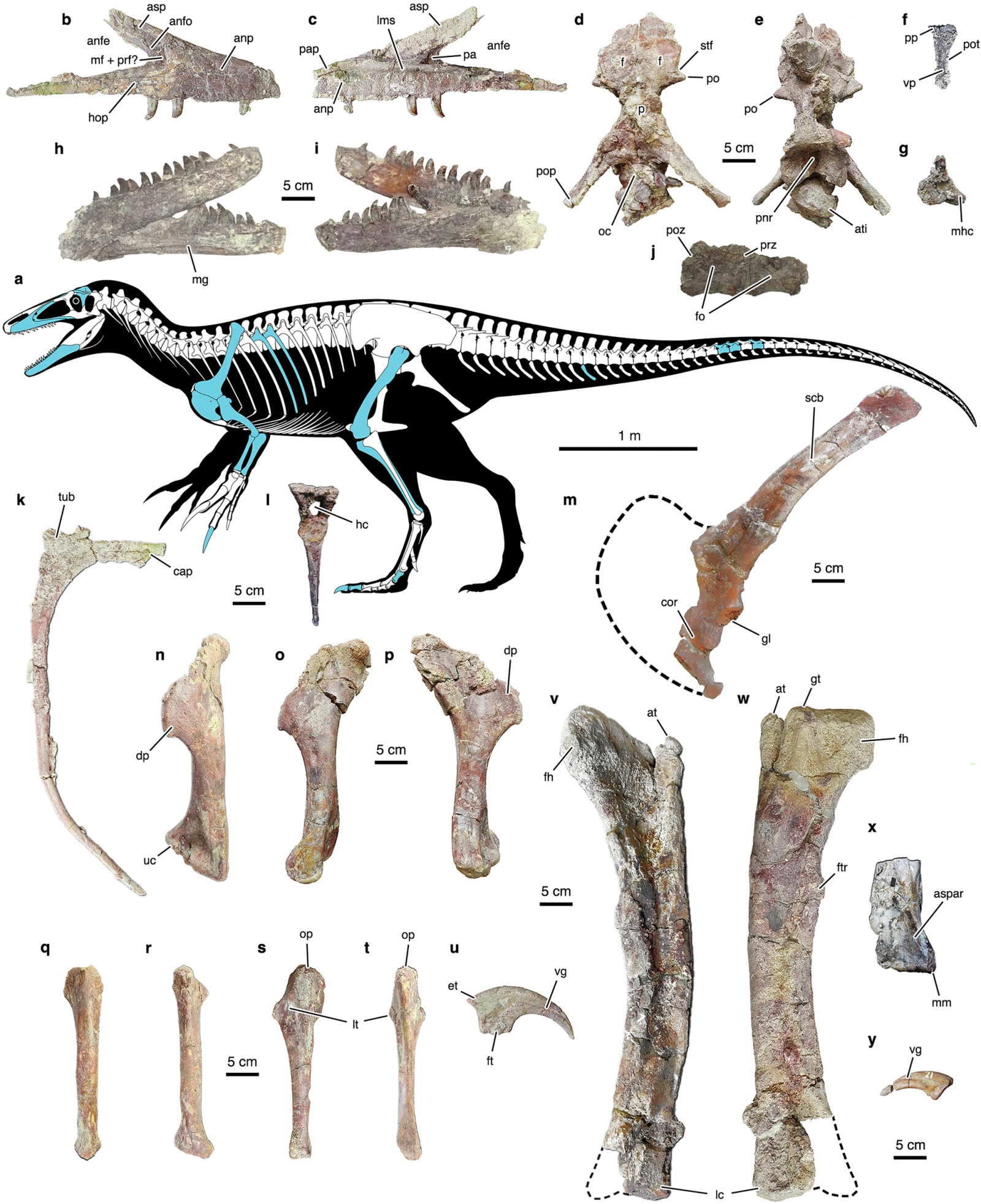

Reconstitution squelettique de Joaquinraptor en vue latérale gauche, avec les os conservés indiqués en bleu. Sont illustrés divers éléments crâniens (maxillaire, toit du crâne, boîte crânienne, postorbital, quadrate, mandibules), plusieurs vertèbres et côtes, ainsi que des os des membres antérieurs et postérieurs (scapulocoracoïde, humérus, radius, ulna, phalanges, fémur, tibia). Les pointillés marquent les zones manquantes.