Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les galaxies barrées représentent plus de 75% des galaxies à disque dans l'Univers. Plus d'un tiers d'entre elles possèdent une seconde barre, plus petite, appelée barre nucléaire, qui s'imbrique à la façon des poupées russes et qui tourne plus vite que la grande barre principale. Cette barre stellaire nucléaire est soupçonnée d'accélérer la concentration en gaz du milieu interstellaire dans les régions qui entourent le trou noir galactique central.

La grande fréquence d'observation de ce phénomène indique une grande longévité. Or depuis les années 90, si des simulations numériques avaient permis d'expliquer la formation de ces emboîtements de barres, elles ne parvenaient pas à rendre compte de leur stabilité sur plusieurs milliards d'années. En effet, l'accumulation de gaz dans le noyau d'une galaxie provoque, dans les simulations, la dissolution de la barre nucléaire en quelques dizaines ou centaines de millions d'années, voire même la dissolution de la barre à grande échelle. Depuis, seule une poignée de simulations contenant exclusivement des étoiles avaient réussies à maintenir le système double suffisamment longtemps.

Exemple d'une galaxie à double-barres nommée GOODS J033230.93-273923.7, découverte avec la caméra ACS du Hubble Space Telescope. C'est la galaxie de ce type la plus éloignée connue, à une distance de 2,3 milliards d'années-lumières. http://x-astro.net/research_S2B.html

© Thorsten Lisker (Université de Basel), Victor P. Debattista (Université de Washington), Ignacio Ferreras (KCL), Peter Erwin (MPE), STScI

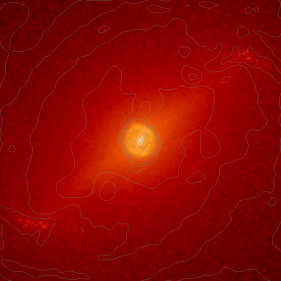

Un instant d'une simulation montrant les deux barres. Les contours en gris représentent le gaz qui s'accumule dans un anneau circumnucléaire et le long de la barre nucléaire. © Hervé Wozniak (Université de Strasbourg/CNRS)

Depuis ces phénomènes sont étudiés à l'aide de simulations numériques plus réalistes qui couplent les effets de la gravitation, de l'évolution chimique et de la formation stellaire. Ces simulations modélisent, à l'aide de "particules", la dynamique des étoiles mais aussi celle du gaz du milieu interstellaire et, en fonction de critères standards sur les propriétés du gaz, simulent le déclenchement de la formation de nouvelles particules qui représentent les nouvelles générations d'étoiles. Ces simulations, gourmandes en temps de calcul, nécessitent le plus souvent le recours à des supercalculateurs.

Un astronome de l'Observatoire astronomique de Strasbourg (Université de Strasbourg et CNRS) vient de comprendre les mécanismes à l'oeuvre pour former et maintenir sur le long terme des barres imbriquées à l'aide de simulations numériques qu'il a développées. Ces simulations ont été partiellement réalisées sur le tout récent supercalculateur équipant l'Université de Strasbourg, financé par l'Equipex Equip@Meso.

Une des clés de la longévité des doubles-barres est en fait la formation stellaire. Celle-ci a pour effet de transformer en étoiles le gaz qui s'accumule vers le noyau. La concentration de gaz dans le noyau étant plus faible, l'effet destructeur sur la barre nucléaire est amoindri. De plus ces nouvelles étoiles viennent accroître la masse de la barre nucléaire. L'étude suggère également que les deux barres tournent à des vitesses tellement différentes qu'elles ne se perturbent pas l'une l'autre via le mécanisme physique de résonance.

Le vert représente le gaz, les couleurs allant du bleu foncé ou rouge les étoiles tandis que les régions bleues ciel sont les régions où le gaz se transforme en étoiles. © Hervé Wozniak (Université de Strasbourg/CNRS)