Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Aucune erreur d'aiguillage ni incident technique à signaler. Depuis une vingtaine d'années, Français et Allemands du CNRS et de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) pilotent avec brio un programme de recherche innovant en dynamique des fluides. Leur objectif ? La réduction des phénomènes de turbulence dans les transports aériens et terrestres. Il s'agit d'appréhender très finement les phénomènes de turbulence derrière les moteurs d'avion et les voitures, et de réduire les perturbations sonores qui en résultent, notamment dans les jets des turboréacteurs d'avions civils. À la clé: un meilleur aérodynamisme et une consommation allégée de carburant, pour les avions comme pour les voitures.

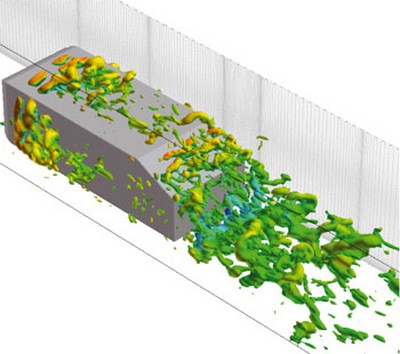

Les chercheurs du GDRE "Mécanique des fluides numérique" étudient les phénomènes

de turbulence dans les transports. Ci-dessous autour d'une voiture (figurée en gris).

De programmes d'échange bilatéraux en projets communs pour aboutir à la création du Groupement de recherche européen (GDRE) "Mécanique des fluides numérique" pour la période actuelle 2004-2011, les deux pays n'ont cessé depuis la fin des années 1980 de coordonner les efforts des deux communautés autour de thématiques toujours plus ciblées. Vingt ans plus tard, ce sont dix-neuf équipes portées par quatorze laboratoires français et allemands qui participent à ce programme de haut vol pour un budget global estimé à 2,5 millions d'euros par an, financé d'un côté par le CNRS, le ministère de la Recherche et l'Onera, de l'autre par la DFG.

"Cette initiative associe étroitement les connaissances en mécanique des fluides et acoustique, en modélisation et en calcul haute performance", confie Patrick Bontoux, directeur du Laboratoire de Mécanique, modélisation et procédés propres (M2P2), à Marseille. L'une des approches scientifiques les plus prometteuses est la simulation des grandes échelles (SGE). Cette sorte de maillage numérique permet de simuler les plus gros tourbillons, qui sont les plus énergétiques, tout en modélisant les plus petits, qui passaient à travers les mailles du calcul. Le GDRE doit ce savoir-faire notamment à la mise en œuvre de puissances de calcul importantes dans les centres nationaux et à l'acquisition récente par le CNRS des supercalculateurs vectoriel NEC SX8 et IBM Blue Gene. Ce dernier, au 9e rang mondial, dégage une puissance de calcul équivalente à plus de 15 000 ordinateurs portables de dernière génération.

La SGE permet ainsi d'isoler et d'étudier des phénomènes particuliers comme les jets à la sortie de moteurs d'avion, qui ont un impact certain sur l'environnement atmosphérique et la pollution sonore des transports aériens. Autres phénomènes étudiés: la traînée visqueuse, cette force de résistance exercée par l'air sur le véhicule en mouvement. "Nous tentons de prédire et de réduire cette dernière ainsi que les décollements d'écoulements près des parois des véhicules qui sont aussi générateurs de tourbillons", explique Patrick Bontoux. Une tâche complexe, mais le jeu en vaut la chandelle: la réduction de ces effets (en jouant sur la géométrie du véhicule) entraîne une économie du carburant nécessaire à l'avancée du véhicule.

Ce sont ainsi six ouvrages, près de 200 publications et une quinzaine de colloques qui ont été organisés depuis 2004. Pour l'heure, le GDRE "Mécanique des fluides numérique" a déjà contribué à une meilleure compréhension des mécanismes physiques ainsi qu'à l'amélioration des techniques et des modèles utilisés aujourd'hui dans l'industrie. Ces avancées reposent sur des liens tissés un à un avec divers organismes et sociétés comme Dassault Aviation, Snecma, Rolls Royce, MTU, Airbus, Renault, le CEA, le Cnes, la DGA, EDF et l'Onera.

Au-delà, l'objectif est de "faire de la simulation numérique un langage commun au niveau européen". Des discussions sont en cours pour un élargissement du GDRE après 2011. Le nouveau partenariat Prace ("Partnership for Advanced Computing in Europe") propose de structurer les moyens de calcul à l'échelle européenne sur plusieurs centres internationaux.