Les photos du survol de Mercure par la sonde Messenger

Publié par Michel,

Source: Gilbert Javaux - PGJ Astronomie

Illustrations: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of WashingtonAutres langues:

Source: Gilbert Javaux - PGJ Astronomie

Illustrations: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of WashingtonAutres langues:

8

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

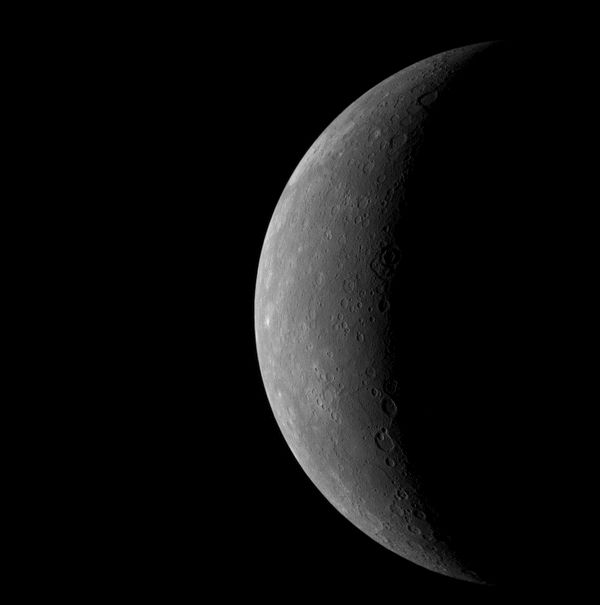

Cette image du croissant complet de la planète a été prise à l'aide du 7ème filtre, en lumière proche de la fin du rouge du spectre visible (750 nm). L'image montre des parties de Mercure précédemment vues par Mariner 10 il y a plus de 30 ans, mais quand cette sonde survola la planète, le Soleil était pratiquement au zénith à chacune de ses rencontres. Pour ce survol de MESSENGER, le Soleil brille obliquement sur les régions près de la limite jour-nuit (le terminateur) sur le côté droit du croissant, révélant la topographie de la surface dans la forme du relief. Cette image illustre comment MESSENGER, au cours de ses prochains survols et la mission orbitale à venir, nous en apprendra beaucoup plus sur la partie de Mercure déjà imagée par Mariner 10, et pas seulement en raison de sa caméra plus performante et de la proximité plus proche de la planète. La géométrie de l'éclairage solaire fait une énorme différence.

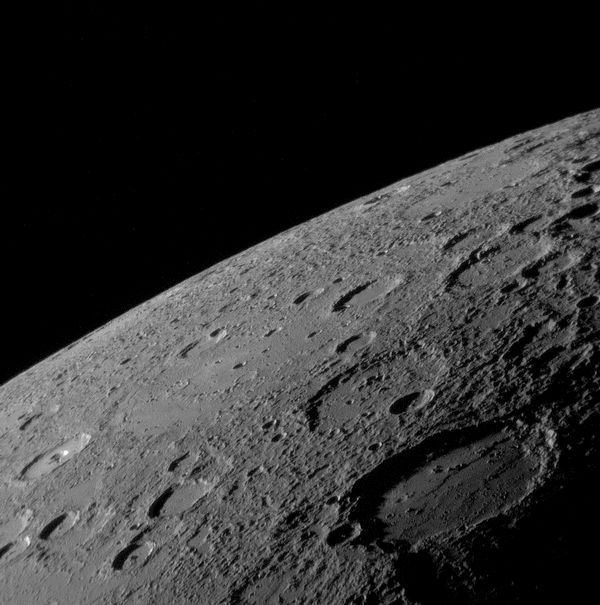

L'horizon de Mercure

Ce cliché montre une variété de textures de surface, dont des plaines lisses au centre de l'image, de nombreux cratères d'impact (quelques uns avec des pics centraux), et de la matière rugueuse qui semble avoir été éjectée du grand cratère en bas à droite. Ce grand cratère de 200 kilomètres de large a été observé avec moins de détail par Mariner 10 et a été baptisé du nom de l'écrivain Sholem Aleichem. On note que des plaines de dépôts remplissant l'intérieur du cratère sont déformées par des stries rectilignes. Le secteur à l'ombre sur la droite de l'image est la limite entre le jour et la nuit, le terminateur.

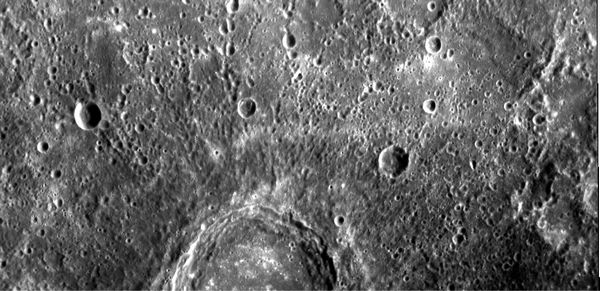

Histoire complexe des cratères de Mercure

L'image ci-dessus montre une partie d'un grand cratère récent et des cratères secondaires situés près de l'équateur de Mercure sur la face de la planète nouvellement imagée par MESSENGER. Les grands cratères à fond plat ont souvent des bords en terrasse résultant de l'effondrement après impact de leurs parois nouvellement formées. Les centaines d'impacts secondaires creusés à la surface de la planète créent de longues chaînes linéaires rayonnant à partir du cratère principal. Ces chaînes, en plus du reste de la couverture d'éjecta, créent un terrain complexe et accidenté entourant le cratère primaire. En comptant les cratères sur la couverture d'éjecta qui ont été formé depuis l'impact, l'âge du cratère peut être estimé. Ce décompte peut alors être comparé à un autre, analogue, au fond du cratère pour déterminer si des matériaux ont partiellement rempli le cratère depuis sa formation. Ces cratères à fond plat éclairent et dévoilent l'histoire géologique de Mercure.

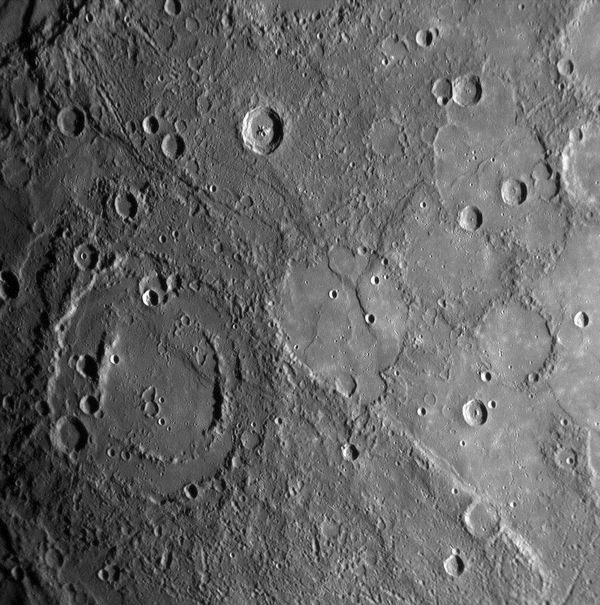

Le cratère à double anneau photographié en bas à gauche du cliché ci-dessus semble être rempli de matériau lisse de plaines, peut-être de nature volcanique. Ce cratère a été plus tard bouleversé par la formation d'un escarpement (falaise) principal, l'expression extérieure d'un système de faille majeure dans la croûte, qui court à côté d'une partie de son bord nord et pourrait avoir conduit au soulèvement vu à travers une partie du fond du cratère. Un plus petit cratère en bas à droite est également traversé par l'escarpement, prouvant que la faille sous-jacente fut en activité après la formation des deux cratères.