Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Ainsi, bien que l'émission de rayons X soit une signature bien observée de l'activité magnétique dans les protoétoiles de classes I (âgées de 100 000 ans) et les étoiles jeunes, la présence d'une telle activité magnétique au stade classe 0 est encore discutée. En effet, les quelques objets très enfouies détectés en rayons X dans les régions de formation d'étoiles n'étaient jusqu'à présent que des protoétoiles de classe I.

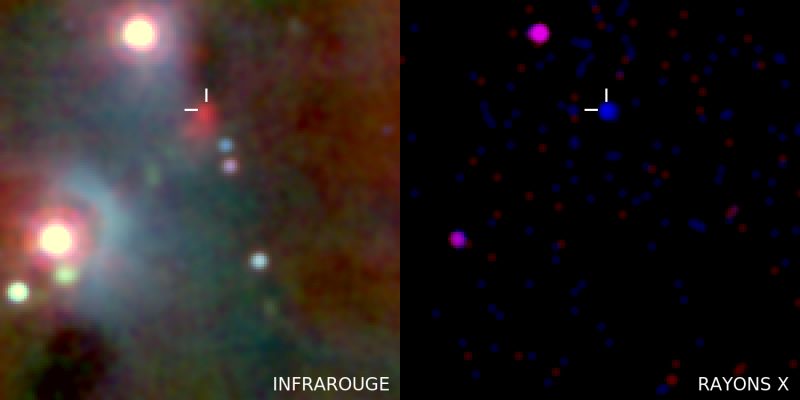

Gauche: image infrarouge Spitzer (rouge: 4.5 microns) et SOAR (vert: hydrogène moléculaire choqué à 2.12 microns ; bleu: bande K à 2.15 microns).

Droite: détection de HOPS 383 en rayons X avec Chandra (rouge: 0.5-2 keV ; bleu: 2-7 keV)

© NASA/CXC/NOAO/Grosso N. et al.

L'observatoire spatial Chandra de la NASA a détecté pour la première fois en rayons X une protoétoile certifiée de classe 0. HOPS 383, située dans le nuage moléculaire d'Orion 3 à une distance de 1370 années-lumière, a été détectée pendant une puissante éruption en rayons X qui a duré environ 3 heures et a atteint à son pic un niveau d'émission au moins 10 fois plus élevé que celui hors éruption (non détecté) de HOPS 383. Le spectre de l'émission en rayons X est très absorbé et montre une forte raie d'émission à 6.4 keV, provenant du fer neutre ou faiblement ionisé.

Cette détection prouve que l'activité magnétique est déjà présente au stade d'évolution le plus précoce des étoiles de type solaire. Les rayons X contribuent à l'ionisation de la base du flot et irradient la matière neutre ou faiblement ionisée au voisinage de l'objet central. Une telle activité magnétique est la source probable des particules énergétiques qui avaient été proposées dans la littérature pour expliquer les anomalies d'abondances observées dans les météorites et la chimie moléculaire dans les protoétoiles jeunes.

En savoir plus:

Evidence for magnetic activity at starbirth: a powerful X-ray flare from the Class 0 protostar HOPS 383.

Nicolas Grosso, Kenji Hamaguchi, David A. Principe, et Joel H. Kastner 2020, Astronomy & Astrophysics, 638, L4.

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038008