Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

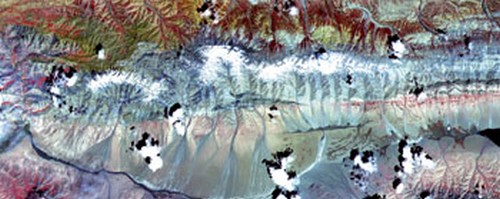

La faille de Kunlun, au Tibet, vue par satellite, en 2000

Lors de certains tremblements de terre, la rupture de l'écorce terrestre peut se propager le long de la faille sismique presque deux fois plus vite que ce qui était admis jusque-là ! Et leurs répliques sont susceptibles de réveiller des structures géologiques endormies et pourtant éloignées. Telles sont les inquiétantes conclusions d'une équipe franco-turque dont les travaux ont fait l'objet, en juin dernier, d'un article dans la revue Science. Michel Bouchon et Hayrullah Karabulut, du Laboratoire de géophysique interne et tectonophysique (LGIT), à Grenoble, et de l'Observatoire Kandilli, à Istanbul, ont reconstitué, dans le détail, le déroulement de quatre séismes dits à "supercisaillement" survenus en Turquie, en Alaska et au Tibet entre 1999 et 2002. Selon eux, lors de ces événements, la rupture des failles a été si rapide que des "ondes de choc" ont été générées, un peu semblables au "bang" des avions supersoniques.

Mais que sont au juste ces séismes à "supercisaillement" ? Comme on le sait, beaucoup de tremblements de terre surviennent à la frontière entre les plaques tectoniques qui constituent l'écorce terrestre. Un grand séisme résulte souvent de la brusque rupture sur des centaines de kilomètres de la faille qui sépare ces plaques. Longtemps, les géophysiciens ont pensé que la vitesse de la "cassure" était limitée à celle des ondes sismiques les plus énergétiques, dites "de cisaillement": un peu plus de 3 km/s. Mais des études des années 1970, puis des expériences effectuées sur des matériaux en plexiglas par une équipe du Caltech (États-Unis) ont eu raison de cette hypothèse à la fin des années 1990: en théorie, il était désormais possible que la célérité d'une rupture dépasse la valeur plafond. La conséquence en serait, précisaient même alors les spécialistes, la génération d'une "onde de choc" lors du séisme.

L'équipe de Michel Bouchon a ainsi été la première à identifier l'un de ces tremblements de terre dits à "supercisaillement". En analysant les données recueillies par les réseaux de stations turc et international au cours de la catastrophe d'Izmit (Turquie, magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter) d'août 1999, ces chercheurs ont, en effet, réussi à démontrer qu'une partie de la faille s'était rompue, sur une cinquantaine de kilomètres, à une vitesse anormalement élevée: 5 km/s ! Depuis, l'observation par le même groupe de scientifiques, en Turquie (Düzce, en novembre 1999, 7,2 sur l'échelle de Richter), au Tibet (Kunlunshan en 2001, 8,1) 2 et en Alaska (Denali en 2002, 7,9), de trois autres de ces séismes d'un genre particulier n'a fait que confirmer l'existence du phénomène.

Mais quid de ses effets ? C'est ce qu'ont voulu savoir, cette fois-ci, Michel Bouchon et Hayrullah Karabulut en passant en revue les quatre cas répertoriés à ce jour. Dans ce but, ces scientifiques ne se sont pas tant intéressés à la rupture elle-même qu'à l'une de ses conséquences: les répliques. Dans les tremblements de terre "classiques", en effet, celles-ci sont généralement concentrées sur la faille. En était-il de même pour ceux à "supercisaillement" ? Michel Bouchon et Hayrullah Karabulut ont voulu en avoir le cœur net.

Les deux géophysiciens ont d'abord reporté sur des cartes le tracé tel qu'ils l'avaient reconstitué des failles responsables des quatre catastrophes. Puis ont déterminé les zones où leur rupture avait été la plus véloce. Avant enfin de pointer les endroits où des répliques avaient été observées. Verdict des chercheurs: les séismes à "supercisaillement" génèrent des mouvements inhabituels du sous-sol. Au lieu de se manifester le long de la faille, leurs répliques frapperaient, en effet, bien plus loin jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres ! La raison de cette anomalie ? "L'onde de choc", répond Michel Bouchon. En concentrant l'énergie du séisme, celle-ci soumettrait la roche à des contraintes très fortes. Et réactiverait à grande distance d'autres failles inactives ou secondaires. Un peu comme si le tremblement de terre de départ en avait provoqué d'autres !

Si elle était confirmée, la découverte de cet effet de "cascade" n'aurait pas qu'un intérêt académique. Elle pourrait, en effet, avoir des conséquences sur les politiques de gestion des risques ainsi que sur les plans de déploiement des équipements parasismiques. Un enjeu d'autant plus crucial que certaines des failles susceptibles de générer des séismes "à supercisaillement" pourraient se trouver dans des zones à forte densité de population. Est-ce un hasard ? Michel Bouchon et ses collègues s'intéressent en ce moment à la région de San Andreas, en Californie...