Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Mer de Glace en 1823 et en 1995

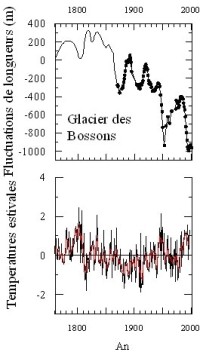

Les glaciers alpins ont connu une période de forte extension au cours du "Petit Age de Glace" entre les années 1550 et 1850. La Mer de Glace s'étendait 1,8 km plus en aval et atteignait le village des Bois dans la vallée de Chamonix ; le glacier d'Argentière, avec 1,4 km supplémentaires, venait mourir au pied du village d'Argentière. Le paroxysme de l'épisode de progression des glaciers alpins s'est produit entre les années 1760 et 1830. Or, cette dernière phase d'extension du Petit Age de Glace est en complète contradiction avec l'évolution des températures: sur la même période, les températures d'été étaient supérieures à la moyenne de celles du 20ème siècle, ce qui aurait dû conduire à un recul et une perte de volume des glaciers.

Pour parvenir à ces conclusions, les glaciologues ont d'abord déterminé les variations de volume de quelques glaciers français, suisses et autrichiens au cours des deux derniers siècles. De vieilles cartes indiquent les extensions des glaciers dans le passé. Pour les compléter, les chercheurs ont utilisé un modèle d'écoulement de la glace, contraint par les positions maximales des moraines, ces accumulations de pierres transportées puis déposées au front ou sur les rives d'un glacier, obtenues grâce à des relevés de terrain et des photos aériennes. Ensuite, ces variations de volume ont été simulées à l'aide des températures observées depuis 1760 et de différents scénarios de précipitations.

Fluctuations de longueur du glacier des Bossons (en haut) et températures estivales observées dans le massif alpin depuis 1760, relativement à la moyenne du 20ème siècle (en bas). Les fluctuations des Bossons, comme d'autres glaciers des Alpes, montrent que les glaciers alpins ont gagné du volume, en moyenne, entre 1760 et 1830. Cette crue glaciaire s'oppose à l'évolution des températures qui indiquent, pour cette période, une moyenne supérieure à celle du 20ème siècle