Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les chercheurs du LPG et leurs collègues présentent un modèle détaillé qui rend compte pour la première fois des caractéristiques majeures d'Encelade. Ces dernières furent révélées par la sonde spatiale Cassini au cours de sa mission qui s'est conclue en septembre 2017. Elles incluent la présence d'un océan global sous une couche de glace d'épaisseur moyenne 20-25 km qui s'amincit jusqu'à quelques kilomètres seulement sous son pôle sud. Là, des jets de vapeur d'eau et de grains de glace sont émis à travers des fissures dans la glace. Outre l'eau, la composition des matériaux éjectés, mesurée par Cassini, inclut des sels et des grains nanométriques de silice, suggérant la circulation d'eau chaude (au moins 90°C) dans le noyau rocheux. De telles observations rendent nécessaire une source de chaleur anormalement élevée pour une si petite lune (environ 100 fois plus que la puissance fournie par la désintégration d'éléments radioactifs dans les roches qui constituent le noyau d'Encelade). Elles requièrent aussi un mécanisme permettant de focaliser l'activité sous le pôle sud.

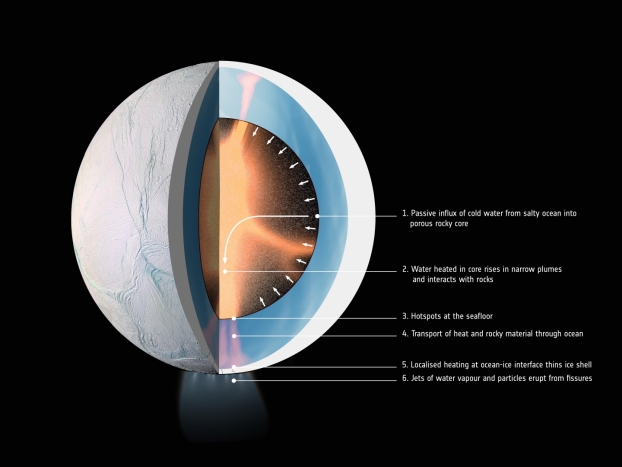

Représentation d'Encelade. Crédits: Surface: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute ; Intérieur: LPG-CNRS/U. Nantes/U. Angers. Création graphique: ESA1. Flux d'eau froide de l'océan entrant dans le noyau poreux2. Chauffage graduel de l'eau en profondeur et panaches ascendants étroits qui en résultent et interagissent avec les roches3. Points chauds sur le plancher océanique4. Transport de la chaleur et de certains composés chimiques à travers l'océan5. Fusion/amincissement de la coquille de glace au dessus du point chaud 6. Jets de vapeur d'eau et de particules à travers les grandes fractures du pôle Sud

Les effets de marées causés par Saturne sont probablement à l'origine des éruptions issues des grandes fractures au sein de la croûte de glace, s'ouvrant et se refermant, au cours de la révolution de la lune autour de la planète géante sur son orbite elliptique. Mais l'énergie produite par la friction de marée dans la couche de glace ne permet pas à elle seule de contrebalancer la perte de chaleur de l'océan: le globe cristalliserait irrémédiablement en moins de 30 millions d'années.

Or, comme l'a révélé Cassini, la lune est encore extrêmement active, indiquant que d'autres phénomènes y prennent place.

"L'origine de la puissance permettant à Encelade de demeurer active était une sorte d'énigme. Avec cette étude, nous éclairons ce mystère en soulignant le rôle clé de l'intérieur le plus profond. C'est selon nous la structure particulière du noyau rocheux, sous l'océan, qui permet la production de cette énergie." indique le premier auteur, Gaël Choblet, chercheur CNRS au LPG.

Dans ces nouvelles simulations, le noyau est constitué de roches poreuses perméables à l'eau liquide, non consolidées et facilement déformables. Ainsi, l'eau fraiche de l'océan interne peut plonger au sein du noyau et graduellement se réchauffer en circulant à travers les grains de roche malaxés par les marées.

L'eau réchauffée finit par remonter quand elle devient plus chaude que les régions environnantes. Ce phénomène transfère la chaleur produite en profondeur vers la base de l'océan, sous la forme d'étroits courants chauds ascendants. En débouchant sur l'océan froid, ces courants créent des points chauds sur le plancher océanique.

Un seul de ces points chauds à la base de l'océan peut fournir jusqu'à 5 GW sous forme de chaleur - à titre de comparaison, cette quantité équivaut à la puissance géothermale consommée chaque année en Islande.

De tels points chauds engendrent des panaches ascendants dans l'océan dont la vitesse de remontée est de quelques centimètres par seconde. Ces panaches entraînent la fusion de la coquille de glace au dessus. La localisation des points chauds dans les modèles numériques coïncide avec les régions où la croûte de glace est la moins épaisse, d'après les mesures effectuées par Cassini (référence au communiqué de presse de Juin 2016 sur Cadek et al. 2016). Un processus d'emballement est alors envisageable car l'amincissement de la croûte de glace sous le pôle produit localement un surcroît de chauffage de marée dans le noyau poreux et entraîne donc des panaches encore plus chauds et vigoureux.

À l'échelle de plusieurs semaines à plusieurs mois, ces panaches permettent aussi le transport de petites particules produites par l'interaction de l'eau chaude avec les roches environnantes, certaines de ces particules étant ensuite émises dans l'espace par les jets que Cassini a observés.

"Nos simulations expliquent à la fois l'existence d'un océan à grande échelle engendré par le transport de la chaleur depuis l'intérieur profond vers la couche de glace et la concentration de l'activité dans une zone relativement étroite au niveau du pôle sud, soit les principales caractéristiques d'Encelade révélées par les observations de Cassini" ajoute Gabriel Tobie, co-auteur de l'étude, également chercheur CNRS au LPG.

Les chercheurs prédisent que la déformation cyclique d'un tel noyau par les marées produit jusqu'à 30 GW de chaleur et pourrait perdurer pendant des dizaines de millions, voire des milliards d'années.

"Des missions futures capables d'analyser les molécules organiques émises dans les jets d'Encelade avec une précision plus grande que celle atteinte par la mission Cassini, pourraient nous permettre de conclure si de telles sources hydrothermales ont permis l'émergence de la vie." indique Nicolas Altobelli, responsable scientifique à l'ESA de la mission Cassini.

Des sondages radar et des mesures précises du champ de gravité permettraient aussi de contraindre plus précisément l'épaisseur et la structure thermique de la couche de glace. L'ensemble de ces mesures permettront de préciser l'environnement hydrothermal d'Encelade et son potentiel exobiologique.