Sur les traces des isotopes du fer dans l'océan

Publié par Michel,

Source: CNRS / INSU

Illustrations: © Telouk & © Old Dominion University, Carie LingleAutres langues:

Source: CNRS / INSU

Illustrations: © Telouk & © Old Dominion University, Carie LingleAutres langues:

2

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le fer est un élément nécessaire à la vie et notamment à la croissance végétale (phytoplancton dans l'océan). Mais s'il abonde sur les continents, les océans en sont largement dépourvus. À tel point, que dans de vastes régions (océans Austral, Pacifique équatorial et Subarctique), la croissance du phytoplancton est limitée par le manque de fer et les algues "anémiques".

Les algues croissent dans les eaux de surface de l'océan car elles ont besoin de lumière. Ce faisant, elles consomment du carbone, induisant un pompage par l'océan du gaz carbonique (CO2) atmosphérique. La sédimentation des algues mortes transfère ensuite ce carbone vers le fond des océans, où il est finalement enfoui dans les sédiments. Appelé "pompe biologique océanique du carbone", ce processus conduit à une diminution des concentrations de CO2 dans l'atmosphère et donc de l'effet de serre.

Cette compréhension a conduit le chercheur John Martin (Moss Landing, USA) à énoncer dans les années 1990 sa phrase célèbre et provocatrice: "Give me half a tanker of iron and I'll give you the next ice age". Il entendait par là qu'il suffirait d'apporter du fer à l'océan pour accélérer la pompe biologique, diminuer ainsi l'effet de serre et induire in fine un refroidissement du climat. Et pourtant, 13 expériences de fertilisation artificielle de l'océan par le fer ont été réalisées depuis lors sans qu'aucune ne montre que l'ajout de fer rend la pompe biologique plus active...

Malgré l'importance de cet élément dans le système climatique, le cycle océanique du fer n'est que très partiellement connu. En particulier, les sources de fer à l'océan (poussières portées par les vents, rivières...) sont mal identifiées.

Pour étudier le cycle des éléments dans l'environnement, l'approche classique consiste à mesurer leur concentration. Mais il est aussi possible, pour certains d'entre eux, de mesurer leur composition isotopique. Cette dernière apporte des informations souvent inaccessibles par des mesures de concentration ; elle permet notamment de déterminer l'origine de l'élément ou encore son transfert d'un milieu vers un autre, en d'autres termes de le suivre à la trace !

La mesure de la composition isotopique du fer dans l'environnement est devenue possible, il y a une dizaine d'années. Depuis, le nombre de travaux sur ce thème a été considérable. Cependant, aucune mesure n'avait jusqu'à présent pu être réalisée dans les eaux océaniques: une telle analyse est en effet difficile à mettre en oeuvre en raison notamment des très faibles quantités de fer présentes dans ces eaux (1 g pour 100 000 tonnes d'eau).

L'équipe de géochimie marine du LEGOS, en collaboration avec le LMTG et le LEMAR, vient de résoudre ce challenge analytique, en mettant au point une méthode d'analyse propre et fiable, ouvrant ainsi la voie à un nouveau champ d'investigation pour l'étude du cycle océanique du fer.

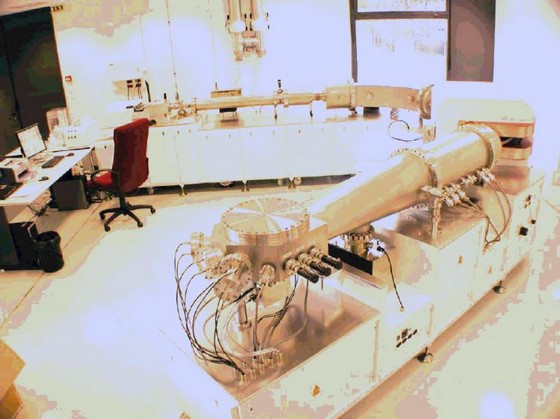

La composition isotopique du fer est mesurée avec un spectromètre de masse.

Ici, le Nu Plasma1700, instrument national (CNRS/INSU) de l'ENS Lyon

La mesure de la composition isotopique du fer dans les océans

Des échantillons d'eau de mer sont prélevés sur toutes les profondeurs de l'océan, à l'aide de bouteilles déployées à partir de navires océanographiques, et immédiatement filtrés pour séparer l'eau de mer des particules marines. De retour à terre, l'infime quantité de fer (quelques dizaines de millionièmes de grammes) présente dans les 10 litres d'eau de mer de chaque échantillon est extraite en passant doucement chacun d'eux sur une résine (nitrilotriacétique) permettant d'éliminer l'eau et le sel tout en conservant le fer. Celui-ci est ensuite purifié sur une résine échangeuse d'ions, afin d'éliminer toute trace d'autres éléments. Enfin, la composition isotopique du fer est mesurée avec un spectromètre de masse à torche plasma et à multicollection (MC-ICMPS Neptune, à l'Observatoire Midi-Pyrénées).

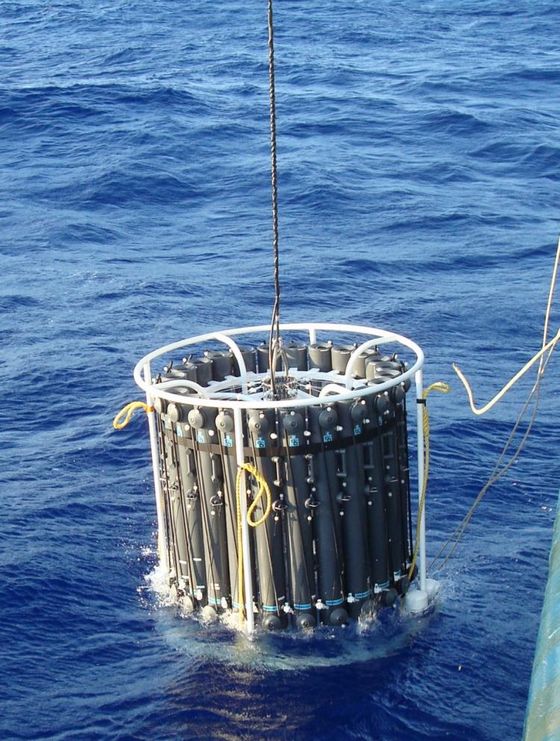

Compte tenu des très faibles quantités de fer dans les échantillons, ces mesures requièrent des équipements particulièrement propres, afin d'éviter toute contamination des échantillons avec du fer provenant de l'environnement, du pont du navire par exemple. Les échantillons sont donc prélevés à l'aide d'une rosette (1) dite "propre", dont l'INSU vient d'acquérir un modèle, et le travail en laboratoire est réalisé dans des "salles blanches".

Note:

(1) Une rosette est un système de prélèvement d'eau de mer dans lequel les bouteilles sont placées en rosette autour d'un axe.

Les échantillons d'eau de mer sont prélevés avec des bouteilles que les océanographes déploient

jusqu'au fond des océans. Ici, les bouteilles sont placées sur une rosette "propre"