La genèse des Andes, la poule et l'oeuf entre tectonique et climat ?

Publié par Isabelle,

Source: CNRS-INSUAutres langues:

Source: CNRS-INSUAutres langues:

6

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

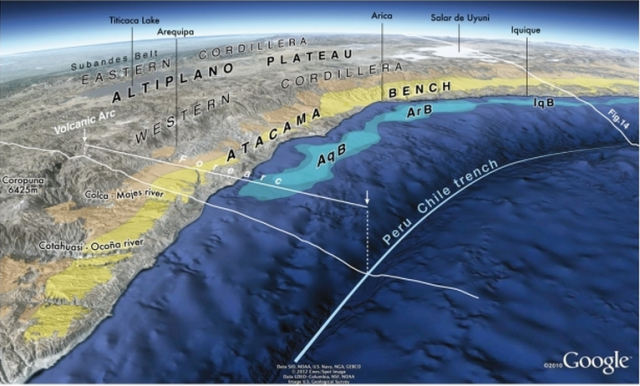

Vue 3D des Andes Centrales, mettant en valeur les grandes unités topographiques et géomorphologiques. Depuis la fosse ("Peru Chile trench", à plus de 8000m de profondeur), le relief de la marge andine est structuré en paliers successifs: terrasse et bassins (AqB, ArB, IqB) à 1000-2000m sous le niveau de la mer , "Atacama Bench" (~1000-2000m d'altitude), Altiplano (~4000m). © Armijo et al. 2015

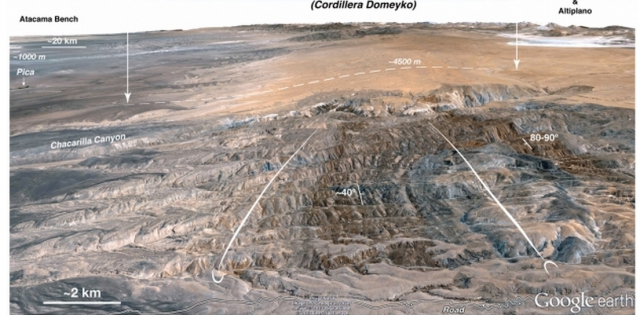

Vue 3D du front andin (entre "Atacama Bench" et Altiplano). Le plissement des roches mésozoïques (au premier plan) et le développement progressif des surfaces d'érosion et de dépôt témoignent de l'évolution tectonique (chevauchements vers l'ouest) et climatique (hyper-aridité de plus en plus marquée du désert d'Atacama). © Armijo et al. 2015

Vue 3D du front andin (entre "Atacama Bench" et Altiplano). Le plissement des roches mésozoïques (au premier plan) et le développement progressif des surfaces d'érosion et de dépôt témoignent de l'évolution tectonique (chevauchements vers l'ouest) et climatique (hyper-aridité de plus en plus marquée du désert d'Atacama). © Armijo et al. 2015

Pour cette étude, l'équipe a analysé l'évolution des paysages associée aux conditions climatiques et les structures géologiques accessibles sur le versant Pacifique des Andes Centrales, de l'Altiplano (à plus de 4 000m) jusqu'au littoral. Deux grandes entités géologiques marquent cette région du globe: le désert côtier d'Atacama (désert hyper aride, réputé le plus aride du monde) et un système de grandes failles chevauchantes parallèles à la plaque océanique Nazca qui plonge sous la plaque Amérique du Sud (subduction). Ce système chevauchant a formé le plus grand relief tectonique sur Terre en terme de dénivelé (~13km) entre la Cordillère Occidentale (4500 à 5000m) et la fosse du Pérou-Chili profonde de 8000m.

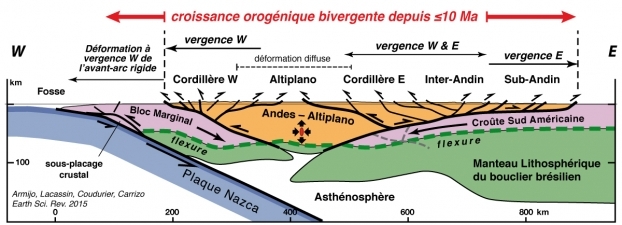

Pour les Andes Centrales, la synthèse de nombreuses données existantes (géophysiques, géologiques, géomorphologiques et climatiques) a permis aux auteurs de construire une coupe tectonique complète à la latitude 21°S, révélant une particularité des Andes Centrales ignorée jusque là. Dans son ensemble, la Cordillère est prise en étau entre un bloc marginal lié à la subduction à l'Ouest et le bouclier brésilien à l'Est conduisant à ce que les spécialistes appellent une bivergence (cf figure...). Ce nouveau modèle mécanique permet aux auteurs de revoir également le modèle d'évolution de l'orogenèse Andine pour les derniers 50 Ma.

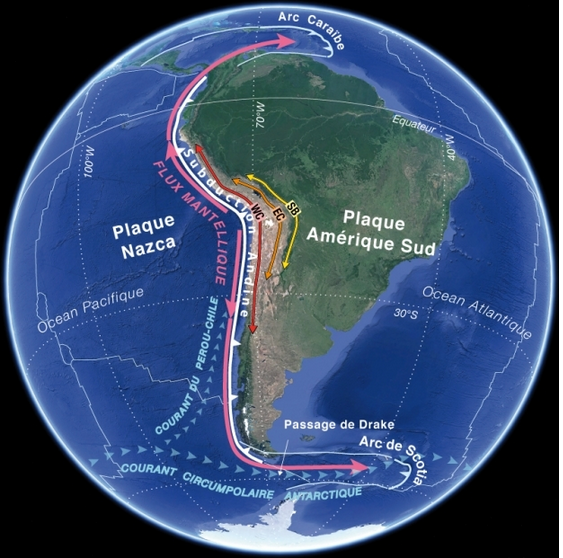

Processus de couplages géodynamiques long-terme à l'échelle du Globe: croissance bivergente (Est-Ouest) et bilatérale (vers le Sud et vers le Nord) des Andes, flux mantellique profond, ouverture progressive du passage de Drake induisant l'activation du courant circumpolaire antarctique et le refroidissement global de la Terre depuis ~50Ma. © Armijo et al. 2015

Vue 3D des Andes Centrales, mettant en valeur les grandes unités topographiques et géomorphologiques. Depuis la fosse ("Peru Chile trench", à plus de 8000m de profondeur), le relief de la marge andine est structuré en paliers successifs: terrasse et bassins (AqB, ArB, IqB) à 1000-2000m sous le niveau de la mer , "Atacama Bench" (~1000-2000m d'altitude), Altiplano (~4000m). © Armijo et al. 2015

Coupe des Andes centrales (à la latitude 21°S): développement "en éventail", bivergent, avec des chevauchements à la fois vers l'Ouest et vers l'Est; intégration du bloc marginal dans la chaîne andine en lien direct avec la subduction de la plaque Nazca. © Armijo et al. 2015

Pendant ce temps, l'action du climat sur le relief a fait son oeuvre en surface. Lors d'épisodes de courte durée, le versant Pacifique des Andes Centrales s'est déséché par étapes successives jusqu'à l'isolement du Désert d'Atacama. Ce phénomène serait responsable de la réduction des vitesses d'érosion et de la formation par paliers du paysage en hauts plateaux. L'activité de grands chevauchement et l'épaississement de la croûte étant impossible à maintenir au même endroit sans une dose minimum d'érosion, l'hyper-aridification aurait virtuellement "figé" l'activité tectonique sur le flanc ouest des Andes.Ceci aurait favorisé l'élargissement de la chaîne par migration progressive de chevauchements vers l'intérieur du continent sud-américain et les régions plus érosives et plus humides de l'Amazonie. Ces enchaînements de phénomènes de plus courte durée seraient des rétroactions ("feed-backs") importantes du refroidissement global sur l'évolution géomorphologique et tectonique de l'Orogène Andin.

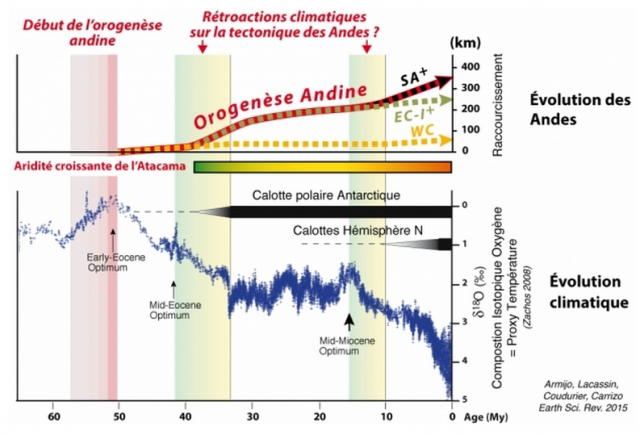

En résumé, l'évolution de l'orogenèse Andine à long terme (sur 50 Ma) et le refroidissement planétaire (depuis l'optimum climatique de l'Eocene Inférieur ~51 Ma) seraient gouvernés par la tectonique des plaques, tandis que les épisodes morpho-tectoniques de l'évolution de la chaîne à moyen terme (sur des durées de typiques de ~10Ma) seraient pilotés par des épisodes d'accélération bien connus du refroidissement global, vers la fin de l'Eocène (~33 Ma) et au Miocène Moyen (~15-10 Ma). Le problème de poule et d'oeuf serait ainsi résolu.

Ce travail a été soutenu par le CNRS-INSU, l'Agence Nationale de la Recherche (projet MegaChile) et le LABEX UnivEarthS. Les recherches franco-chiliennes sont coordonnées par le LIA Montessus de Ballore (CNRS-INSU, Université du Chili).