Climatologie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La climatologie, branche de la géographie physique, est l'étude du climat, c'est-à-dire la succession des conditions météorologiques sur de longues périodes dans le temps. L'étude du temps à court terme est le domaine de la météorologie.

En règle générale, le climat ne varie pas, ou assez peu, en un endroit donné du globe, sur une durée de l'échelle du siècle. Mais sur des temps géologiques, le climat peut changer considérablement. Par exemple, la Scandinavie a connu plusieurs périodes glaciaires dans le dernier million d'années. L'étude des climats passés est la paléoclimatologie. Cette étude en fonction de l'histoire humaine s'appelle climatologie historique.

La climatologie s'appuie sur des relevés météorologiques historiques, comme sur des mesures relevées par satellite, mais aussi l'épaisseur du manteau neigeux, le recul des glaciers, l'analyse chimique de l'air emprisonné dans la glace, etc.

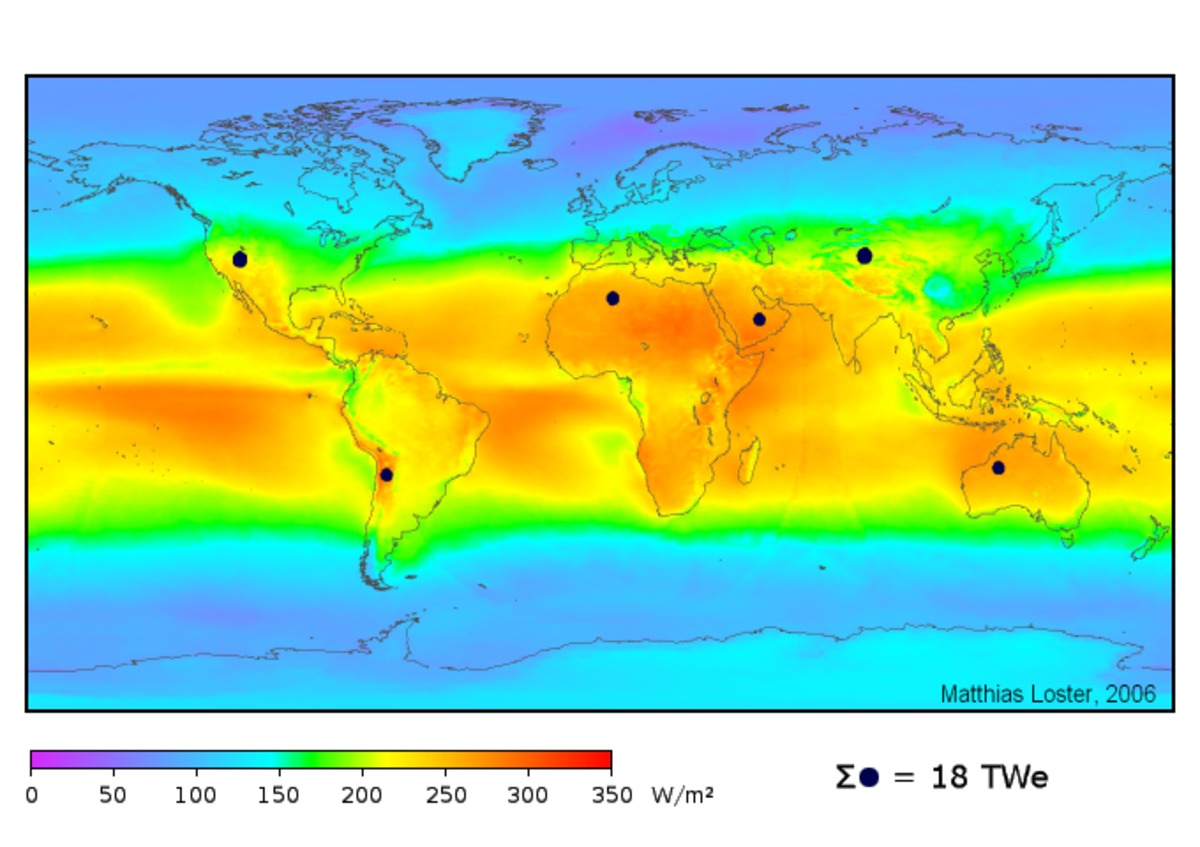

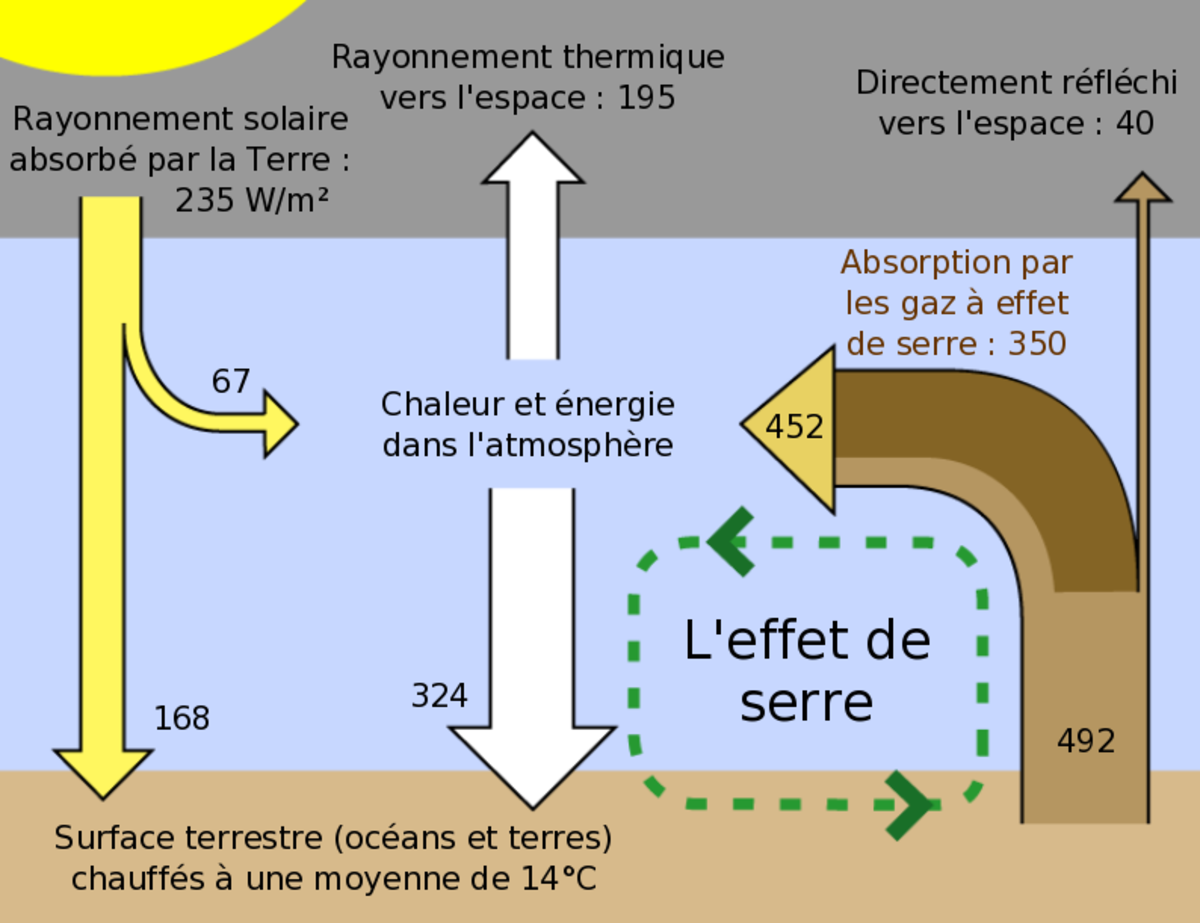

La connaissance de nombreux paramètres, comme la température à différentes altitudes, l'influence des gaz à effet de serre, l'humidité relative, l'évaporation océanique, est nécessaire pour produire des modèles climatiques numériques et anticiper les changements du climat que l'on peut prévoir à plus ou moins long terme (30 ans).

Si la climatologie s'intéresse essentiellement à l'étude et à la classification des climats existants sur terre, une partie de la discipline traite aussi de l'interaction entre climat et société; que ce soit l'influence du climat sur l'Homme ou de l'Homme sur le climat.

Les grands éléments du système climatique

L'atmosphère

Atmosphère. du grec atmos -vapeur humide- et sphère On entend souvent par le terme atmosphère, la première de ses couches, à savoir la troposphère. L'atmosphère est une enveloppe gazeuse fondamentale à l'existence des êtres vivants et de la vie en milieu terrestre. Celle-ci joue également un rôle majeur dans le cycle de l'eau. ( évaporation=précipitation)

L'air en son sein est défini en termes de température, pression, charge humide et mouvements ou direction( horizontaux et verticaux).

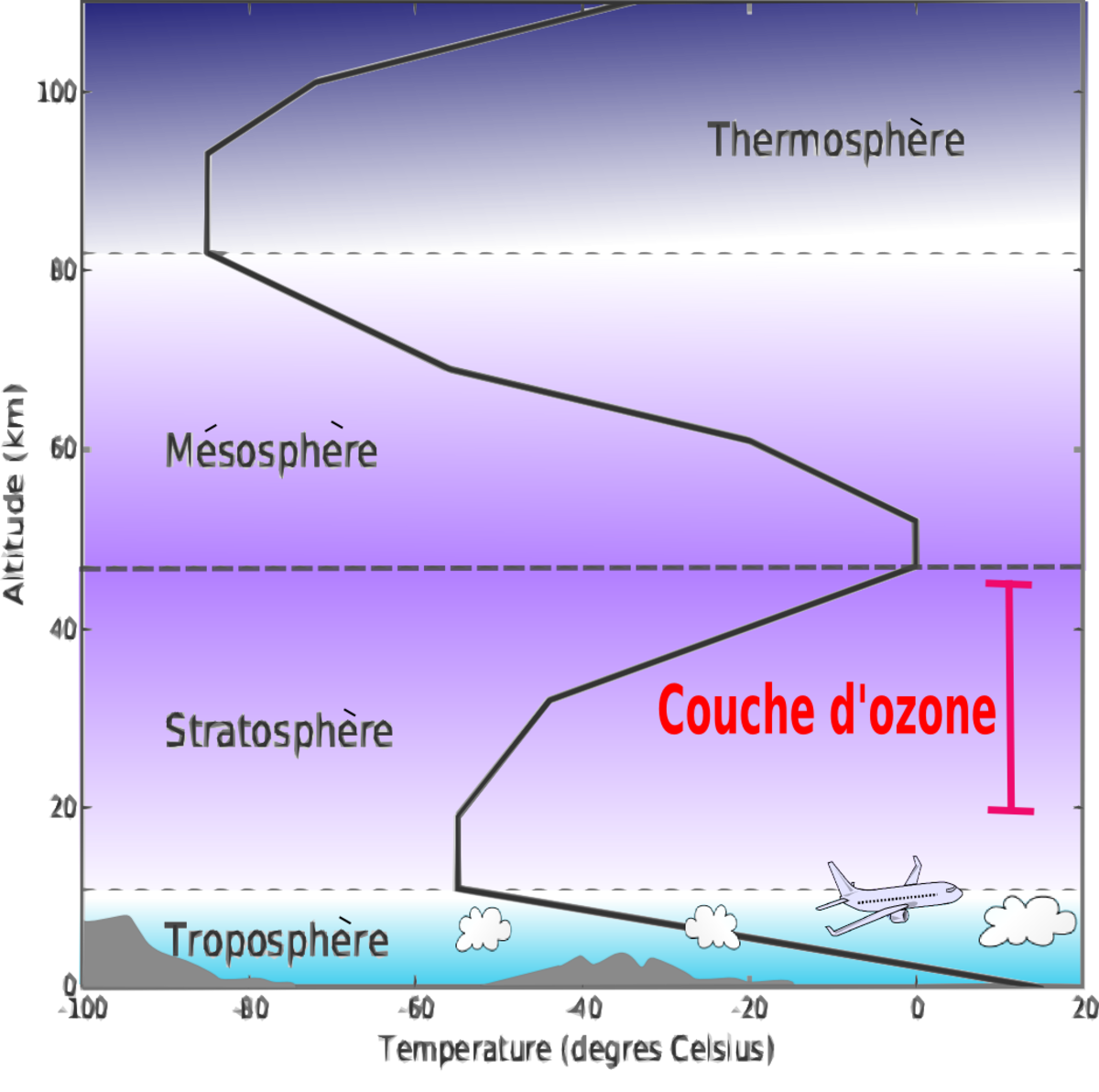

La partie de l'atmosphère la plus proche de la Terre est donc la troposphère, dans laquelle se jouent les principaux phénomènes météorologiques. Cette couche de l'atmosphère n'apparaît pas régulière dans la mesure ou l'on observe une épaisseur plus importante au niveau de l'équateur (17 à 18km).

Structure thermique atmosphérique et couches.

On notera la présence de gradients thermiques qui varient sur une échelle horizontale de la troposphère jusqu'à la ionosphère. Jusqu'à environ 15 km d'altitude la température diminue ( troposphère supérieure)

L'air, dans cette basse couche (8 à 9km) est soumis à d'importantes turbulences. Cette instabilité a pour origine les reliefs ainsi que les contrastes thermiques générés par les grands ensembles continentaux et océaniques. La tropopause constitue la limite supérieure de la troposphère. La température moyenne y est de -57 °C.

La stratosphère.

De 15 à 50 km. La température se remet à augmenter doucement. La cause est simple et provient de l'absorption par l'ozone des rayons Ultra Violet qu'elle contient. Le courant-jet, courant horizontal majeur trouve sa place dans cette stratosphère. La stratopause est la limite supérieure de cette couche.

La mésosphère.

De 50 à 80km.

Le gradient thermique redevient négatif. Il le devient à 80 km d'altitude d'environ -65 °C. La mésopause constitue sa limite supérieure.

L'ionosphèreou thermosphère De 80 à 100 km environ. Les températures augmentent fortement. On assiste à l'intérieur de cette couche atmosphérique au phénomène de dissociation des molécules d'hydrogène et de dioxygène. La thermopause, limite supérieure, reste floue.

Le rôle de l'énergie solaire