Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Au plus profond de cette vaste nurserie stellaire cohabitent trois amas de jeunes étoiles chaudes âgées de quelques millions d'années seulement qui émettent un rayonnement intense dans l'ultraviolet. La lumière en provenance de ces étoiles explique le flamboiement des nuages de gaz de la nébuleuse. En effet, ce rayonnement arrache des électrons aux atomes – un phénomène baptisé ionisation – qui, lorsqu'ils se recombinent, libèrent de l'énergie sous forme de lumière. Chaque élément chimique émet de la lumière de couleurs caractéristiques. En particulier, les vastes nuages de gaz d'hydrogène de la nébuleuse expliquent ce rayonnement de couleur rouge.

GUM 56 – également référencée IC 4628, et par ailleurs nommée Nébuleuse de la Crevette – tient son appellation de l'astronome australien Colin Stanley Gum qui, en 1955, publia un catalogue des régions HII. Les régions HII telle que Gum 56 consistent en de vastes nuages faiblement denses et composés de grandes quantités d'hydrogène ionisé.

Le processus d'ionisation qui s'opère au sein de Gum 56 résulte en grande partie du rayonnement issu de deux étoiles de type 0 – des étoiles chaudes de couleur bleue-blanche également baptisées géantes bleues en raison de leur teinte [1]. Ce type d'étoile est particulièrement rare dans l'Univers: la masse très élevée des géantes bleues implique une courte durée de vie, en effet. Un million d'années seulement après leur naissance, elles s'effondrent sur elles-mêmes et achèvent leur existence en supernovae, à l'image des nombreuses autres étoiles massives de la nébuleuse.

La nébuleuse n'abrite pas seulement de nombreuses jeunes étoiles. Cette vaste région du ciel contient encore suffisamment de gaz et de poussière pour donner naissance à une nouvelle génération d'étoiles. Sur l'image, ces cocons d'étoiles figurent sous l'aspect de nuages denses. Ils sont constitués des restes des étoiles les plus massives issues d'une génération antérieure, soit des vestiges de leur violente explosion en supernova à la fin de leur existence. Cette matière sera constitutive de la nouvelle génération d'étoiles. Ainsi va le cycle de vie et de mort des étoiles.

L'exceptionnelle présence de deux géantes bleues d'une part, la proéminence de la nébuleuse dans les domaines radio et infrarouge d'autre part, auraient dû susciter l'intérêt des astronomes professionnels pour cette région du ciel. A ce jour, cette dernière n'a pourtant fait l'objet que d'un nombre limité d'études. Gum 56 est caractérisée par un diamètre voisin de 256 années-lumière mais une faible luminosité apparente et un rayonnement invisible à l'œil humain, ce qui sans doute explique qu'elle ait été si longtemps négligée par les observateurs.

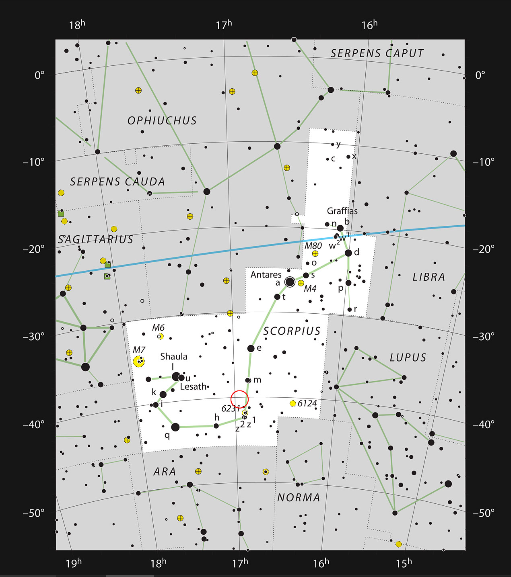

La nébuleuse se situe à quelque 6000 années-lumière de la Terre. Dans le ciel, elle occupe la constellation du Scorpion, sur une surface équivalant à quatre fois celle de la pleine Lune [2].

Cette image qui ne révèle qu'en partie la nébuleuse, a été acquise dans le cadre du programme Joyaux Cosmiques de l'ESO au moyen de la Caméra à Grand Champ (WFI) qui équipe le télescope MPG/ESO de 2,2 mètres. Ce programme utilise du temps de télescope qui ne peut être dédié à des observations scientifiques. Il vise à collecter des images d'objets intéressants, intriguants, voire visuellement attrayants. L'ensemble des données acquises est mis à disposition des astronomes au travers des archives de l'ESO et peut être utilisé à des fins scientifiques.

Voir vidéos:

http://www.eso.org/public/france/videos/eso1535a/

http://www.eso.org/public/france/videos/eso1535b/

Notes

[1] Il est à noter que ces étoiles sont situées hors du cadre de cette image et n'y figurent donc pas.

[2] Une vue étendue de la Nébuleuse de la Crevette a été acquise par le Télescope de Sondage du VLT et publiée au sein d'un communiqué antérieur (eso1340a).