Imiter les virus pour livrer des médicaments au coeur des cellules

Publié par Adrien,

Source: CNRSAutres langues:

Source: CNRSAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les progrès biotechnologiques donnent accès à un trésor de molécules ayant un potentiel thérapeutique. Beaucoup de ces molécules sont actives uniquement à l'intérieur des cellules humaines et restent inutilisables car la membrane lipidique qui délimite les cellules est une barrière qu'elles ne peuvent pas franchir. L'enjeu est donc de trouver des solutions de transfert aptes à traverser cette barrière.

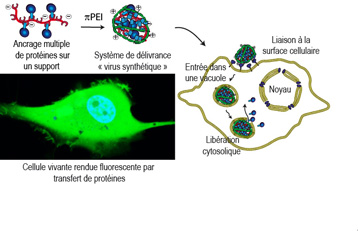

Assemblage du virus artificiel et délivrance des protéines: le virus est formé d'un premier polymère (pGi-Ni2+, à gauche), sur lequel se fixent les protéines à transporter, encapsulé (à droite) par un second polymère (?PEI), qui se fixe à la surface des cellules. Les cellules traitées par ces particules intègrent de grandes quantités de protéines – ici, la GFP (green fluorescent protein).

© Viktorria Postupalenko

En imitant la capacité des virus à pénétrer dans les cellules, des chimistes du Laboratoire de conception et application de molécules bioactives (CNRS/Université de Strasbourg) cherchent à concevoir des particules à même de libérer des macromolécules actives uniquement au sein des cellules. Pour cela, ces particules doivent obéir à plusieurs contraintes souvent contradictoires. Elles doivent être stables dans le milieu extracellulaire, capables de se lier aux cellules afin d'être internalisées mais être plus fragiles à l'intérieur des cellules pour libérer leur contenu. Avec deux polymères de leur conception, les chercheurs ont réussi à construire un "virus chimique" remplissant les conditions nécessaires pour transférer directement des protéines actives dans la cellule.

Concrètement, le premier polymère (pGi-Ni2+) sert de support aux protéines, qui s'y fixent. Le second polymère (?PEI), récemment breveté, encapsule cet ensemble grâce à ses charges positives qui se lient aux charges négatives du pGi-Ni2+. Les particules obtenues (30-40 nanomètres de diamètre) sont capables de reconnaitre la membrane entourant les cellules et de s'y lier. Cette liaison active une réponse cellulaire: la nanoparticule est enveloppée par un fragment de membrane et entre dans un compartiment intracellulaire appelé endosome. Alors qu'ils étaient stables à l'extérieur de la cellule, les assemblages sont ébranlés par l'acidité qui règne dans ce nouvel environnement. Par ailleurs, cette baisse de pH permet au polymère ?PEI de faire éclater l'endosome, ce qui libère son contenu en molécules actives.

Grâce à cet assemblage, les chercheurs ont pu concentrer suffisamment de protéines actives à l'intérieur des cellules pour obtenir un effet biologique notable. Ainsi, en transférant une protéine appelée caspase 3 dans des lignées de cellules cancéreuses, ils ont réussi à induire 80 % de mort cellulaire (1).

Les résultats in vitro sont encourageants, d'autant que ce "virus chimique" ne devient toxique qu'à une dose dix fois supérieure à celle utilisée dans cette étude. Par ailleurs, des résultats préliminaires chez la souris ne font pas état de surmortalité. L'élimination par l'organisme des deux polymères reste cependant une question ouverte. La prochaine étape consistera à tester ce système de manière approfondie in vivo, chez l'animal. A court terme, ce système servira d'outil de recherche pour vectoriser (2) dans les cellules des protéines recombinantes et/ou chimiquement modifiées. A long terme, ce travail pourrait ouvrir le champ d'application des protéines pharmaceutiques à des cibles intracellulaires et contribuer à la mise au point de médicaments novateurs.

Ces travaux ont été rendus possibles par la collaboration de biophysiciens et de biologistes. Les compétences en cryomicroscopie électronique de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (CNRS/Université de Strasbourg/Inserm) et l'expertise en microscopie à force atomique du Laboratoire de biophotonique et pharmacologie (CNRS/Université de Strasbourg) ont permis de caractériser les assemblages moléculaires de manière très précise. Le laboratoire Biotechnologie et signalisation cellulaire (CNRS/Université de Strasbourg) a quant à lui fourni les protéines recombinantes encapsulées dans le virus artificiel.

Notes:

(1) Pour obtenir une efficacité maximale, les chercheurs pensent combiner aux protéines des siRNA (des petits acides nucléiques ciblant spécifiquement l'expression de certains gènes), qui peuvent aussi être délivrés par les mêmes particules.

(2) La vectorisation consiste à contrôler la distribution d'un principe actif vers une cible donnée en l'associant à un vecteur. Elle permet de délivrer une protéine à l'intérieure d'une cellule par l'intermédiaire d'un véhicule biocompatible.