Les montagnes stabilisent le carbone dans la croûte terrestre

Publié par Michel,

Source: CNRS / INSU

Illustrations: Nasa / Modis – CRPG / CNRS - ENS / CNRSAutres langues:

Source: CNRS / INSU

Illustrations: Nasa / Modis – CRPG / CNRS - ENS / CNRSAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Publiés dans la revue Science le 7 novembre 2008, ces travaux illustrent le rôle important des chaînes de montagne dans le cycle du carbone en permettant la transformation du carbone organique en graphite lors de l'enfouissement des roches, qui est ensuite largement préservé lors des processus d'érosion, transport et sédimentation. Ce travail, a été mené dans le cadre du programme Reliefs de la Terre de l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU-CNRS).

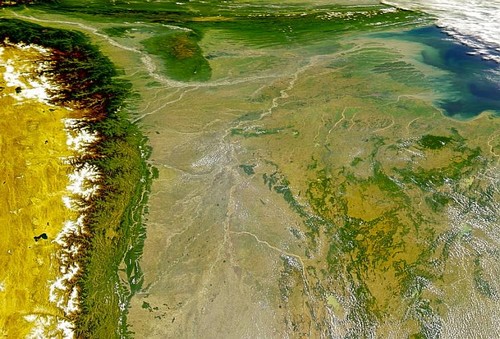

La chaîne himalayenne et son réseau de drainage vers l'océan Indien.

Chaque année le Gange transporte plus de 500 millions de tonnes de sédiments

Le cycle du carbone est un des principaux éléments de contrôle de l'environnement et du climat. À l'échelle des temps géologiques, le flux continu de CO2 volcanique est compensé par le stockage de carbone dans les réservoirs sédimentaires que sont les calcaires et le carbone organique sous diverses formes, charbon, pétrole et concentrations plus discrètes (kérogènes...). L'équilibre entre ces flux contribue à déterminer les concentrations en CO2 et en O2 atmosphériques. Les concentrations de CO2 sont très importantes pour le climat via l'effet de serre, celles d'O2 pour le développement de la vie. L'érosion des chaînes de montagne joue un rôle central dans les processus de transfert de carbone entre continents et océans et participe ainsi à la "régulation" naturelle des concentrations en CO2 et en O2 dans l'atmosphère.

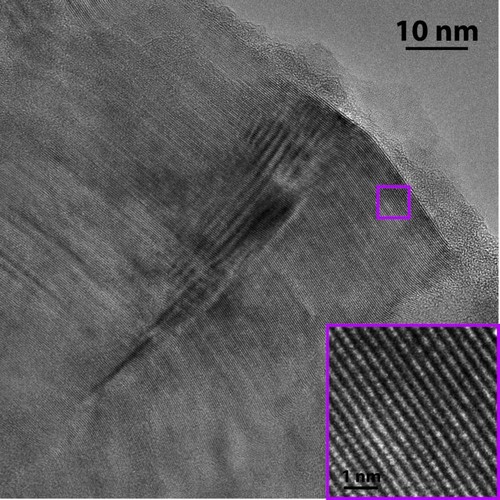

Durant la formation des chaînes de montagne, les roches sont enfouies à des profondeurs qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres. Elles sont ainsi chauffées à des températures de plusieurs centaines de degrés, et subissent alors le métamorphisme. Durant celui-ci, les minéraux se transforment et la matière organique piégée dans les roches, se transforme progressivement et plus ou moins totalement en graphite lorsque l'enfouissement est suffisant. Avec l'action couplée de la tectonique et de l'érosion, ces roches sont exhumées à la surface, et le carbone pétrogénique est repris dans le cycle d'érosion (transport-sédimentation).

L'objectif des auteurs a été de caractériser la structure, aux échelles nanométriques à micrométriques par spectroscopie Raman et Microscopie Electronique par Transmission (MET), du carbone pétrogénique contenu dans les sédiments d'érosion himalayens. Pour ceci, ils ont travaillé sur l'intégralité du système d'érosion de l'Himalaya, depuis les roches sources en Himalaya jusqu'aux sédiments du golfe du Bengale (Océan Indien) à plusieurs milliers de kilomètres de là, en passant par les rivières himalayennes et les grands fleuves de la plaine du Gange.

Image de microscopie électronique à transmission à haute résolution

d'une particule de graphite contenue dans un sédiment de la baie du Bengale

Il apparaît que les formes de carbone proches du graphite ne sont pas altérées lors de l'érosion et sont finalement préservées et enfouies dans les sédiments marins. En revanche, les formes de matière organique moins évoluées structuralement, comme le charbon ou les kérogènes, et chimiquement plus réactives, sont oxydées au cours du processus d'érosion et retournent vers l'atmosphère sous forme de CO2. Grâce à un traçage par le carbone 14 (14C), les auteurs ont évalué que 30 à 50% du carbone organique présent initialement dans les roches himalayennes sont conservés au cours du cycle d'érosion et finalement enfouis dans les sédiments.

Ainsi le graphite, phase cristalline très stable du carbone, est hautement résistant aux attaques physiques et chimiques et à l'oxydation lors des processus d'érosion. Durant cette étape, il est inerte et simplement transporté vers un nouveau réservoir sédimentaire. Ainsi, la graphitisation est responsable de la constitution d'un réservoir de carbone stable, à l'écart du CO2 atmosphérique, à l'échelle des temps géologiques. La mise en évidence de ce phénomène pour le système Himalayen ouvre de nouvelles voies de recherche sur les modalités de cette préservation, mais aussi sur son extrapolation aux autres systèmes orogéniques (Andes...).