La neige en Arctique: ingrédient d'un surprenant cocktail chimique

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

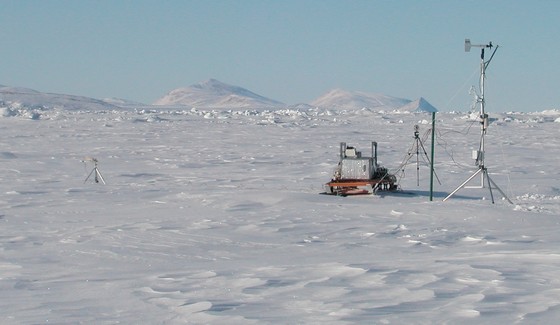

Banquise arctique recouverte de neige

et instruments de mesures chimiques et météorologiques (Alert, printemps 2004)

Dans l'Arctique, la neige recouvrant les terres émergées et la banquise n'en finit pas de surprendre les chercheurs. Aux premiers rangs des acteurs du changement climatique, elle fait aussi l'objet d'une grande attention de la part des chimistes de l'atmosphère ; ils la soupçonnent d'être à l'origine de modifications en profondeur de la composition de l'atmosphère, au printemps, lors du retour de l'ensoleillement.

Les chercheurs avaient déjà étudié les épisodes de destruction complète de l'ozone à la surface du manteau neigeux arctique ainsi que le rôle de ce manteau dans les redoutables "pluies" de mercure, entraînant une contamination des écosystèmes. Cette fois-ci, ils se sont intéressés à la capacité du manteau neigeux arctique à interagir avec les composés azotés, tels que les oxydes d'azote et le nitrate atmosphérique. Sous nos latitudes, les oxydes d'azote sont produits par des phénomènes naturels, tels que les éclairs et les feux de forêt, mais aussi par les activités humaines, comme la combustion dans les moteurs et les activités industrielles. Ils sont à l'origine des pics d'ozone observés aux périphéries des centres urbains lors d'épisodes de forte pollution. Les oxydes d'azote sont rapidement oxydés en nitrate, qui, incorporé aux particules atmosphériques, est transporté par les courants atmosphériques et constitue un surplus d'azote pour les écosystèmes lointains.

Dans l'Arctique, pendant l'automne, l'hiver et le printemps, le nitrate se dépose sur le manteau neigeux. Puis, quand la neige est soumise au rayonnement solaire, le nitrate est transformé en oxydes d'azote qui sont émis vers l'atmosphère, conduisant à des perturbations de la chimie atmosphérique arctique. Mais l'ampleur de ce phénomène demeurait à quantifier.

En mesurant la composition isotopique de l'azote et de l'oxygène du nitrate atmosphérique collecté dans l'Arctique canadien (station Alert, Nunavut), les chercheurs viennent de démontrer que le "recyclage" du nitrate déposé sur la neige de la banquise arctique restitue des oxydes d'azote vers l'atmosphère dans des proportions considérables. Ainsi, au printemps, près d'un tiers du nitrate atmosphérique arctique provient des émissions d'oxydes d'azote par le manteau neigeux, le reste provenant directement du transport atmosphérique depuis les moyennes latitudes. Les chercheurs révèlent également les interactions chimiques fortes entre ces oxydes d'azotes émis par le manteau neigeux et des composés halogénés (notamment les radicaux BrO) impliqués dans les phénomènes de destruction de l'ozone des basses couches de l'atmosphère au printemps.

Cette étude souligne les liens étroits entre le système climatique (surfaces de glace, surfaces enneigées, températures, taux de radiation solaire atteignant la surface terrestre) et la présence de polluants fortement réactifs dans l'atmosphère arctique (oxydes d'azote, ozone, particules émises par les activités humaines). Elle démontre la nécessité d'une approche globale des problématiques environnementales, faisant appel à un suivi à long-terme et à l'utilisation de techniques nouvelles d'analyse des processus.

Elle a été financé par l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU) du CNRS, par l'Institut polaire français Paul Émile Victor (IPEV) et par un programme de l'European Science Foundation (EUROCORE-EuroCLIMATE).