Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

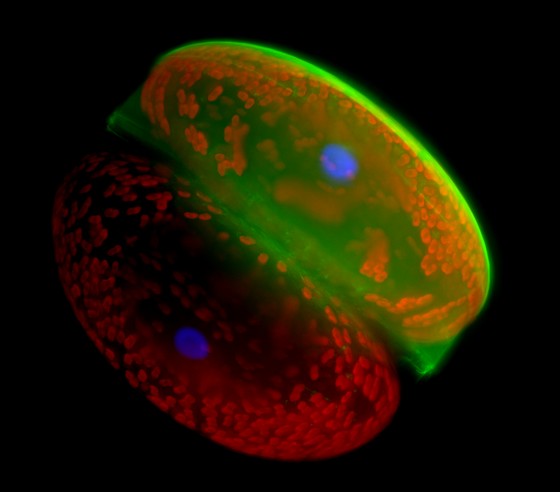

Synthèse du squelette en verre (en vert) lors de la division chez la diatomée Coscinodiscus.

En rouge, le chloroplaste et en bleu, le noyau.

Le silicium (2), élément le plus abondant sur Terre après l'oxygène, est utilisé depuis longtemps dans l'architecture et dans l'industrie, notamment comme composant du verre (il est alors sous forme de silice). Il s'agit d'une substance essentielle dans la croissance de certaines espèces de microalgues, appelés diatomées. Ces algues microscopiques, à l'étonnante diversité, prospèrent dans la plupart des océans, rivières et lacs du monde. Dotées d'une coquille de verre, elles représentent en nombre l'un des premiers constituants du phytoplancton et intéressent fortement les chercheurs pour leurs nombreuses applications (modèle dans le domaine des nanotechnologies (3), rôle dans la régulation du climat (4)...).

Une équipe de scientifiques, dirigée par Pascal Jean Lopez, chercheur au CNRS, tente de comprendre les mécanismes contrôlant la formation de leur squelette en verre. À ce jour, les processus impliqués dans l'assimilation, le stockage et le transport de la silice restent en effet mal connus. Les élucider permettrait de mieux connaître les diatomées en général. L'enjeu est de taille: ces algues produisent près d'un quart de l'oxygène que nous respirons, quasiment autant que les forêts tropicales !

Cette étude a porté sur l'une des rares espèces de diatomées chez qui la synthèse d'un squelette en silice est facultative, appelée Phaeodactylum tricornutum. Les chercheurs ont ainsi révélé que même si cette espèce particulière peut survivre sans silice, elle en réclame. Surtout, ils ont découvert qu'un regroupement de certains gènes a dû être favorisé au cours de son évolution. Ce réarrangement spatial permettrait une meilleure coordination de la réponse du génome en présence d'acide silicique (forme dissoute de la silice). Les scientifiques sont également parvenus à identifier des gènes susceptibles d'être impliqués dans le stockage et le métabolisme de ce composé. Et, ils ont mis en évidence certaines régulations des gènes responsables du transport de la silice, à la fois au niveau de leur expression et de leur localisation cellulaire.

"Elucider, au niveau moléculaire, les mécanismes de biominéralisation de la silice est primordial pour prédire les conséquences des modifications anthropogéniques de l'environnement sur le cycle biogéochimique de la silice", précise Pascal Jean Lopez.

Transporteurs de l'acide silicique (en vert) localisés à la surface de cellules en cours de division

(P. tricornutum). En rouge, le chloroplaste de la cellule.

Notes:

(1) Unité mixte de recherche "Biologie moléculaire des organismes photosynthétiques" (ENS Paris / CNRS), en collaboration avec la Plate-forme Transcriptome de la Montagne Sainte Geneviève.

(2) Il n'existe pas à l'état libre mais sous forme de composés: silice (ou dioxyde de silicium), silicates, acide silicique.

(3) Actuellement, personne n'est capable de reproduire leur squelette de verre qui pourrait servir de modèle pour fabriquer des puces miniatures.

(4) Capables de photosynthèse, ces algues piègent le CO2.