Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Cette avancée repose sur les données du télescope spatial Gaia, lancé par l'Agence spatiale européenne en 2013. Sa mission consistait à mesurer avec une précision inégalée la position et la luminosité de plus d'un milliard d'étoiles. Les chercheurs ont ainsi exploité l'atténuation de la lumière causée par les poussières interstellaires, ainsi que les distances des étoiles chaudes de type O, pour dresser la carte la plus détaillée jamais obtenue de ces pouponnières cosmiques.

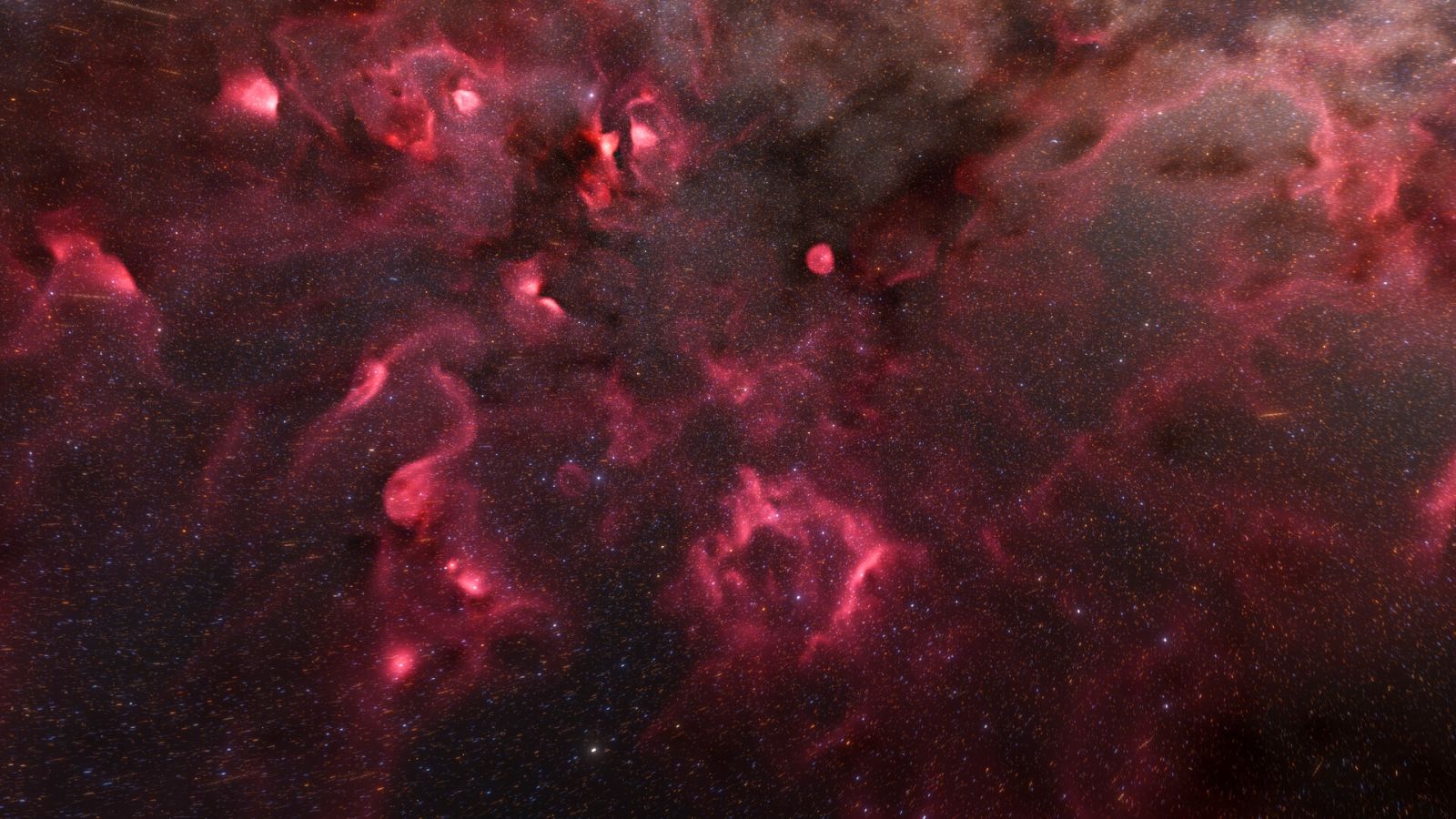

Une cartographie inédite des pouponnières stellaires

La nouvelle carte couvre une sphère de 4 000 années-lumière centrée sur le Soleil. Elle s'appuie sur l'analyse de 44 millions d'étoiles ordinaires et de 87 étoiles de type O. Ces astres massifs, rares et lumineux en ultraviolet, permettent de repérer les zones où l'hydrogène est ionisé, indice de naissance stellaire.

Les chercheurs disposent désormais d'une vue en trois dimensions de régions célèbres, comme la nébuleuse de la Gomme, la nébuleuse de l'Amérique du Nord, la nébuleuse de la Californie et la superbulle Orion-Éridan. Ces images ne se limitent plus à une simple projection plane, mais restituent les volumes et la structure interne de ces nuages.

Selon l'équipe, la carte constitue le premier modèle de distribution du gaz ionisé qui corresponde aux observations réalisées par d'autres instruments. Elle offre donc une reconstitution fiable de ce à quoi ressemblerait notre portion de la Voie lactée vue d'en haut.

Vidéo de la carte 3D la plus précise des pépinières stellaires de la Voie lactée

Ce que révèle la carte sur notre Galaxie

Les chercheurs constatent que certaines régions semblent ouvertes, laissant s'échapper des flux de gaz et de poussière dans une immense cavité. Cela illustre l'action des radiations émises par les étoiles massives, capables de remodeler l'espace environnant.

L'étude montre aussi comment les interactions entre gaz froid et gaz chauffé par les rayonnements dessinent la structure de notre voisinage galactique. Ces processus contribuent non seulement à détruire des nuages, mais aussi à en créer de nouveaux favorisant la formation d'étoiles.

À terme, les scientifiques espèrent étendre la cartographie bien au-delà de 4 000 années-lumière, quand les futures publications de données Gaia seront disponibles. La prochaine, plus riche encore, devrait permettre de prolonger cette plongée dans les berceaux stellaires.