Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

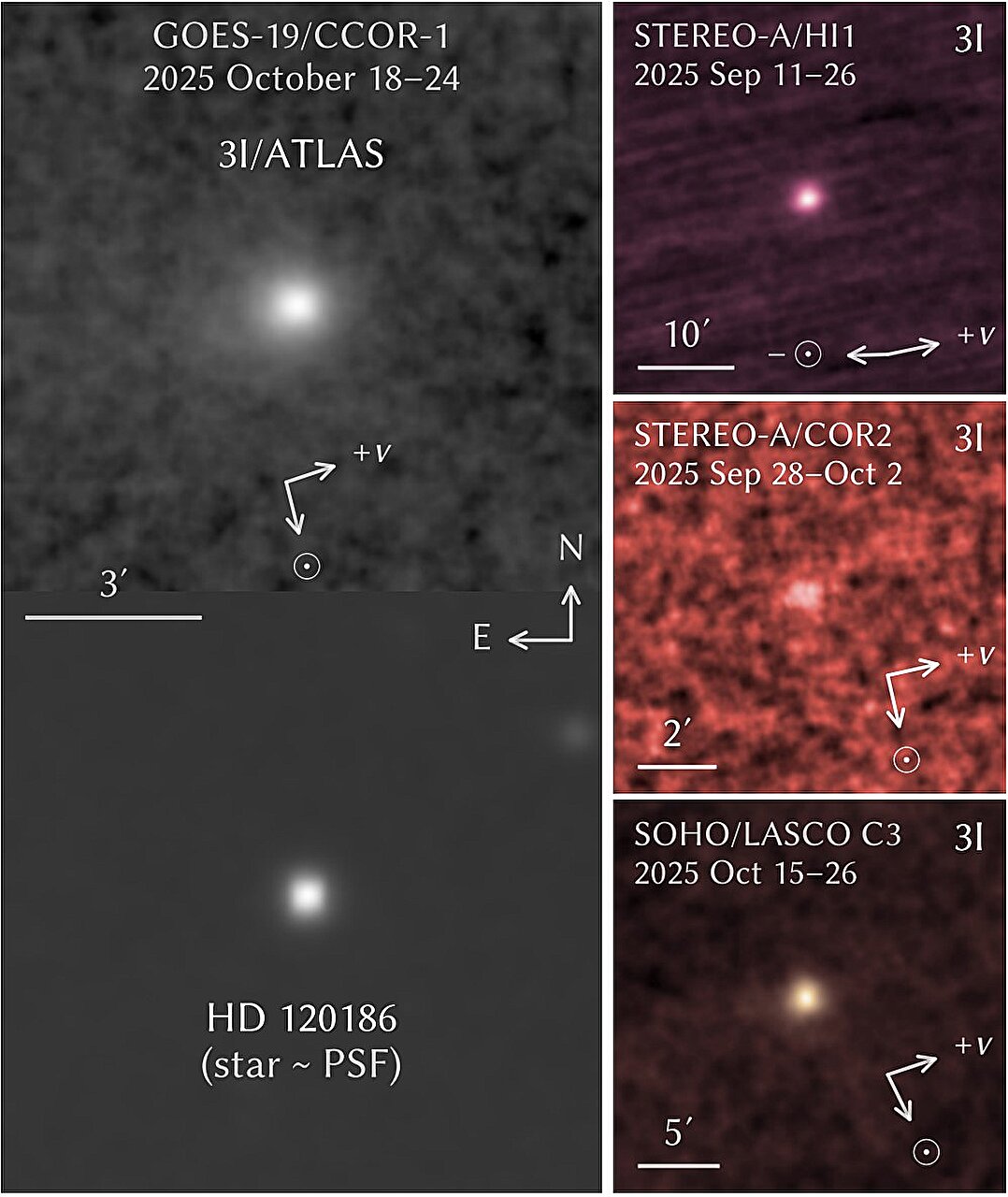

Séquence d'observation de la comète interstellaire 3I/ATLAS par différents instruments spatiaux, montrant son comportement lumineux inhabituel lors de son approche du Soleil

Crédit: arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2510.25035

Ce qui a particulièrement intrigué la communauté scientifique, c'est l'intensité et la rapidité avec laquelle cet objet s'est mis à briller. Alors que les comètes classiques connaissent généralement une augmentation progressive de luminosité à mesure qu'elles se réchauffent, 3I/ATLAS a subi une amplification spectaculaire en très peu de temps. Les chercheurs décrivent dans leur étude publiée sur arXiv une accélération du phénomène lumineux sans précédent dans les annales de l'astronomie cométaire.

La couleur bleue inhabituelle émise par cette comète constitue un autre élément mystérieux. Normalement, les comètes apparaissent plutôt rougeâtres en raison de la lumière solaire réfléchie par les particules de poussière. Ici, la teinte azurée suggère une émission gazeuse particulièrement intense, probablement due à des molécules comme le monoxyde de carbone ou le cyanogène qui s'illuminent sous l'effet des rayonnements solaires. Cette dominante colorée indique une composition chimique distincte de celle des comètes habituelles.

Les analyses préliminaires révèlent que cette visiteuse interstellaire possède une signature chimique unique, avec des proportions anormalement élevées de dioxyde de carbone et la présence de glaces plus volatiles que celles rencontrées dans notre système solaire. Ces particularités pourraient expliquer les sursauts d'activité observés, car ces substances se transforment plus facilement en gaz sous l'effet de la chaleur solaire. La détection de métaux inhabituels ajoute encore à la singularité de cet objet.

Maintenant que la comète s'éloigne du Soleil, les astronomes préparent une campagne d'observation intensive avec les plus grands télescopes terrestres. Ces nouvelles études devraient permettre de percer les secrets de sa composition et de mieux comprendre les différences fondamentales entre les matériaux qui peuplent notre système solaire et ceux en provenance d'autres systèmes.

Les comètes interstellaires, messagères d'autres mondes

Les comètes interstellaires comme 3I/ATLAS représentent des échantillons uniques de matière provenant d'autres systèmes planétaires. Contrairement aux comètes natives de notre système solaire qui orbitent autour du Soleil, ces voyageuses interstellaires traversent notre voisinage cosmique avant de repartir vers l'infini. Leur détection reste exceptionnelle en raison de leur faible luminosité et de leur vitesse élevée.

La trajectoire hyperbolique de ces objets permet de les distinguer des comètes locales. Leur vitesse trop importante pour être capturée par la gravité solaire trahit leur origine extrasolaire. L'étude de leur composition offre ainsi une fenêtre directe sur les processus de formation planétaire dans d'autres systèmes stellaires, sans avoir besoin de voyager vers ces mondes lointains.

Chaque objet interstellaire détecté apporte des informations précieuses sur la diversité chimique de notre galaxie. Les différences de composition avec les corps du Système solaire renseignent sur les conditions qui règnent dans les disques protoplanétaires autour d'autres étoiles. Ces variations peuvent s'expliquer par des températures de formation différentes ou des histoires évolutives distinctes.

La rareté de ces observations rend chaque détection particulièrement significative pour les astronomes. Les progrès technologiques dans les instruments d'observation permettent aujourd'hui de repérer des objets de plus en plus faibles, augmentant les chances de découvrir de nouveaux visiteurs interstellaires dans les années à venir.