La chimie associée aux émissions d'oxydes d'azote par les éclairs

Publié par Adrien,

Source: CNRS-INSUAutres langues:

Source: CNRS-INSUAutres langues:

2

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Éclairs sur le lac Léman. © Christophe Suarez

Les éclairs constituent une importante source naturelle d'oxydes d'azote (NOx). Bien que cette source produise moins de 20 % de NOx que les sources anthropiques, elle est la plus efficace en ce qui concerne la production d'ozone (O3). En effet, contrairement aux sources anthropiques qui produisent les NOx en surface, les éclairs les produisent en altitude où, le temps de vie des NOx étant supérieur à celui qu'ils ont en surface et les réactions photochimiques étant favorisées, la production d'ozone est plus importante.

Cependant, la chimie non linéaire associée à ces émissions de NOx par les éclairs est mal représentée dans les modèles de chimie-transport à l'échelle globale ce qui ne permet pas d'estimer correctement l'impact de cette source sur le contenu atmosphérique en ozone. La principale raison de cette mauvaise représentation est la dimension des grilles des modèles globaux (10x10 km ou plus). Celle-ci étant en effet très supérieure à la fine échelle caractérisant les processus chimiques liés aux éclairs issus d'orages, les NOx émis sont instantanément dilués dans la maille de ces modèles.

Pour rendre cette représentation par les modèles plus réaliste, des chercheurs du LA, du CECI et de l'Université de York ont adapté, au modèle de chimie-transport GEO-Chem (développé à Harvard), un module de paramétrisation de panache, développé dans un premier temps pour étudier les émissions de NOx par les avions volant dans la haute troposphère.

Cette paramétrisation a permis pour la première fois de représenter de façon réaliste, dans la totalité de la grille du modèle, la chimie non linéaire caractérisant le système NOx-O3 ainsi que les temps de transport des NOx issus des éclairs.

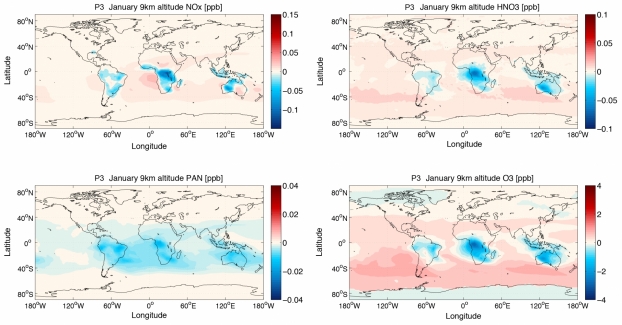

Distributions géographiques des variations de NOx, HNO3, PAN et O3 (en ppb) à 9 km d'altitude pour le mois de janvier. Ces variations sont la différence absolue entre une simulation avec la paramétrisation de panache et une simulation avec une dilution instantanée des émissions d'éclairs dans la maille du modèle GEOS-Chem.

Les simulations réalisées montrent que cette nouvelle représentation de la chimie liée aux émissions d'éclairs entraine des modifications importantes sur les concentrations des NOx (±20 %) et de l'ozone (±5 %). Plus précisément, elle conduit à une diminution significative des NOx et de l'ozone dans les régions proches de leurs sources d'émission par les éclairs et à une augmentation de ces mêmes composés chimiques loin de la région des éclairs (où ils ont été transportés par les vents).

Un travail de comparaison précise avec les observations in situ est en cours.

Ce résultat devrait permettre d'améliorer l'estimation, à l'échelle globale, des distributions de NOx et de la production d'ozone associée.