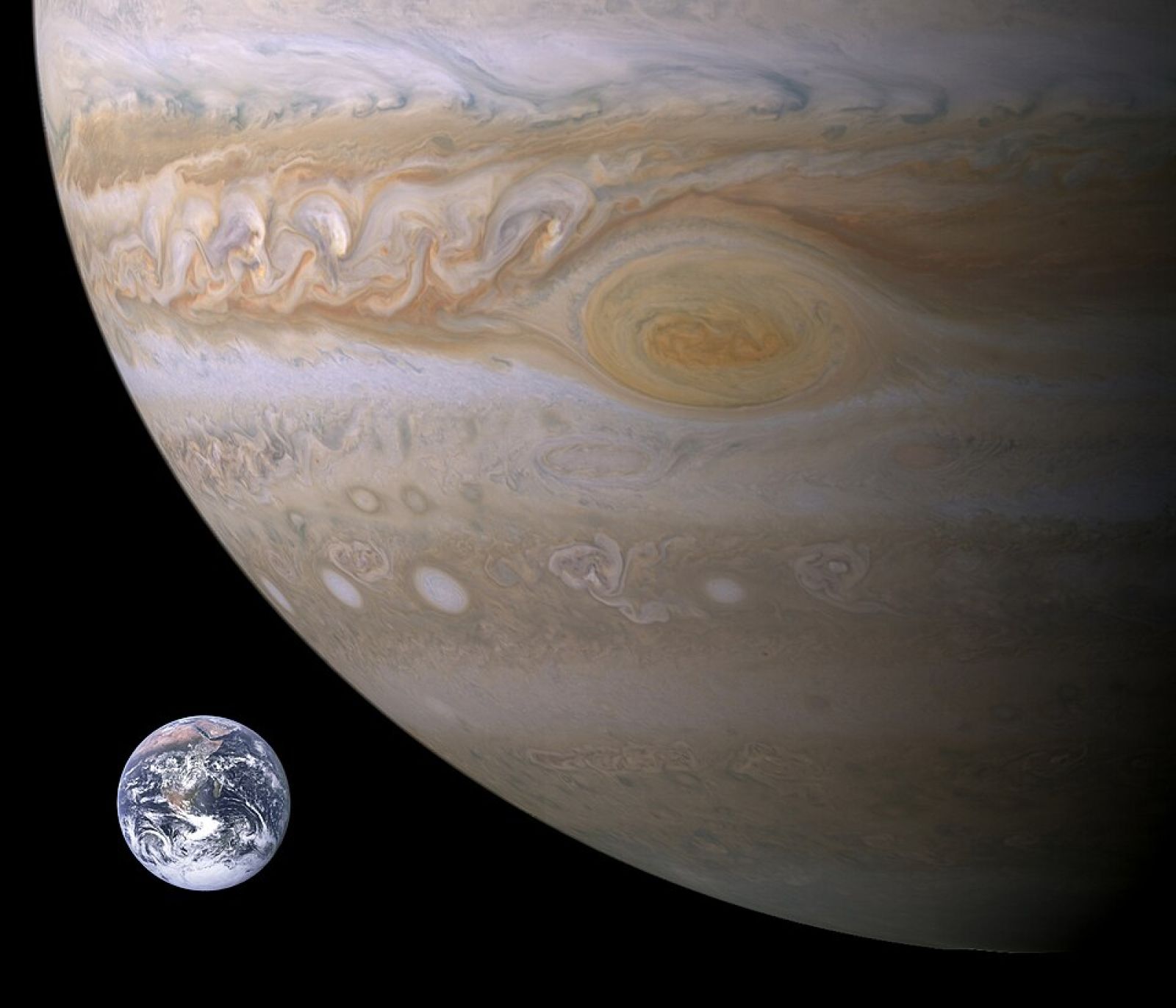

💥 Jupiter a protégé la Terre avant même sa naissance, révèle une étude

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Grâce à des simulations informatiques poussées, une équipe de l'Université Rice a reconstitué les premiers millions d'années du Système solaire. Leurs modèles montrent que la gravité colossale de Jupiter a perturbé le disque de gaz et de poussière entourant le Soleil, formant des anneaux de matière dense. Ces structures ont agi comme des "embouteillages cosmiques", empêchant les grains de poussière de spiraler vers l'étoile. Ainsi, les matériaux qui allaient former la Terre, Vénus et Mars ont pu s'accumuler en sécurité, loin de la chaleur destructrice du centre.

En grandissant, Jupiter a creusé un large sillon dans le disque protoplanétaire, divisant le Système solaire en deux zones distinctes: l'intérieure, riche en éléments rocheux, et l'extérieure, dominée par les gaz et les glaces. Cette séparation a empêché le mélange des matériaux entre ces régions, préservant des signatures isotopiques uniques dans les météorites. Les isotopes sont des variantes d'un même élément chimique qui diffèrent par leur nombre de neutrons, et leur étude permet de retracer l'origine des corps célestes. Cette barrière gravitationnelle a également permis la formation tardive de planétésimaux, les briques de base des planètes.

L'étude publiée dans Science Advances résout une énigme de longue date: pourquoi certaines météorites primitives, appelées chondrites, se sont formées plusieurs millions d'années après les premiers solides du Système solaire. Ces chondrites contiennent de petites gouttelettes fondues, les chondrules, qui conservent une empreinte chimique des conditions initiales. Les chercheurs expliquent que Jupiter, en ralentissant le flux de matière, a créé les conditions propices à une seconde génération de planétésimaux, dont certains sont à l'origine de ces météorites. Ainsi, la géante gazeuse a directement influencé le calendrier de formation des corps rocheux.

Les anneaux et les lacunes prédits par ces modèles sont aujourd'hui observés autour de jeunes étoiles grâce à des instruments comme l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) au Chili. Ces observations confirment que les planètes géantes sculptent activement leur environnement durant leur formation. Dans notre propre Système solaire, l'héritage de Jupiter est encore lisible dans les météorites qui tombent sur Terre, véritables archives des premiers instants. Sans son intervention, l'architecture planétaire que nous connaissons n'existerait probablement pas, et la Terre elle-même aurait pu avoir un destin bien différent.

Le disque protoplanétaire et son rôle dans la formation des planètes

Le disque protoplanétaire est un immense nuage de gaz et de poussière qui entoure une jeune étoile naissante, comme le Soleil dans ses premiers millions d'années. Il est le berceau de toutes les planètes, où la matière s'agglomère progressivement sous l'effet de la gravité. Ce disque est dynamique: les particules tournent autour de l'étoile et interagissent entre elles, créant des zones de densité variable.

La température diminue avec l'éloignement de l'étoile, ce qui influence la composition des planètes. Près du Soleil, les éléments volatils comme l'eau et les gaz s'évaporent ou sont expulsés vers l'extérieur, laissant place aux roches et aux métaux qui formeront les planètes telluriques. Plus loin, où il fait plus froid, les glaces et les gaz peuvent se condenser, donnant naissance aux géantes gazeuses et glacées. Cette répartition explique pourquoi Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont rocheuses, tandis que Jupiter et Saturne sont principalement gazeuses.

Les perturbations gravitationnelles, comme celles causées par une planète massive, peuvent créer des anneaux et des gaps dans le disque. Ces structures agissent comme des pièges à poussière, favorisant l'accrétion de matière et la formation de corps plus grands. Sans ces mécanismes, la matière pourrait être aspirée par l'étoile centrale ou dispersée dans l'espace, empêchant la naissance de planètes stables.

L'étude de ces disques autour d'autres étoiles, grâce à des observatoires comme ALMA, permet de mieux comprendre les processus universels de formation planétaire. Chaque système stellaire possède sa propre histoire, mais les principes fondamentaux restent les mêmes, reliant notre passé à celui des mondes lointains.

Les chondrites et leur importance pour l'histoire du Système solaire

Les chondrites sont un type de météorites primitives qui n'ont pratiquement pas évolué depuis leur formation, il y a plus de 4,5 milliards d'années. Elles sont considérées comme des capsules temporelles, préservant la composition originale de la nébuleuse solaire. Leur nom vient des chondrules, de petites sphères de silicates fondus et recristallisés, qui constituent une partie importante de leur structure.

Ces chondrules se sont formées lors d'événements brefs et intenses, probablement des sursauts de chaleur dans le disque protoplanétaire. Leur analyse chimique révèle les conditions de température et de pression régnant à l'époque, ainsi que la présence d'isotopes spécifiques. Les isotopes sont des atomes d'un même élément ayant un nombre différent de neutrons ; leurs proportions varient selon l'origine de la matière et permettent de tracer son histoire.

Les chondrites sont classées en plusieurs groupes, reflétant des environnements de formation distincts dans le Système solaire primitif. Certaines proviennent de la région interne, riche en éléments réfractaires, tandis que d'autres viennent de zones plus externes, contenant davantage de glaces et de matières organiques. Cette diversité aide les scientifiques à reconstituer la géographie du jeune Système solaire et les processus qui ont conduit à l'accrétion des planètes.

La découverte de chondrites formées plusieurs millions d'années après les premiers solides indique que la nébuleuse solaire a connu des épisodes de renouvellement ou de perturbations. Ces météorites tardives apportent des indices sur l'influence des planètes géantes, comme Jupiter, qui ont pu prolonger la période de formation des petits corps en modifiant la dynamique du disque.