Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Illustration: CNRS

Il y a environ 444 Ma, à la fin de l'Ordovicien, la Terre affrontait à la fois une glaciation majeure, se déroulant paradoxalement dans un contexte à pCO2 supérieure à l'actuel, une crise de la biodiversité conduisant à l'extinction de nombreuses espèces, et un bouleversement des cycles géochimiques. L'analyse comparée d'archives sédimentaires au Maroc et au Québec par des équipes françaises (1), canadiennes et italienne montre que cette glaciation se compose d'une récurrence de cycles glaciaires relativement longs (probablement 1.2 million d'années) et remet en cause les scénarios imaginés jusque-là. En effet, la phase d'extinction initiale apparaît corrélée à la première phase de déglaciation — et non à l'entrée en glaciation — et les principales excursions isotopiques interviennent pendant une ultime phase de déglaciation — et non lors du maximum glaciaire. Cette étude est parue dans Nature Communications.

Les jbels argilo-gréseux de l'Anti-Atlas recèle l'un des meilleurs enregistrements connus de la glaciation de la fin de l'Ordovicien. Illustration/CNRS/JF Ghienne.

À la fin de l'Ordovicien (445-443Ma), une autre glaciation d'ampleur équivalente a vu le développement d'une masse de glace sur le Gondwana. Cet ancien méga-continent incluait l'actuelle Afrique, alors positionnée au droit du pôle Sud. À son maximum d'extension, cet inlandsis ordovicien couvrait l'intégralité du Sahara, débordant sur le Maghreb, voire l'Europe du Sud. L'Amérique du Nord et la Scandinavie se trouvaient alors proches des tropiques.

Le long des rivières, ou sur le littoral, les calcaires de la fin de l'Ordovicien sur l'île d'Anticosti (Québec) constituent également un enregistrement très continu de la glaciation de la fin de l'Ordovicien. Photo A. Desrochers

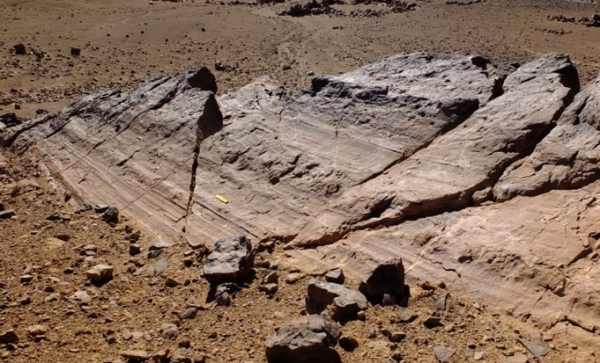

Llancher glaciaire ordovicien au Maroc, dont les stries imprimées par le mouvement de la glace indiquent le sens des écoulements glaciaires. Illustration/CNRS/Photo JF Ghienne

LRetour du géologue en soirée, après la mesure d'une coupe stratigraphique de l'Anti-Atlas marocain. Illustration/CNRS/Photo JF Ghienne

En dépit de contextes radicalement différents, plate-forme stable à sédimentation sablo-argileuse dans l'Anti-Atlas et plate-forme carbonatée en domaine d'avant-pays à Anticosti, le parallélisme entre les deux types d'enregistrement est frappant. On constate dans les deux cas l'existence de cycles stratigraphiques qui s'avèrent corrélables trait pour trait, indiquant un contrôle global par le glacio-eustatisme.

Connaissant par ailleurs la période de temps représentée par ces archives sédimentaires, les trois principaux cycles stratigraphiques identifiés sur le terrain sont interprétés comme la signature de cycles glaciaires d'origine astronomique et d'une durée d'environ 1,2 million d'années. De tels cycles glaciaires longs, contrôlés par la variation cyclique de l'obliquité de l'axe des pôles terrestres, pourraient être la réponse du système climatique terrestre à des forçages tectoniques ou astronomiques intervenant en période à relativement forte concentration de CO2 atmosphérique, point commun entre les glaciations oligocène et ordovicienne.

Le troisième et dernier cycle identifié correspond au maximum glaciaire de la fin de l'Ordovicien. Les glaciers axés sur l'Afrique centrale s'étendent alors jusqu'à l'Anti-Atlas et au delà, pendant que l'île d'Anticosti est en partie exondée par la chute corrélative du niveau marin. Dans les deux cas, cela se traduit dans l'enregistrement stratigraphique par une surface d'érosion: érosion glaciaire dans l'Anti-Atlas, surface d'émersion sur l'île d'Anticosti. Ces érosions sont prononcées sur la bordure des bassins sédimentaires, de moindre importance dans l'axe de ces derniers où la subsidence est soutenue. Au Maroc, les avancées et retraits à haute fréquence des fronts glaciaires génèrent une stratigraphie complexe avec incisions et paléovallées, planchers glaciaires, déformations glaciotectoniques, dépôts glaciomarins, etc...

A la fin de l'Ordovicien, le Sahara est sous la glace, comme une bonne partie du Gondwana ; l'Amérique du Nord est aux tropiques. Illustration: CNRS d'après Ghienne J.-F. et al. 2014

Comprendre que cette glaciation passée ne correspond pas à un seul et unique événement climatique, mais inclut au contraire une succession de cycles glaciaires, permet de réviser les modèles qui ont été proposés jusqu'ici pour expliciter les relations entre changement global et biodiversité à la fin de l'Ordovicien. En effet, cette période voit intervenir, en parallèle de la glaciation, une double crise de la biodiversité à l'origine d'une extinction majeure, deuxième en importance après l'extinction de la limite Permien-Trias. Les cycles géochimiques sont également perturbés et se marquent par des variations isotopiques de grande ampleur, la plus connue correspondant à une augmentation de 2 à 5‰ du 13C. On considérait généralement que les deux crises successives de biodiversité étaient respectivement contemporaines de l'initiation puis de la fin de la glaciation.

En fait, la crise d'extinction initiale est contemporaine de la période de déglaciation correspondant à la fin du premier cycle glaciaire. D'autre part, l'excursion isotopique principale ne correspond pas à la période de maximum glaciaire comme généralement admis, mais intervient lors de la phase ultime de déglaciation succédant au troisième cycle glaciaire. Même le caractère présumé synchrone à l'échelle du globe des excursions isotopiques de la fin de l'Ordovicien est, au moins pour certaines d'entre elles, remis en cause par cette étude. Avec cette chronologie révisée de la fin de l'Ordovicien, de nouveaux modèles biogéochimiques élucideront peut-être bientôt les liens de causalité entre cycles glaciaires, crises de la biodiversité et excursions isotopiques, qui ont chacun caractérisé cette période de l'histoire de la Terre restant encore énigmatique.

Note(s):

1 - Institut de Physique du Globe de Strasbourg, CNRS/Université de Strasbourg ; Géosystèmes, CNRS/Université Lille 1 ; Géosciences CNRS/Université de Rennes 1

2 - Ce travail entre dans le cadre du projet ANR SeqStrat-Ice (http://seqstrat-ice.unistra.fr), dont l'objectif est de fournir des outils permettant une meilleure caractérisation des enregistrements géologiques des glaciations anciennes.

3 - La stratigraphie séquentielle est une méthode d'analyse des successions sédimentaires utilisant une subdivision en paquets répétitifs de strates (séquences) délimités par des surfaces de discontinuités. Celles-ci résultent généralement des interactions entre apports sédimentaires et niveau marin relatif.

Pour plus d'information voir: http://www.insu.cnrs.fr/node/5041