Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Déploiement d'un profileur BGC-Argo pendant la campagne SOCLIM en octobre 2017 sur le Marion Dufresne. © Christophe Penkerc'h, LOV/OOV

La pompe biologique du carbone représente un ensemble de processus qui transporte le carbone de la couche de surface des océans vers les profondeurs et les sédiments. La première étape de ces processus repose sur la photosynthèse réalisée par le phytoplancton. Cette transformation du carbone inorganique dissous en carbone organique particulaire se déroule dans la couche éclairée des océans. Elle est donc fortement influencée par le cycle saisonnier, en particulier aux hautes latitudes. L'amplitude de la pompe biologique (c.-à-d. la quantité de carbone transporté dans l'océan profond) et son efficacité (la fraction du carbone synthétisé qui est transféré en profondeur) sont des grandeurs critiques pour estimer le rôle de la pompe biologique sur le contrôle du CO2 atmosphérique. Ces grandeurs sont étroitement liées à la composition des communautés phytoplanctoniques qui varient au fil des saisons. Notre connaissance de la variabilité spatiale et temporelle de cette composition est très limitée par les possibilités d'échantillonnage, en particulier dans l'océan Austral. Le déploiement de moyens d'observation autonomes tels que les flotteurs profileurs a considérablement étendu le champ des observations pour des paramètres physiques tels que la température et la salinité, mais aussi et plus récemment pour des paramètres chimiques (oxygène). Ce n'est que très récemment qu'une nouvelle génération de flotteurs a été équipée de capteurs dits bio-optiques. Ces capteurs mesurent des grandeurs telles que l'atténuation, la rétrodiffusion ou encore la fluorescence qui sont liées aux propriétés des particules présentes dans l'eau de mer. Un défi majeur reste l'établissement des liens entre d'une part la nature et l'abondance de ces particules et d'autre part la mesure de ces grandeurs optiques.

Dans le cadre du projet SOCLIM, 8 flotteurs ont été déployés dans dans le secteur indien de l'océan Austral. Par ailleurs, lors d'une des campagnes océanographiques de déploiement, des mesures d'échantillons de référence ont systématiquement été réalisées parallèlement aux relevés des flotteurs BGC-Argo. À cette occasion, les microorganismes qui composent la communauté de surface ont été dénombrés par cytométrie en flux, ou comptés et mesurés par microscopie optique et convertis en quantité de carbone présente dans quatre grandes catégories de plancton: bactéries, et pico-, nano-, micro-phytoplancton (trois classes de taille de phytoplancton). Une méthode statistique d'analyse multivariée a ensuite été utilisée pour prédire au mieux la répartition des stocks de carbone pour ces quatre catégories à partir des seules mesures réalisées par les capteurs physiques et optiques.

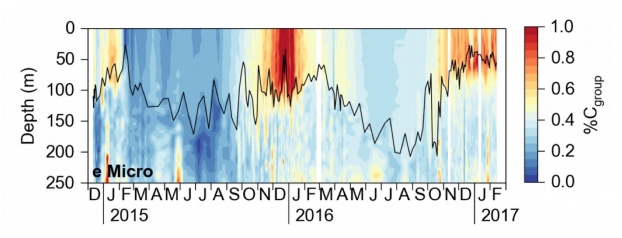

Variabilité spatiale et temporelle de la contribution du micro-phytoplancton au stock de carbone dans l'océan Austral.

Cette relation a alors été appliquée aux flotteurs BGC-Argo présents dans la zone d'étude. La variabilité spatiale et temporelle de la répartition des stocks de carbone selon les quatre grandes classes a pu être décrite avec une résolution inédite. Par ailleurs, la saisonnalité de la composition des communautés phytoplanctoniques dans la zone éclairée de l'océan a pu être comparée avec la variabilité d'un indicateur d'export de carbone, la présence d'agrégats, également mesurée par les flotteurs BGC-Argo dans les couches plus profondes (entre 200 et 1000m). Le potentiel des deux approches, combinant robotique marine et mesures de référence par bateau, est confirmé par leur grande cohérence. Leur mise en oeuvre dans d'autres régions océaniques permettra une meilleure connaissance de la variabilité spatiale et temporelle de la pompe biologique du carbone.

Le projet SOCLIM est soutenu par le programme LEFE-CYBER de l'INSU, la fondation BNP Paribas, le CNRS, l'ENS, l'UMPC et l'IPEV.