Alexandre Borodine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Œuvre scientifique

Borodine a publié d'importants articles de chimie. Particulièrement, ses recherches sur les aldéhydes. En 1861, Borodine découvre la condensation aldolique, réaction chimique importante en chimie organique, et une autre réaction chimique connue aujourd'hui sous le nom de réaction de Borodine-Hunsdiecker. En 1872, il a participé à la fondation d'une école de médecine pour femmes.

Œuvre musicale

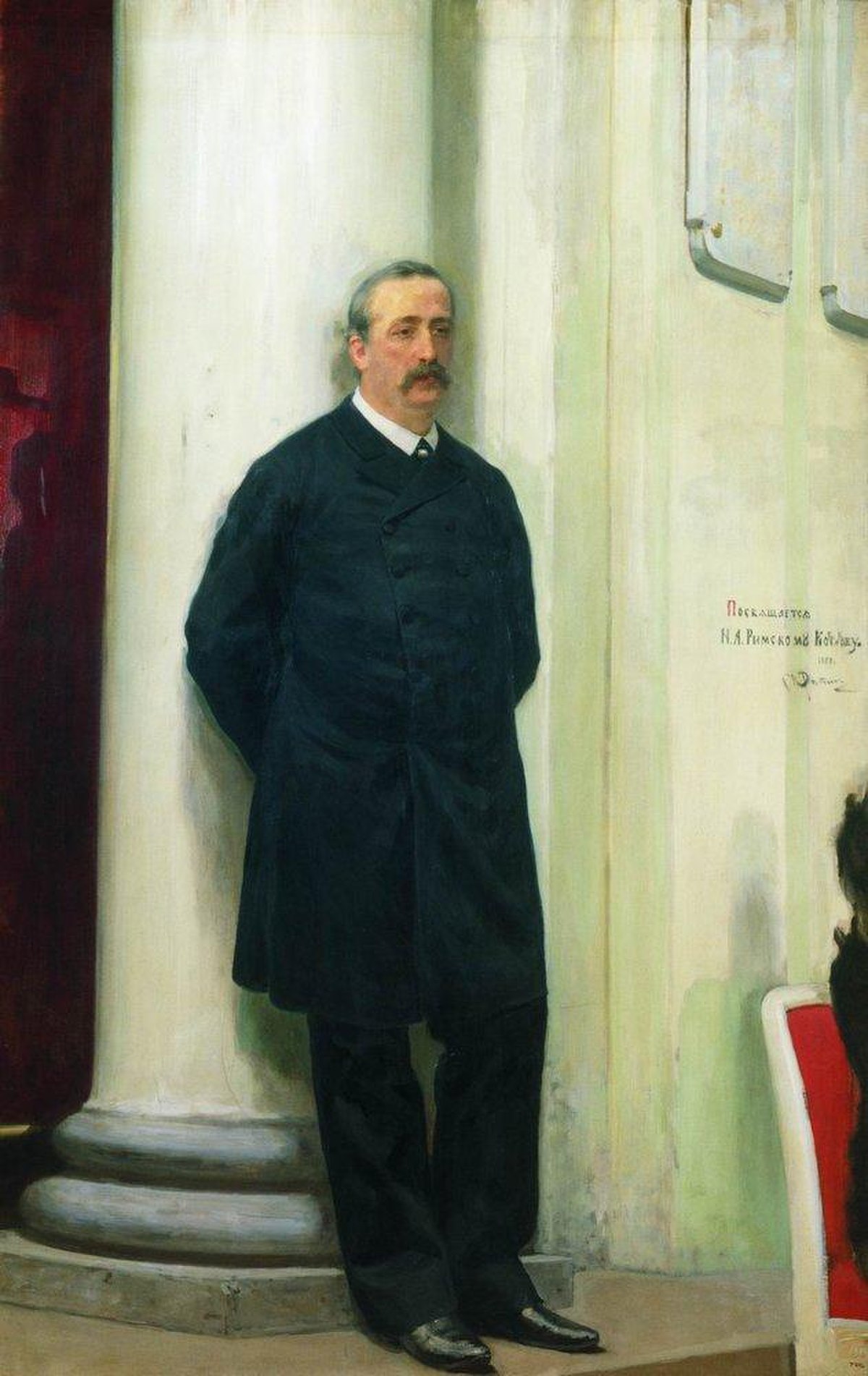

En tout et pour tout, Borodine n’aura mené à terme « que » deux quatuors à cordes (1879 et 1881), quelques mélodies et deux symphonies (1867 et 1869). Mais l’œuvre maîtresse de Borodine reste son opéra Le Prince Igor, commencé en 1869 et inachevé à sa mort, dix-huit ans plus tard. C’est Rimski-Korsakov, aidé de Glazounov, qui l’a terminé. C’est dans cet opéra que l’on trouve les célèbres Danses polovtsiennes.

La Symphonie nº 1 en mi bémol majeur s’inspire de la Symphonie héroïque de Beethoven bien qu’elle soit typiquement russe.

La Symphonie nº 2 en si mineur est également appelée « épique ». Borodine a mis sept ans pour la mener à terme. Il l’a composée avec les matériaux restés inutilisés pour son opéra.

La Symphonie n° 3 (inachevée) a été orchestrée par Glazounov.

Dans les steppes d'Asie centrale, poème symphonique, est également une de ses œuvres les plus jouées et les plus enregistrées. Elle ne doit pas cependant faire oublier ses quatuors (le plus connu étant probablement le Quatuor à cordes nº 2 en ré majeur) ni ses mélodies. De plus, Borodine, violoncelliste hors pair, a composé en 1860 une Sonate pour piano et violoncelle en si mineur. Quant à son œuvre pour le piano, elle se restreint à une Petite suite en do# mineur et à un Scherzo en la bémol majeur, composés en 1885. Pour finir, on mentionnera un Sextuor à cordes, écrit en 1860.

Enfin, Borodine se qualifiait lui même de « compositeur du dimanche », tant il était accaparé par son travail et ses obligations familiales. Son entourage professionnel regrettait parfois son implication en matière de musique, tandis que Borodine s’est parfois plaint de ne pouvoir composer que durant l’hiver, lorsque sa santé ne lui permettait pas d’exercer en tant que professeur. En guise de plaisanterie, ses amis le saluaient parfois par un « j’espère que tu vas mal », lui signifiant ainsi leurs encouragements musicaux.