Rétro 1937: Comment on pilote un avion

Publié par Michel,

Source et illustrations: Almanach Hachette 1937Autres langues:

Source et illustrations: Almanach Hachette 1937Autres langues:

10

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Avertissement: Cette news rétro retranscrit des connaissances scientifiques, techniques ou autres de 1937, et contient donc volontairement les arguments, incertitudes ou erreurs d'époque.

Cet article n'a pas la prétention d'enseigner en quelques lignes un art qui ne s'acquiert que par la pratique. Mais il donnera une première idée de la conduite des avions les plus usuels.

Altitude et direction

Gouvernes et commandes. - L'avion, comme le dirigeable, est mobile dans le plan horizontal et dans le plan vertical, d'où la nécessité d'un gouvernail pour chaque plan. Le gouvernail agissant dans le sens vertical est horizontal ; on l'appelle communément la "profondeur" ; il est situé à l'arrière dans l'empennage ou queue; il obéit à des commandes par câble d'acier reliées à un levier de direction, dit "manche à balais".

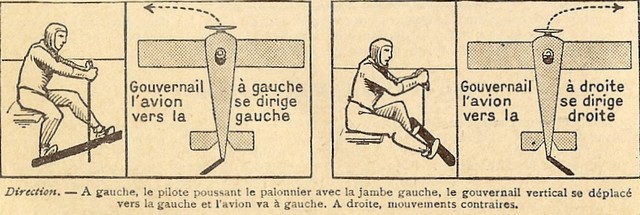

Le gouvernail dans le plan horizontal est vertical et s'appelle la "direction"; il se manœuvre au moyen d'un "palonnier" actionné par les pieds de l'aviateur.

En résumé, les organes de direction, de stabilité, de montée et de descente, sont au nombre de deux: le palonnier et le manche à balai qui est mobile d'avant en arrière et de gauche a droite.

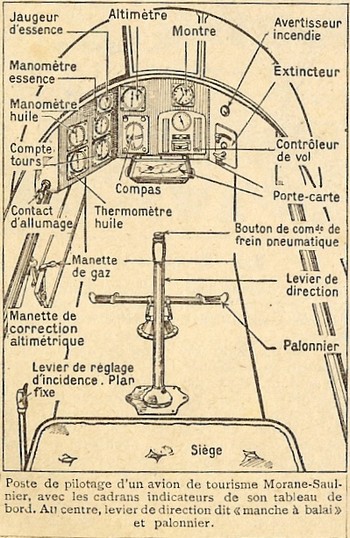

Instruments de bord. - Ils sont fixés sur le tableau planchette établi devant le pilote, et comprennent les instruments de contrôle du ou des moteurs, ceux du contrôle de la tenue de l'avion en l'air, les instruments de navigation aéronautique, les appareils de signalisation.

On arrive très vite à savoir se servir de ces engins et à fixer aussitôt son regard là où il faut.

Usage des commandes. - Il est fort simple et vite instinctif:

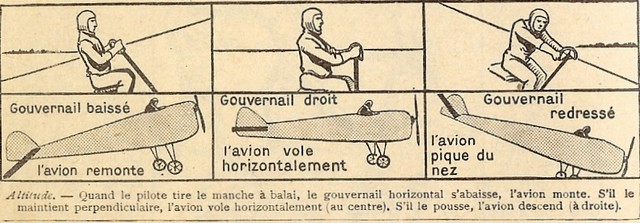

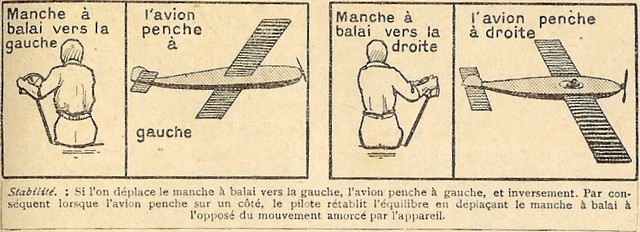

A. Altitude. - Le manche à balai, placé entre les jambes du pilote assis à son poste, est mobile d'avant en arrière et de gauche à droite. Pour monter, on tire le levier à soi, pour descendre on le pousse ; si l'avion penche à droite, on incline le manche à balai vers la gauche et inversement.

B. Direction. - On se dirige de la manière la plus simple, en poussant le palonnier avec le pied du côté où l'on veut aller.

L'envol et le retour

Décollage. - L'avion est sur la ligne de départ. Ses roues étant calées, on met le moteur en route en tournant l'hélice soit à la main, soit avec un petit moteur auxiliaire monté sur un chariot qu'amène un mécanicien.

Quand le moteur est échauffé et fonctionne bien sans ratés, on enlève les cales, moteur au ralenti. Ceci fait, le pilote met plein gaz, c'est-à-dire accélère au maximum le moteur. L'avion s'élance, prend peu à peu de la vitesse. Bientôt l'empennage se soulève et l'avion se trouve en ligne de vol, les roues toujours au sol. Il continue à prendre de la vitesse; à ce moment, la direction s'obtient comme en vol, au moyen du palonnier, mais il faut en user avec discrétion, pour éviter d'amorcer un de ces virages brusques appelés " chevaux de bois". Conserver, autant que possible, une route rectiligne, le nez vent debout, c'est-à-dire dans la direction d'où vient le vent.

Enfin l'appareil commence a bondir, puis s'élève. Eviter alors de le cabrer, en d'autres termes, de trop accentuer la montée en tirant trop à soi le manche à balai; la montée verticale, dite "en chandelle", est acrobatique et suppose un gros excédent de puissance motrice. Au contraire, tenir l'appareil en line de vol et s'élever peu à peu en forçant seulement le moteur. Il faut également éviter les virages trop brusques tant qu'on n'a pas atteint une certaine hauteur et une bonne vitesse. Ne jamais virer en montant. D'ailleurs, pendant toute la montée, avoir l'œil au compte-tours et "rendre la main" sitôt qu'un effort trop grand de l'hélice freine le moteur. Pendant toute cette période, le péril constant est la "perte de vitesse", extrêmement dangereuse tant que l'avion n'a pas atteint une certaine altitude.

Atterrissage. - L'avion, parvenu à destination, doit bien entendu atterrir. C'est une manœuvre toujours délicate: après plusieurs tours au-dessus du terrain peur bien choisir une bonne ligne droite, sans obstacles ni accidents, la plus longue possible et orientée vent debout, le pilote descend en vol plané, mais sans couper le moteur. Arrivé au voisinage immédiat du sol, nez au vent, il pique, puis redresse sa trajectoire en reprenant sa ligne de vol, et en ralentissant de plus en plus son moteur ; c'est l'atterrissage au moteur. Presque à toucher le sol, l'aviateur redresse un peu son avion de façon à arriver à terre la queue basse et à la plus petite vitesse possible. En atterrissant queue haute et à grande vitesse, l'avion risque de capoter au moindre obstacle, fût-ce simplement de l'herbe un peu drue et haute.

Quelques principes de navigation aérienne

Direction géographique de l'avion. - Au-dessus du sol on suit, grâce à la carte, un repère naturel: route, voie ferrée, fleuve, rivage, montagne, etc. Quand on est à la limite de la visibilité et que les accidents du terrain deviennent confus, on se sert de la boussole ou compas, en visant un point caractéristique apparent dans la direction où l'on veut aller. Ce point atteint, on en vise un autre dans le même cap et ainsi de suite.

En mer dans la brume, ou la nuit, on navigue au compas. Navigation très délicate car l'avion plongé dans le vent peut dériver sans que rien permette au pilote de mesurer cette dérive. La T. S. F. et la radiogoniométrie remédient quelque peu à cet inconvénient capital, mais il faut alors, à bord un navigateur uniquement occupé à déterminer la route et à la dicter au pilote. Si le ciel est pur, le navigateur peut faire le point avec un sextant, comme un marin.