Limiter les émissions de gaz à effet de serre des parcelles cultivées

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Site expérimental d'Auradé (Gers).

© G. Dedieu, CESBIO/CNRS.

Les surfaces cultivées sont parfois présentées comme des opportunités pour stocker du carbone dans les sols et limiter l'effet de serre. Mais qu'en est-il vraiment ?

Le Centre d'études spatiales de la biosphère (CESBIO) a initié et coordonné, dans le cadre du projet européen CarboEurope-IP, une étude de grande envergure portant sur les bilans de carbone (C) et de gaz à effet de serre (GES) d'un ensemble de 14 parcelles cultivées sur un vaste gradient nord-sud. L'objectif était de quantifier dans ces bilans les parts respectives des flux naturels et des flux liés à l'action de l'homme (travail du sol, irrigation, application d'engrais et produits phytosanitaires...) afin de pouvoir à terme fournir des préconisations argumentées pour maintenir de bons niveaux de production (maintien de la fertilité des sols) tout en réduisant les coûts (réduction du travail du sol, des intrants...) et les impacts environnementaux (réduction des émissions de GES, voire stockage de C atmosphérique dans les sols...).

Les chercheurs ont mené une étude exhaustive et minutieuse en calculant précisément et de manière continue, année après année et sur plusieurs années, les bilans de C et de GES de chacune des cultures menées sur les parcelles d'étude.

Dans le bilan de C, ils ont intégré non seulement les importations (graines, tubercules et fertilisants organiques tels que fumier et lisier) et exportations "physiques" de C de la parcelle (C contenu dans le grain ou la biomasse aérienne récoltés...), mais aussi les échanges nets de gaz carbonique (CO2) avec l'atmosphère (somme des flux liés à la photosynthèse et à la respiration des plantes et des micro-organismes du sol) lesquels ont pu être calculés pour chacune des cultures en rotation, à l'échelle de la parcelle, grâce à une méthodologie novatrice dite des fluctuations turbulentes.

Pour le bilan de GES(2), qui comprend le bilan de C auquel sont rajoutés les émissions de GES des opérations agricoles (exprimés en "équivalents C"), les chercheurs ont dû identifier toutes les opérations menées sur et en amont de chaque parcelle, notamment la fertilisation qui émet du N2O, la fabrication, le transport et le stockage des produits phytosanitaires, l'utilisation, l'entretien et la fabrication des machines amortie sur le nombre d'années d'utilisation ainsi que l'irrigation.

Les travaux ont débuté en 2003 et depuis lors l'équivalent de 42 années de mesure ont été acquises en cumulé sur les 14 sites expérimentaux. Distribués de l'Espagne au Danemark, ces sites ont hébergé au total 17 cultures différentes, lesquelles ont été traitées selon des modes de gestion variés (fertilisations minérales ou organiques, exportations du grain seul ou du grain et de la paille...). Les dispositifs de mesure utilisés par les chercheurs sur les différentes parcelles étaient en revanche très similaires et leur méthodologie de calcul identique.

Ces travaux ont permis de rendre caduques les hypothèses classiques d'équilibre entre la parcelle et l'atmosphère ou de perte systématique et progressive du C dans le sol, mais aussi de quantifier quelques résultats importants et de donner des pistes de gestion pour re-stocker du C dans les sols agricoles.

Ainsi, concernant les échanges de CO2 avec l'atmosphère sur un pas de temps annuel, si certaines cultures peuvent en absorber, comme le blé, d'autres tendent à en émettre, comme le tournesol, en grande partie à cause de différences dans la longueur de leur saison de croissance. En outre, une culture absorbe plus ou moins de CO2 en fonction de sa localisation géographique (variation dans la durée de la période de croissance), mais aussi et surtout en fonction du mode de gestion utilisé.

Concernant le bilan de C, celui-ci peut donc être très différent selon la culture ou le mode de gestion. Ainsi, la parcelle peut correspondre à un léger puits ou à une source importante de C selon que l'on apporte ou non des engrais organiques ou encore que l'on exporte seulement le grain (exploitation céréalière qui laisse la biomasse aérienne sur place et l'intègre par la suite dans le sol) ou toute la biomasse aérienne (cas du maïs ensilage dont toutes les parties aériennes sont utilisée pour l'alimentation du bétail).

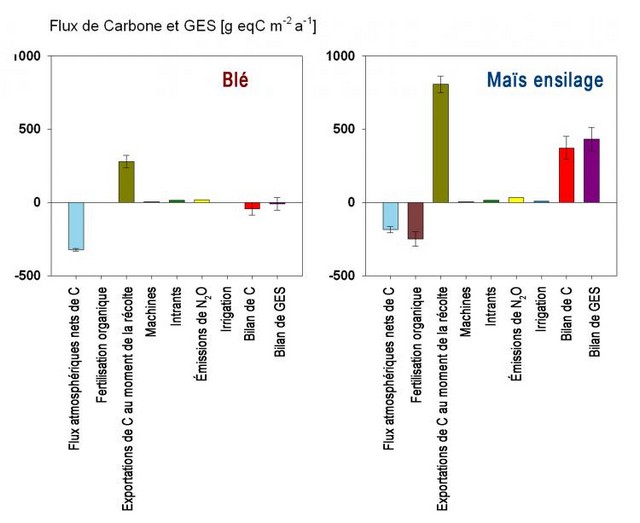

Malgré des différences intrinsèques entre les nombreux sites et la variabilité élevée des systèmes de production, les chercheurs ont pu dégager des tendances communes sur l'ensemble des parcelles. Ainsi, rapportés à des "équivalents C", les principaux termes du bilan des GES sont ordonnés par ordre de contribution décroissante de la manière suivante: la quantité de C exportée de la parcelle, l'échange net de CO2 avec l'atmosphère, l'apport éventuel de C organique, les émissions de N2O liées à la décomposition des engrais et des résidus de culture et enfin toutes les autres opérations techniques agricoles (fabrication, stockage et transport des engrais, utilisation des machines agricoles, irrigation et fabrication, stockage et transport des produits phytosanitaires). Pour l'essentiel ce bilan est contrôlé par les deux premiers termes, lesquels s'opposent souvent: les exportations de C au moment de la récolte sont une source de C et l'échange net de CO2 avec l'atmosphère par la parcelle agricole est généralement un puits de C. Cependant, le troisième terme, l'apport de C organique, peut aussi, quand il a lieu, contribuer au bilan de façon non négligeable. Quant aux opérations techniques (hors apport de carbone sous forme d'engrais organique et export lors de la récolte), elles représentent en moyenne moins de 8 % du bilan de GES des parcelles agricoles (moins de 3 % concernent l'utilisation des machines agricoles).

Comparaison des différents termes composants les bilans de C et de GES entre une parcelle de blé

(pas de fertilisation organique et exportation du grain seulement) et une parcelle de maïs ensilage

(fertilisation organique (fumier, lisier) et exportation de toute la biomasse aérienne).

La saison de croissance du blé est longue comparée à celle du maïs ensilage récolté encore vert

d'où une fixation nette de CO2 plus grande pour le blé. La culture du blé correspond à un léger puits de C

et celle du maïs ensilage à une source. Bien que faibles, les autres sources d'émission (machines, intrants ?)

viennent compenser partiellement l'effet puits de C dans le cas du blé et renforcer

l'effet source dans le cas du maïs ensilage.

Ces résultats montrent que, si une agriculture raisonnée rationnalisant l'utilisation des intrants (engrais, pesticides) peut permettre de réduire les émissions de GES associées à leur emploi, l'impact restera faible. Une autre piste plus prometteuse serait la mise en place de cultures intermédiaires permettant de limiter les pertes de C qui se produisent quand le sol est à nu, voire de stoker de manière significative du C atmosphérique. Enfin, nous disposons d'une importante marge de manoeuvre pour améliorer les bilans de C et GES des parcelles cultivées car la quantité de C exporté au moment de la récolte résultant de son utilisation (ex: production de céréales pour le grain ou d'ensilage pour alimenter le bétail), elle dépend de fait de nos choix alimentaires.

Notes:

(1) France, Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni et Danemark.

(2) Il s'agit ici du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d'azote (N2O) qui est un puissant GES dont l'impact d'une molécule équivaut à celui de 220 molécules de CO2.