Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

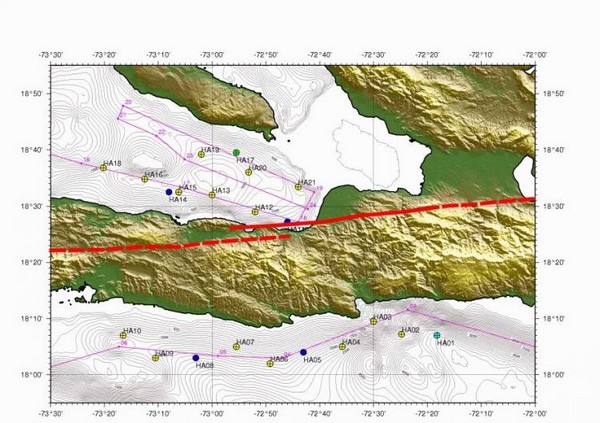

Plan de position préliminaire des sismomètres déployés lors de la campagne OBS-Haiti

(chaque point de couleur représente un OBS).

La faille Enriquillo-Plantain Garden est symbolisée par un trait rouge).

Pour mieux évaluer les risques d'autres séismes autour de cette zone géographique, des observations sismologiques, géophysiques et tectoniques post sismiques sont nécessaires. Les différents laboratoires du domaine réunis au sein de la "cellule d'intervention post-sismique de l'INSU" (1) ont immédiatement échangé informations et analyses afin de décider des actions possibles et nécessaires. Depuis le choc majeur de la région d'Haïti, les réseaux sismiques ont enregistré de nombreuses répliques, certaines approchant la magnitude 6. Ces répliques sont localisées sur ou au voisinage de la section de faille qui a rompu. Leur nombre, et surtout leur magnitude moyenne a considérablement diminué depuis le 12 janvier 2010 et elles ne sont plus enregistrées par les réseaux sismologiques mondiaux. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de déployer un réseau sismologique local qui permettra d'enregistrer et de caractériser l'évolution de ces petits séismes.

Une intervention post sismique à terre n'étant pas encore envisageable du fait des conditions locales, le déploiement de stations sismologiques fond de mer a été décidé, il sera effectué au cours de la campagne Haiti-OBS. Pour cette campagne, une équipe de neuf scientifiques est mobilisée pour installer 21 sismomètres fond de mer (OBS). Six font partie du parc de l'IRD, géré par le laboratoire Géoazur (CNRS/IRD/Université de Nice/UPMC/Observatoire de la côte d'Azur) équipés de capteurs longue période ils ont une autonomie de 3 mois. Les 15 autres appartenant au laboratoire Géosciences Marines (Ifremer) équipés de capteurs courte période ont une autonomie limitée à trois semaines. Ces équipements seront déployés depuis le pont du navire, par des profondeurs de 1000 mètres et plus. Les capteurs, posés sur le fond de la mer, enregistreront en continu les mouvements du sol au large d'Haïti. La mission est donc destinée à enregistrer les répliques du séisme du 12 janvier dernier. Les données scientifiques ainsi recueillies aideront à mieux comprendre les mécanismes à l'origine des tremblements de terre. Le navire est arrivé le 8 février à Port-au-Prince et restera sur la zone 3 à 4 jours.

Le séisme d'Haïti, qui s'est produit le 12 janvier 2010 à 16h56 heure locale, a atteint une magnitude de 7 à 7,3 (Mw) (2) . Il est dû au mouvement décrochant (mouvement horizontal de deux blocs de la croûte terrestre l'un par rapport à l'autre) de la faille Enriquillo-Plantain Garden qui passe à une vingtaine de kilomètres de la capitale Port-au-Prince. La zone de rupture du séisme serait située très près de la capitale. De relativement faible profondeur (entre 10 et 13 km), elle atteint probablement localement la surface. On évalue actuellement la longueur de cette rupture à environ 50 km, et son glissement cosismique de 1 à 2 m. Ces caractéristiques, associées à la proximité de la capitale, expliquent l'ampleur de la catastrophe. Même si cette faille n'avait pas produit de séisme important au cours de ces dernières décennies, elle a probablement été la source des séismes historiques de 1751 et 1770 qui, d'après les écrits d'époque de l'historien Moreau de Saint Méry, auraient tous deux détruit la ville de Port-au-Prince. Longue de 300 km, de direction est-ouest, on peut suivre cette faille depuis le lac d'Enriquillo en République Dominicaine jusqu'à la plaine de Plantain Garden (le "jardin des bananes-plantain"), en Jamaïque. A terre, à travers le sud d'Haïti, elle est longue de 300 km et n'a été affectée ce 12 janvier 2010 que sur une partie relativement petite de sa longueur. La mission actuelle a donc pour objet d'établir un état de la situation de la faille.

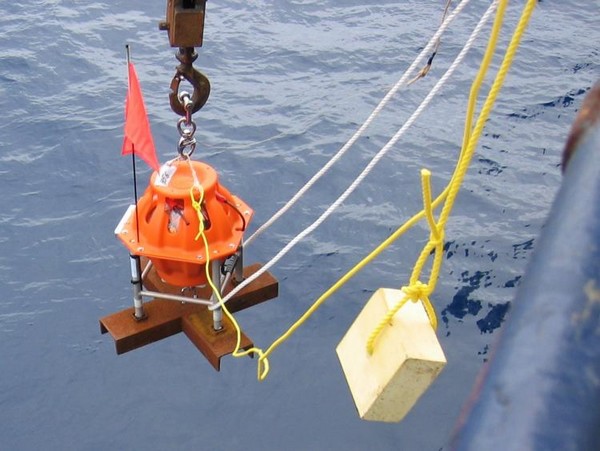

Déploiement d'un MicrOBS (Ifremer).

Notes:

(1) La cellule d'intervention post-sismique est un outil d'aide et de soutien à la communauté scientifique afin de favoriser la coordination des interventions sur le terrain, la collecte et la diffusion des informations, le suivi et l'ajustement des actions à mener au cours de la crise ainsi que la communication avec les tutelles.

(2) échelle de magnitude du moment.