Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

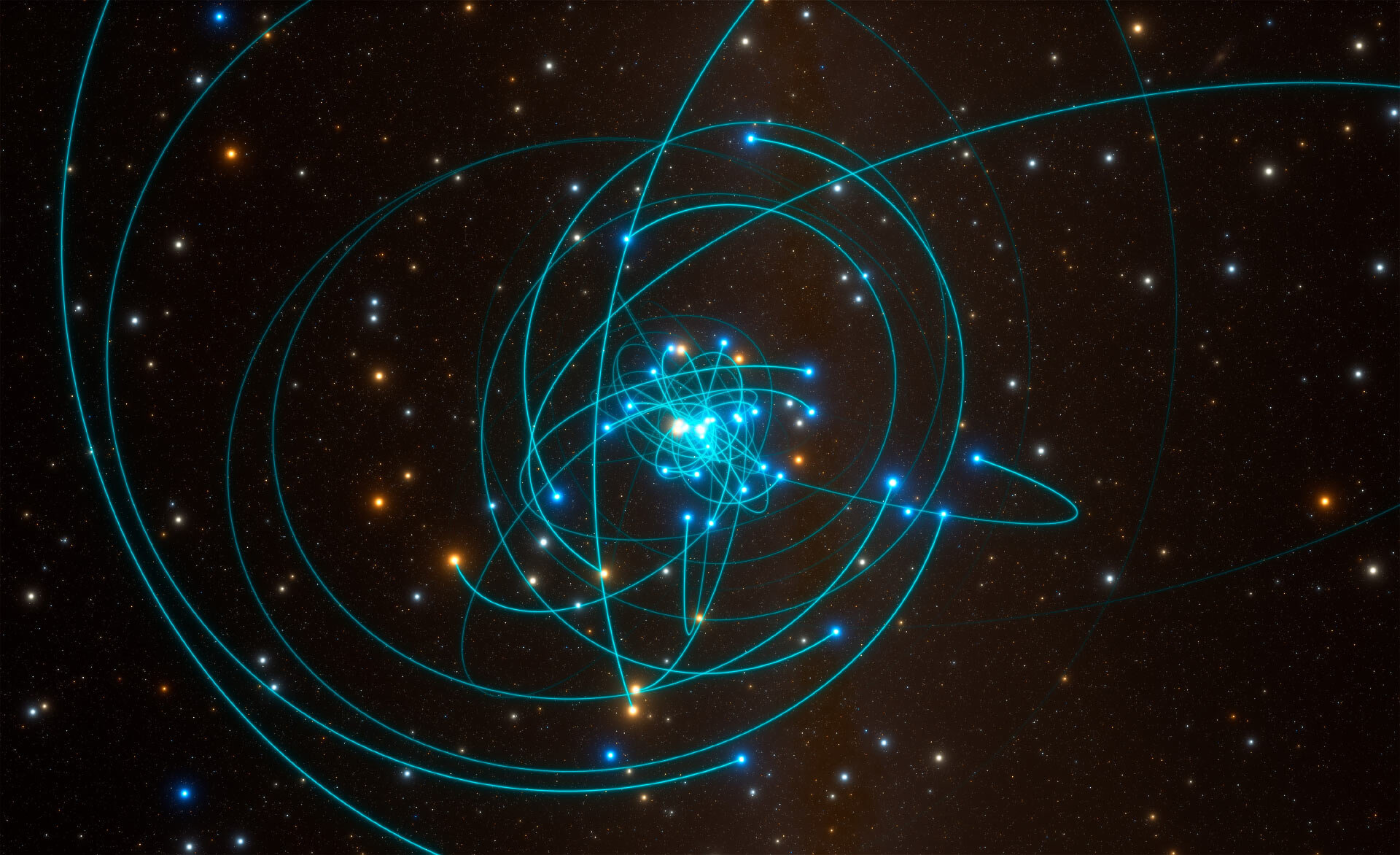

Orbites d'étoiles très proches de Sagittarius A*, le trou noir supermassif au cœur de la Voie Lactée.

Crédit: ESO / L. Calçada / Spaceengine.org

Des chercheurs de l'Université Northwestern ont récemment découvert pourquoi certaines étoiles à proximité de Sagittarius A* (Sgr A*), le trou noir au centre de notre galaxie, arborent un aspect si juvénile: elles ont littéralement absorbé leurs voisines. Dans un espace où la densité d'étoiles atteint des sommets, les collisions stellaires sont monnaie courante. Grâce à des simulations informatiques, l'équipe a pu suivre le destin violent de mille étoiles fictives, révélant des issues variées à ces rencontres brutales.

Au cœur de cette agitation, certaines étoiles perdent de la masse lors de collisions, se transformant en astres de faible masse, tandis que d'autres fusionnent, accumulant suffisamment de matière pour apparaître massives et rajeunies.

Cette découverte, présentée lors du congrès d'avril de l'American Physical Society en Californie, offrent un aperçu des dynamiques complexes régissant le cœur de la Voie Lactée. En explorant les conséquences de ces rencontres stellaires, l'équipe a identifié la distance au trou noir supermassif comme facteur clé du destin d'une étoile. Près de Sgr A*, les étoiles, propulsées à des vitesses vertigineuses peuvent fusionner après une collision, se gorgeant d'hydrogène et affichant une jeunesse trompeuse.

Cette étude apporte également un éclairage sur l'histoire de notre galaxie et sur les processus cosmiques souvent obscurs du fait de la difficulté d'observation directe de ces régions. Par ces simulations, les chercheurs aspirent à comprendre comment le centre galactique s'est constitué, offrant une perspective contrastée avec notre propre environnement stellaire, plus clément.

Ces travaux ont été publiés dans The Astrophysical Journal Letters en mars 2024 et The Astrophysical Journal en septembre 2023, contribuant à notre compréhension des phénomènes extrêmes régissant les noyaux des galaxies.