Aristide Bergès - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

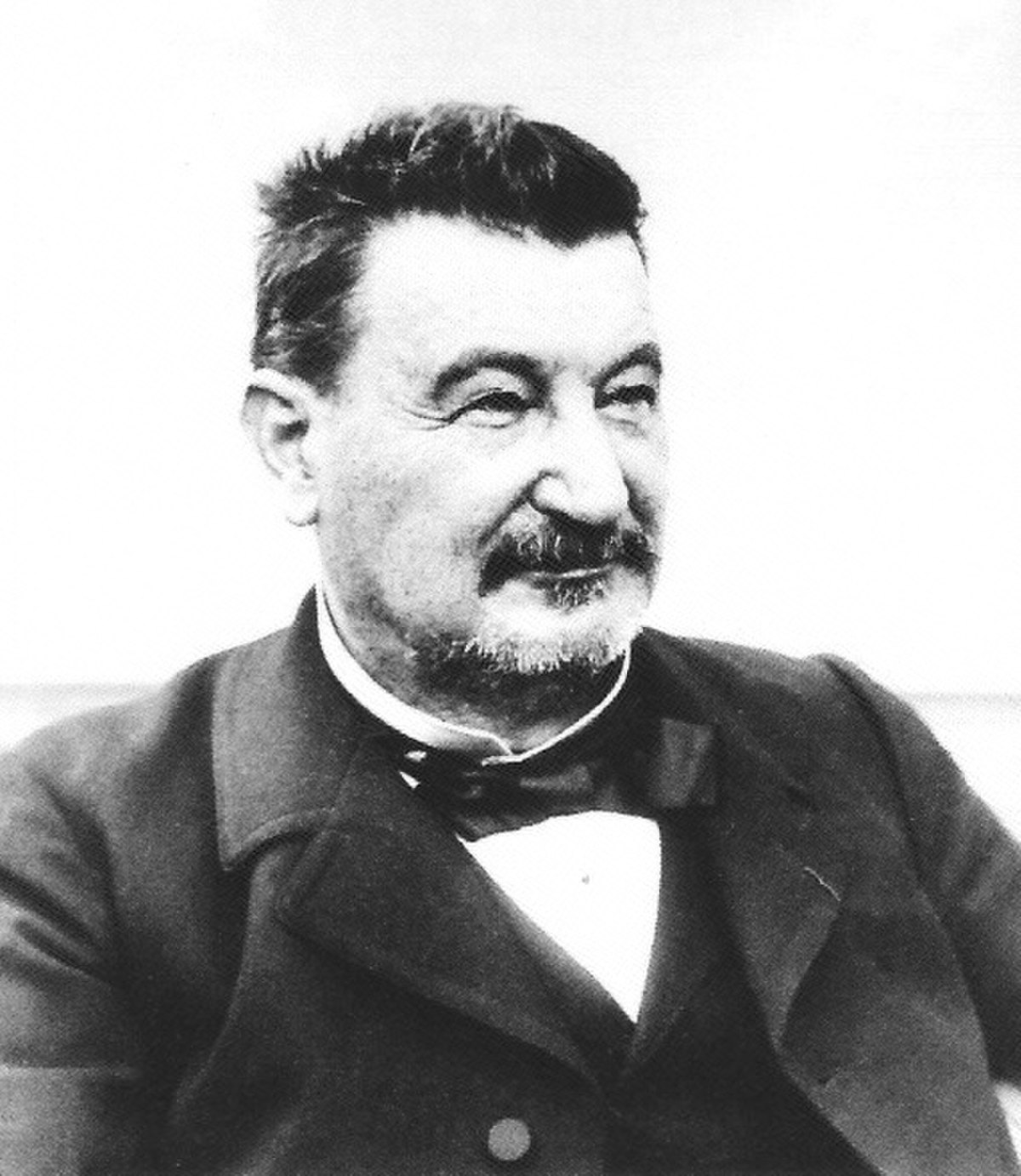

Aristide Bergès, (Lorp 4 septembre 1833 - Villard-Bonnot 28 février 1904), est un industriel papetier et ingénieur hydraulicien français du XIXe siècle.

Biographie

Fils de Pierre Bergès, fabricant de papier à Lorp-Sentaraille (Ariège), lui-même issu d'une famille qui a démarré l'exploitation papetière pendant la Révolution, il est reconnu comme l'un des premiers introducteurs en France de la machine à papier de Louis Nicolas Robert. Sorti de l'École Centrale des Arts et Manufactures (aujourd'hui École centrale Paris) en 1852, Aristide (son nom de baptême et d'état-civil est Laurent), réalise la même année le prototype d'un circuit de râperie de bois qu'il installe à Mazères (Haute-Garonne).

La houille blanche

Bergès est aussi un excellent communicateur : la formule de « houille blanche » développée à Grenoble à partir de 1878 au cours de réunions locales, puis à la foire de Lyon en 1887, est définitivement popularisée lors de l'Exposition universelle de Paris de 1889, où Bergès en fait l'expression populaire pour caractériser la puissance hydraulique sous toutes ses formes :

« Les glaciers des montagnes peuvent, étant exploités en forces motrices, être pour leur région et pour l'État des richesses aussi précieuses que la houille des profondeurs. Lorsqu'on regarde la source des milliers de chevaux ainsi obtenus et leur puissant service, les glaciers ne sont plus des glaciers ; c'est la mine de la houille blanche à laquelle on puise, et combien préférable à l'autre. »

Et il annonce « cinq millions de chevaux pour les Alpes seules ».

Il reçoit à cette occasion un troisième prix international et sera fait chevalier de la Légion d'honneur.

La turbine hydraulique

Dans la mesure où l’on pouvait disposer désormais d’un matériau doté de propriétés physiques améliorées, l’acier, puis des aciers spéciaux, il devenait possible d’utiliser la turbine hydraulique dans des conditions différentes. Avant 1848, avec Uriah Boyden et James Bichens Francis, on avait songé à installer des chutes hautes, à grande puissance et à grand débit. Il semble que les premiers essais aient été faits pour actionner des défibreurs de papèterie qui exigeaient de grandes puissances. Amable Matussière à Domène (1870), Alfred Frédet à Brignoud (1871), J.Horteur à Saint-Rémy-de-Maurienne (1878) furent les précurseurs.

En 1864, Aristide Bergès déposa le brevet d'un défibreur à pression hydraulique qui allait remplacer rapidement l'appareil de Voelter. Il décida de s'installer en Isère dans le Grésivaudan en 1867 en association avec son ancien condisciple, le papetier Amable Matussière. Il y crée pour son compte une usine de pâte à papier avec l'appui financier d'un notable local et de sa famille. Il choisit le site de la gorge (ou combe) de Lancey où coule un ruisseau de faible débit. C'est en raison de ce handicap géographique, qu'il va rechercher la puissance motrice qui lui manque. Il invente ce qu'il appellera plus tard la houille blanche en faisant fonctionner pour la première fois une turbine par la seule force de l'eau (500 ch) obtenue grâce à une chute de 200 m. En 1882, il réussit à passer à 1 200 ch sous 480 m.

À noter

L'un des batiments de l'ENSE3 (École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement) porte le nom de Bergès en honneur du célebre scientifique (anciens batiments de l'école d'hydraulique de Grenoble: ENSHMG).