Dispositif anthropomorphe d'essai - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

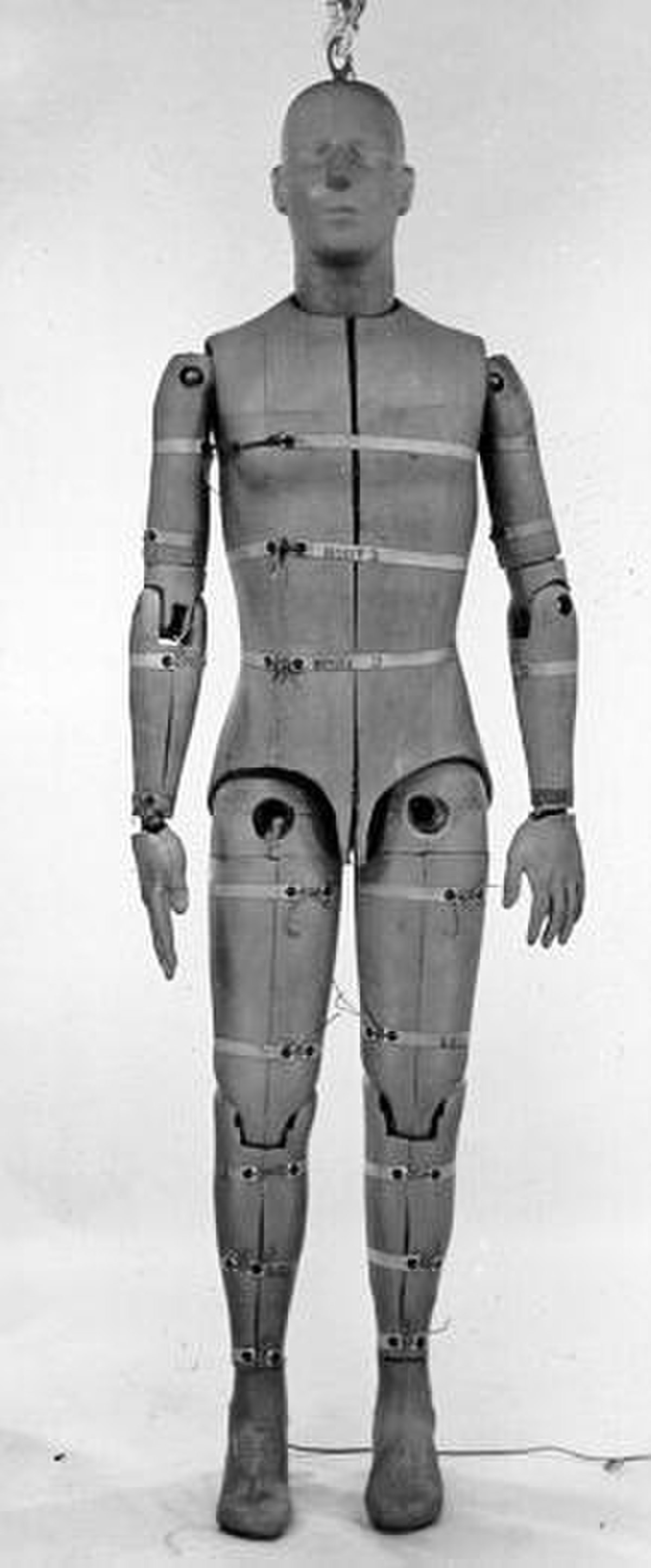

Apparition et évolution des dispositifs anthropomorphes d'essais

Les informations récoltées grâce aux tests avec des cadavres et des animaux avaient déjà été mis à profit afin de créer un simulacre d'être humain, en 1949, quand « Sierra Sam » fut créé par Samuel W. Anderson dans ses laboratoires, afin de tester les sièges éjectables d'avions et les harnais de pilotes. Ces essais comportaient des accélérations jusqu'à 100 g, dépassant les capacités d'endurance des volontaires humains. Au début des années 1950, Alderson et Grumman créèrent un mannequin qui fut utilisé pour réaliser des essais de chocs tant dans des avions que dans des véhicules automobiles.

Anderson poursuivit ses travaux pour produire ce qu'on appelle les séries VIP-50, créées spécialement pour General Motors et Ford, mais qui furent également adoptées par l'Institut américain des normes et de la technologie. Sierra produisit ensuite un mannequin concurrent, « Sierra Stan », mais GM, qui avait décidé de poursuivre le développement d'un modèle performant ne trouva aucun des deux modèles satisfaisant. L'entreprise décida donc de combiner les meilleurs éléments de chacun de ces deux modèles, et en 1971, Hybrid I était né. Hybrid I représentait ce qu'on appelle le mannequin mâle du « 50e percentile », ce qui signifie qu'il est modelé d'après les proportions, la taille et le poids d'un adulte mâle moyen. Sierra Sam était un mannequin mâle du « 95e percentile », c'est-à-dire qu'il était plus grand et plus lourd que 95 % de la population mâle adulte.

Depuis lors, un travail considérable a été effectué afin de créer des mannequins de plus en plus sophistiqués. Hybrid II fut introduit en 1972, avec des améliorations de modélisation significatives au niveau des épaules, de la colonne vertébrale, et des genoux, ainsi qu'une documentation plus rigoureuse.

Bien que leur arrivée présentait une grande avancée par rapport aux cadavres, surtout en termes de standardisation des essais, Hybrid I et Hybrid II étaient encore très grossiers, et leur usage était limité au développement des ceintures de sécurité. Un autre mannequin était nécessaire, qui permettrait aux chercheurs d'explorer des stratégies de réduction des risques traumatiques.

Essais avec des animaux

Vers le milieu des années 1950, la majorité des informations que pouvaient fournir les essais avec des cadavres avaient été récoltées. Il était également nécessaire de récolter des données sur la survivabilité, recherches pour lesquelles les cadavres étaient par définition inadéquats. Étant donné également le manque de cadavre, ces besoins forcèrent les chercheurs à trouver d'autres modèles.

Un objectif important de la recherche qui ne pouvait pas être effectuée avec des cadavres ou des volontaires était le moyen de réduire les blessures causées par l'empalement du conducteur sur la colonne de direction. En 1964, plus d'un million de décès étaient attribué à un impact avec le volant, formant un taux significatif du nombre total de victimes de la route. L'introduction par General Motors d'une colonne de direction compressible au début des années 1960 réduit ce risque de 50 %. Les animaux les plus utilisés pour ces tests étaient les cochons, principalement pour leur structure interne similaire à celle de l'homme. Les cochons peuvent également être placés dans un véhicule de manière proche à celle de l'être humain assis.

La capacité de tenir assis et droit était un critère important de sélection des animaux de test, afin qu'un autre traumatisme courant sur les êtres humains, la décapitation puisse être étudié. De même, il était important de déterminer jusqu'à quel point l'habitacle du véhicule devait être modifié, afin d'assurer des chances maximales de survie. Par exemple, un revêtement sur le tableau de bord qui serait trop rigide, ou trop souple, ne réduirait pas de manière significative les blessures à la tête, par rapport à un tableau de bord sans revêtement. De même, bien d'indispensable au maniement du véhicule, les leviers et boutons garnissant le tableau de bord devaient être conçus de façon à réduire les risques de blessures.

Alors que les tests utilisant les cadavres avaient rencontré un peu de réticences, essentiellement de la part des autorités religieuses, ils étaient acceptés, car les morts étant morts, ils ne ressentaient aucune peine et leur traitement quelque peu inapproprié se justifiait par les vies sauvées. Les tests sur les animaux, par contre, éveillèrent bien plus de passions. Les défenseurs des animaux entreprirent des virulentes protestations et alors que les chercheurs soutenaient ces tests pour leur données fiables et facilement utilisables, il existait néanmoins une forte opposition et un malaise éthique à ce propos.

Bien que les résultats produits par des tests animaux étaient encore plus facilement obtenus que ceux avec les cadavres, les différences fondamentales entre animaux et êtres humains, ainsi que la grande difficulté d'utiliser des capteurs internes ont limité leur utilité. Les tests avec des animaux ne sont plus pratiqués par les grands fabricants automobiles depuis le début des années 1990.