Influence littéraire d'Edgar Allan Poe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Littérature française

En France, où il est communément connu sous le nom d'« Edgar Poe », les premiers contes traduits sont William Wilson, édité par Pierre Gustave Brunet dans La Quotidienne les 3 et 4 décembre 1844, La Lettre volée, parue anonymement dans Le Magasin pittoresque et dans L'Écho de la presse en juin 1845, et Le Scarabée d'or, publié dans La Revue britannique par Amédée Pichot en novembre 1845.

Le 11 juin 1846, Pierre Gustave Brunet publie dans La Quotidienne une adaptation de Double assassinat dans la rue Morgue, donnée comme une production originale, sous le titre de l'Orang-Outang. Le 12 octobre, Le Commerce fait paraître une traduction intégrale du conte, œuvre d'« Old Nick», nom de plume de Paul Émile Daurand Forgues (1813-1883), déjà traducteur d'Une Descente dans le Maelstrom pour La Revue britannique, en septembre 1846. Un troisième journal, La Presse, accuse Forgues d'avoir plagié le texte de La Quotidienne. Pour se défendre, Forgues explique que l'histoire n'est pas un plagiat, mais la traduction des « contes d'E. Poe, littérateur américain ». Il fait paraître, le 15 octobre, une étude consacrée à Poe dans la Revue des Deux Mondes. Quand La Presse prétend rejeter l'explication de Forgues, celui-ci réplique par un procès en diffamation, au cours duquel il ne cesse d'affirmer : « Avez-vous lu Edgar Poe ? Lisez Edgar Poe. » La notoriété de ce procès fait bientôt connaître le nom de Poe à travers Paris, attirant l'attention de nombreux poètes et écrivains. Ainsi, Gérard de Nerval cite Edgar Poe, orthographié « Edgard Poë », dans Les Nuits d'octobre, en 1852.

Plus significativement, Charles Baudelaire traduit une grande partie des contes de Poe et plusieurs de ses poèmes. Cette traduction de grand style crée une vogue autour de Poe parmi l'avant-garde littéraire française, tandis qu'il est alors ignoré dans son pays natal. Par ailleurs, dans une ébauche des Fleurs du mal, Baudelaire met Poe dans la liste d'auteurs qu'il a imités, et certains critiques ont avancé l'idée que Poe aurait exercé une influence prépondérante sur la poésie baudelairienne. Ce dernier trouve également en Poe un exemple de ce qu'il regarde comme les éléments destructeurs de la société bourgeoise. Poe lui-même était un critique de la démocratie et du capitalisme (dans son conte Mellonta Tauta, Poe écrit : « la démocratie est une forme de gouvernement réellement admirable… pour les chiens »), et l'image de tragique pauvreté et de misère qu'offre la biographie de Poe semble, pour Baudelaire, l'ultime exemple de la capacité de la bourgeoisie à détruire le génie et l'originalité.

Jules Verne publie en 1864 dans le Musée des familles, un article intitulé « Edgar Poe et ses œuvres », il est parmi les rares critiques à déceler l'importance des Histoires extraordinaires dans la littérature mondiale. Même si l'auteur des Voyages extraordinaires reproche à son modèle ses invraisemblances scientifiques, il le suit volontiers sur les chemins du mystère.

Sollicité par Baudelaire pour écrire un article critique sur Poe à l'occasion de l'édition des Histoires grotesques et sérieuses, Hippolyte Taine lui répond le 30 mars 1865 : « J'admire beaucoup Poë: c'est le type germanique anglais à profondes intuitions, avec la plus étonnante surexcitation nerveuse. Il n'a pas beaucoup de cordes, mais les trois ou quatre qu'il a vibrent d'une façon terrible et sublime. Il approche de Heine ; seulement tout chez lui est poussé au noir, l'alcool a fait son office. Mais quelle délicatesse et quelle justesse dans l'analyse! »

De même, Jules Barbey d'Aurevilly, qu'une amitié lie à Baudelaire depuis 1853, juge comme lui Poe « aristocrate » et « né pour être poète » mais aussi « américain quoi qu'il fasse », considérant que, s'il a de prodigieuses capacités d'analyse, il les gâche « en chaussant l'appareil de la technologie » et en détruisant le merveilleux contenu dans ses contes par des explications rationnelles.

En 1897, Jules Verne publie Le Sphinx des glaces, qui fait suite au roman Les Aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe , publié en 1838. L'action, qui débute aux îles Kerguelen, se poursuit au sein du continent antarctique. Si Jules Verne propose une fin rationnelle à la fin du récit (là où celle de Poe était fantastique, voire mystique), l'auteur français ne cache pas son admiration pour l'auteur américain.

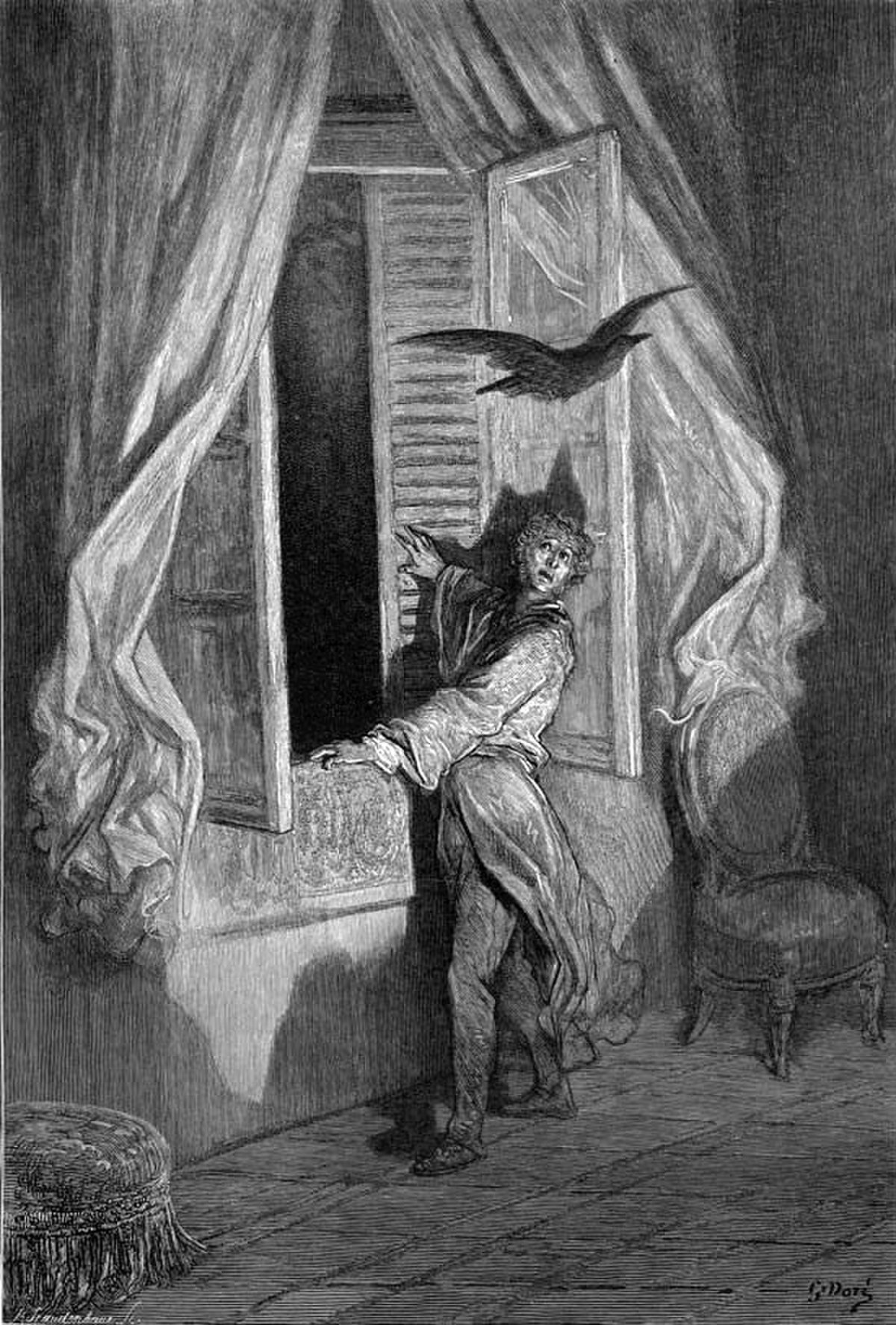

Les artistes symbolistes ont été également voué un véritable culte à Poe. Stéphane Mallarmé a traduit une grande partie de ses poèmes, accompagnés d'illustrations d'Édouard Manet et lui a dédicacé plusieurs poèmes. Il a également écrit Le Tombeau d'Edgar Poe à l'occasion de l'érection d'un monument en l'honneur du poète américain à Baltimore, en 1875 ; ce poème a été édité à Baltimore en 1877. Parmi les principaux admirateurs de Poe, on peut, de même, citer Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, dont les contes doivent beaucoup à Poe, Paul Valéry et Marcel Proust. Gustave Doré a également illustré des textes de Poe, comme Le Corbeau.

Les surréalistes ont eux aussi exprimé un grand intérêt pour l'œuvre de Poe. André Breton l'a ainsi intégré dans son Anthologie de l'humour noir, affirmant qu'il « est surréaliste dans l'aventure ».