Isidore de Séville - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Saint Jacques le Majeur

Selon Isidore, l’apôtre Jacques le Majeur parcourut jusqu’aux confins de la Terre. Dans le De Ortu et Obitu Sanctorum Patrum (La naissance et la mort des saints Pères), il écrit : « Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean [...] prêcha l'Évangile en Hispanie, dans les régions occidentales, et diffusa la lumière de sa prédication aux confins de la Terre. Il succomba sous le coup de l'épée du tétrarque Hérode. Il fut enseveli à Achaia Marmarica… »

Il reprend dans cet ouvrage les affirmations du De Sanctis Prophetis, parvenu à Isidore de Séville vraisemblablement à l'époque de la présence byzantine dans le voisinage des provinces wisigothes voisines de celle où vit Isidore. C'est à cette époque (vers 650) que commence à circuler une traduction latine des catalogues apostoliques grecs qui présente comme particularité remarquable de faire prêcher à Jacques l'Evangile « en Espagne et dans les régions de l'Occident» (au lieu de Jérusalem). Comme lieu de sépulture, le texte latin nomme uniquement la Marmarique.

L'ouvrage le plus ancien qui contienne ce texte est le Brevarium apostolarum, « l’abrégé » ou « bréviaire des Apôtres. »

Son œuvre

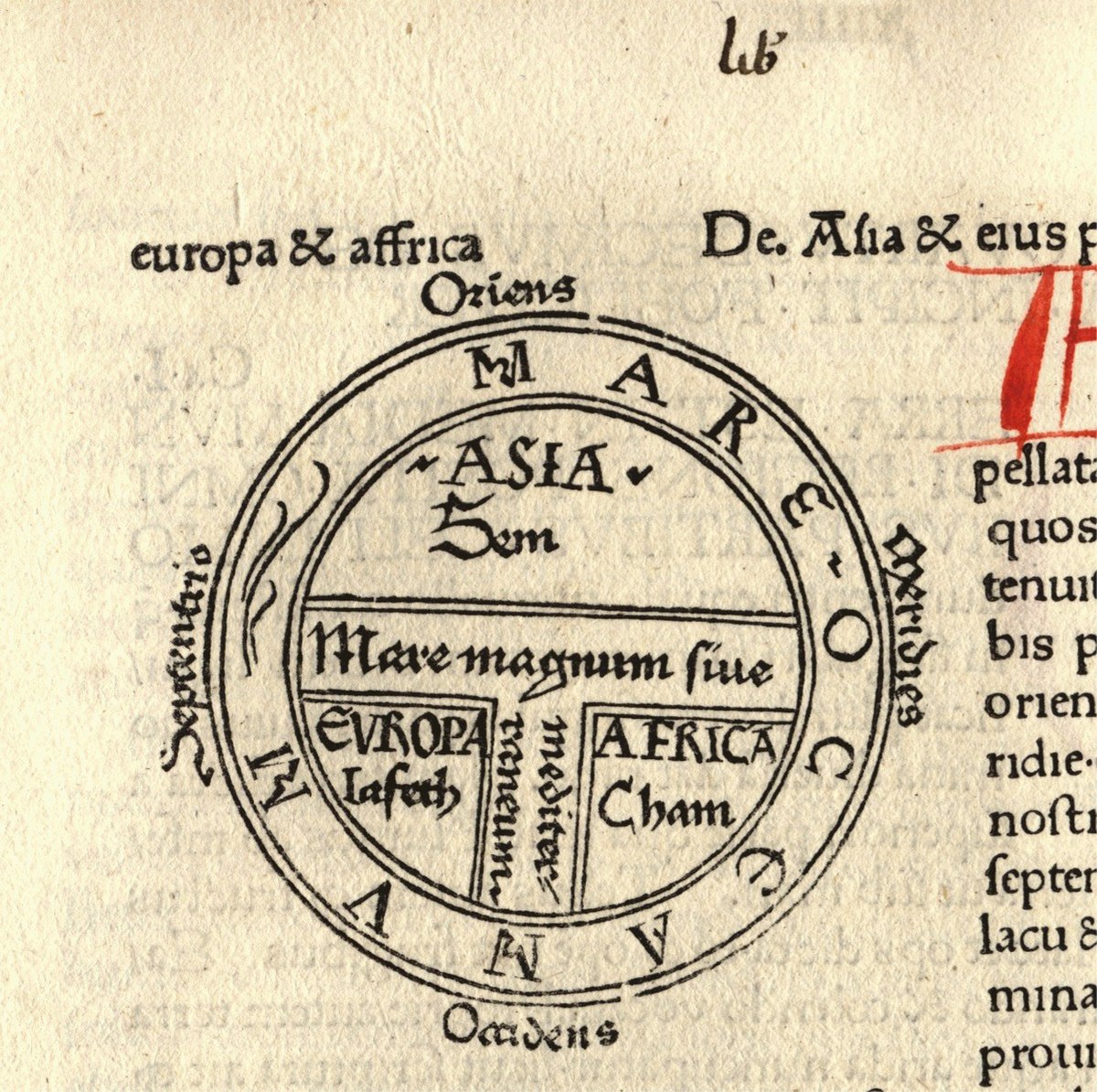

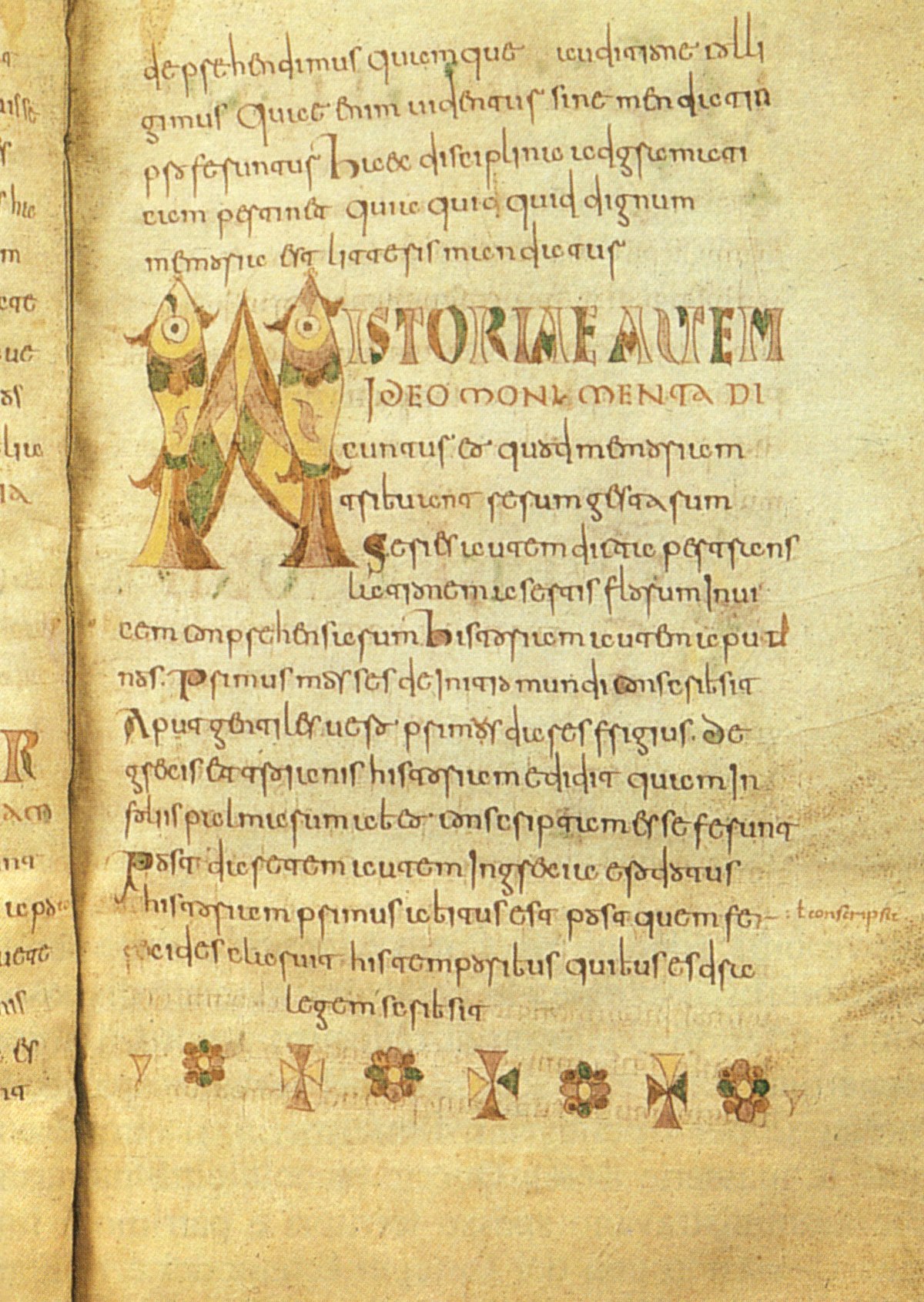

Son œuvre majeure est Étymologies (Etymologiæ) constituée de vingt livres, qui propose une analyse étymologique des mots divisée en 448 chapitres. Par cette œuvre, il essaie de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de disparition. Son livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470 et 1530, illustration d'une popularité continue jusqu'à la Renaissance. Sa méthode étymologique est un peu déconcertante : il explique un mot par des termes phonétiquement proches (Rex a recte agendo - on appelle « roi » celui qui agit droitement). La plupart de ces étymologies, dont se sont moqués bien des savants depuis la Renaissance, veulent imprimer les mots facilement dans l'esprit du lecteur. Il contribue à la survivance durant le Moyen Âge de nombreuses œuvres antiques par sa technique de citation. C'est l'organisation particulière de ce livre qui lui vaudra d'être saint patron des informaticiens.

Il joue un rôle considérable dans la constitution du bestiaire médiéval, notamment par le livre XI des Étymologies : De homine et portentis (L'homme et les monstres).

Parmi ses autres travaux, citons, dans le domaine de l'histoire : sa Chronique (une histoire universelle, qui reprend la Chronique de saint Jérôme), et son Histoire des Goths (De origine Getarum…), dans le domaine de la lexicologie : De differentiis verborum et Synonyma. Il est également l'auteur de traités théologiques et d'une règle monacale (Regula monachorum). Beaucoup d'autres traités pourraient venir compléter cette liste ; les plus importants sont le De natura rerum, traité d'astrologie (entre autres) composé à la demande du roi Sisebut et le Liber numerorum (théorie des nombres, inspirée principalement de saint Augustin).

Canonisation

Isidore meurt à Séville le 4 avril 636 ; en 653, le VIIIe concile de Tolède, convoqué par Receswinthe, le nomme doctor egregius (docteur éminent).

Al-Mu`tadid, roi de la taifa de Séville, respectueux de la foi chrétienne, autorise Ferdinand Ier de Castille, le Grand à transférer les restes d'Isidore à León. Les évêques léonais et asturiens, Alvito et Ordoño, s'occupent du transfert dans l'église San Juan de León, rebaptisée basilique de San Isidoro de León.

Il est canonisé en 1598 et déclaré docteur de l'Église en 1722. Il est fêté le 4 avril.

À cause de la structure des Étymologies, qui rappelle celle de certaines bases de données nommées les tries, et préfigure les inventions futures du classement alphabétique, puis de la notion d'index, Isidore de Séville a été proposé, en 2001, comme saint patron des informaticiens, des utilisateurs de l'informatique, de l'Internet et des internautes.