Prieuré de Saint-Arnoult - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

Une ossature à bois courts

La façade du prieuré, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est l'expression de l'évolution de l'art de la charpenterie au cours de l'histoire. La partie la plus ancienne, le corps de logis, utilise une technique d'assemblage à bois courts. Elle présente deux niveaux d'encorbellement sur sommiers et un comble à surcroît. Les colombes se succèdent suivant le rythme du « tant plein que vide » caractéristique de l'époque. L'utilisation du chêne à cœur et la puissance de l'ossature révèlent, qu'au sortir de la guerre de Cent Ans, le bois d'œuvre abonde et sa qualité est maximum. Le hourdis est en torchis protégé par un enduit de chaux aérienne. Grâce à une exposition à l'est de la façade et au surplomb important des encorbellements, les sculptures présentes sur les sablières et les entretoises, se trouvant à l'abri des eaux de ruissellement sont dans un excellent état de conservation.

Les deux appentis sont des adjonctions de la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, en Picardie, la technique de construction en pan de bois évolue vers une économie de moyens caractéristique de la marque paysanne, lisible sur ces ajouts. Le pan de bois n'est plus destiné à être montré et est protégé par l'enduit qui le cache. En observant le corps de logis, on remarque qu'il a été amputé d'un certain nombre de travées : la bâtisse originelle devait se prolonger de quelques travées vers la droite.

Un décor symbolique

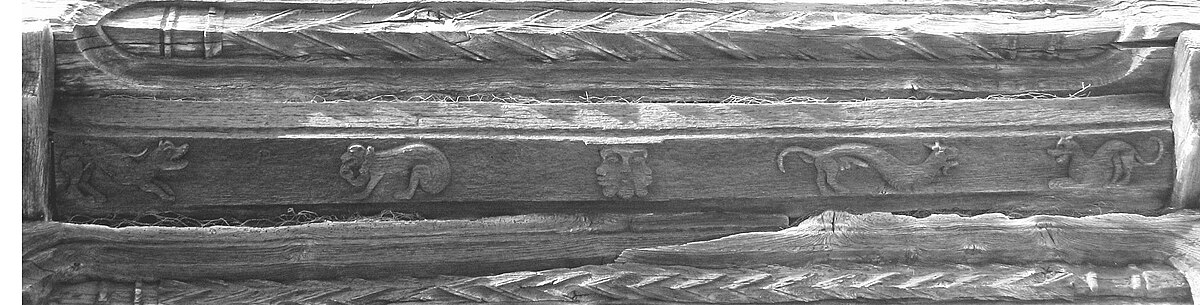

Les éléments du décor appartiennent au vocabulaire symbolique du Moyen Âge et sont empruntés au règne animal, végétal et humain. Roses,coquilles, chêne, paons, poissons,serpents et dragons alternent avec des personnages à visage humain à côté d'autres animaux tels un singe et des chiens. Les abouts des sommiers portent encore des traces de visages fort érodés mais dont on distingue encore les coiffes. Sur une des poutres, une alternance de roses sculptées en positif et en négatif, et de coquilles offrant une face convexe et une face concave, attire l'attention : ce type de décor est fréquent sur les monuments des itinéraires menant vers Compostelle.

| Les feuilles du rosier conservent encore le détail de leurs veines. |