Rosier - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Rosa | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification de Cronquist | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Sous-classe | Rosidae | ||||||||

| Ordre | Rosales | ||||||||

| Famille | Rosaceae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Rosa L., 1753 | |||||||||

| Classification APG III | |||||||||

| Ordre | Rosales | ||||||||

| Famille | Rosaceae | ||||||||

| Sous-famille | Rosoideae | ||||||||

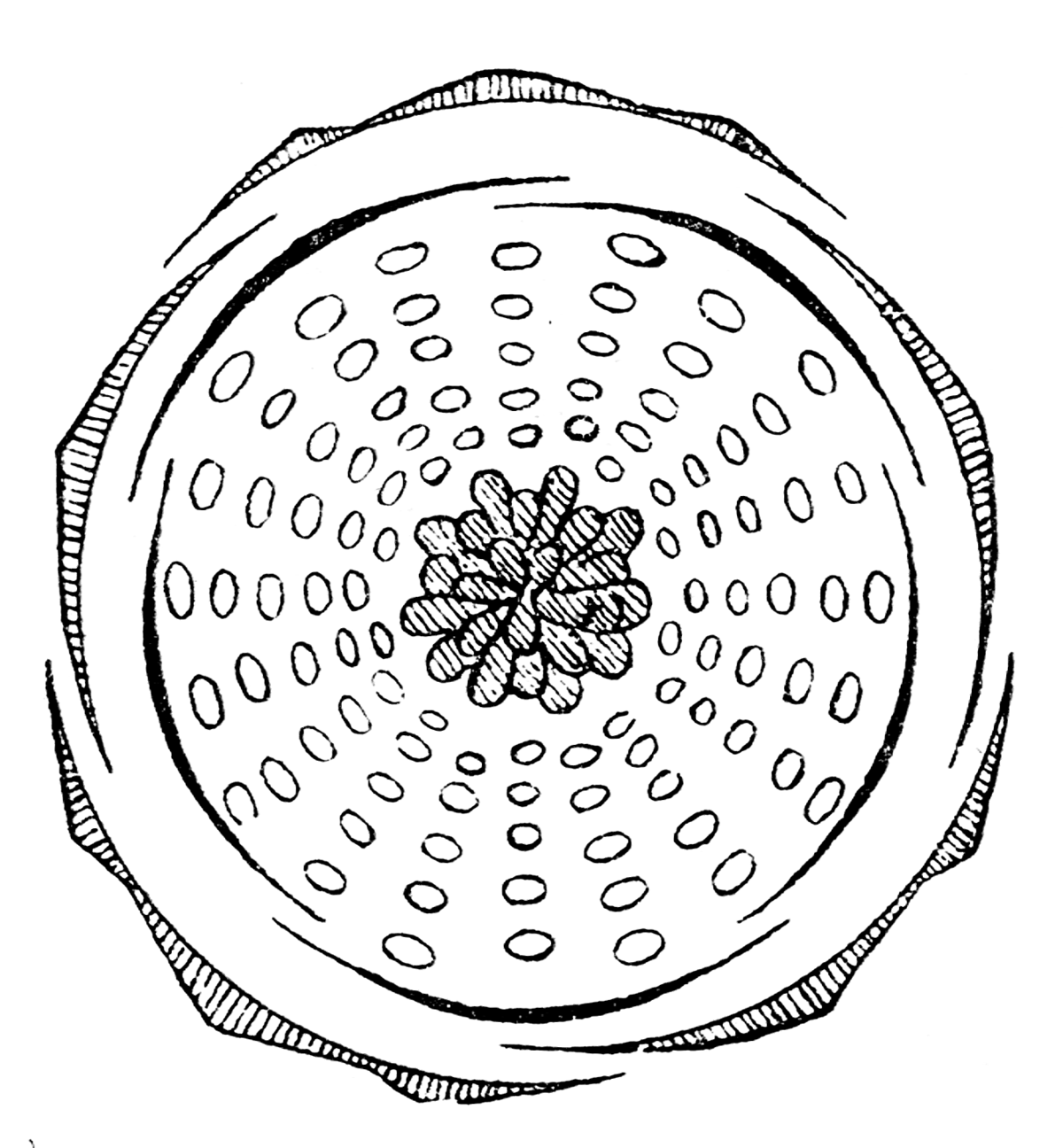

Fleur d'églantier | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Les rosiers, ou églantiers, forment un genre de plantes, le genre Rosa de la famille des Rosaceae, originaires des régions tempérées et subtropicales de l'hémisphère nord. Ce sont des arbustes et arbrisseaux sarmenteux et épineux. Suivant les avis souvent divers des botanistes, le genre Rosa comprend de 100 à 200 espèces qui s'hybrident facilement entre elles.

Plusieurs espèces et de nombreux cultivars, issus de mutations ou de croisements, sont cultivés comme plantes ornementales pour leurs fleurs, les roses. Celles-ci constituent la plus importante catégorie des fleurs coupées, vendues chez les fleuristes, mais les rosiers sont aussi cultivés pour la production d'essence de parfumerie.

Aspects botaniques

Caractéristiques générales

Les plantes du genre Rosa sont des arbustes ou de petits arbrisseaux épineux au port dressé, grimpant et parfois rampant, atteignant en général deux à cinq mètres de haut. Rosa ×odorata nothovar. gigantea peut toutefois atteindre 15 mètres de haut dans son aire d'origine (Birmanie) et 10 mètres en culture en climat tempéré, tandis que des espèces naines, telle Rosa minutifolia ne dépassent pas les 75 cm de haut.

Tiges

Elles forment des tiges aériennes arquées, portant des aiguillons (ainsi que parfois les pétioles des feuilles). Ces aiguillons sont des excroissances de l'épiderme et finissent par tomber sur les tiges les plus âgées. La souche émet chaque année de nouvelles tiges. Certaines espèces sont très drageonnantes, telle Rosa rugosa, qui tend à former de véritables fourrés.

Feuilles

Les feuilles sont alternes, caduques (parfois persistantes), composées imparipennées (avec une foliole terminale), présentant le plus souvent de cinq à sept folioles au limbe elliptique acuminé, au bord denté. Elles sont munies de stipules à la base du pétiole. Ces stipules sont des appendices foliacés qui sont le plus souvent « adnés », c'est-à-dire adhèrent au pétiole sur leur longueur, et parfois libres, rarement absents. Leur forme est variable selon les espèces : entière, dentée, pectinée ou lobée.

Fleurs

Les fleurs à la corolle de couleur voyante, rose, rouge, jaune mais aussi blanche, sont groupées en corymbes de quelques fleurs, parfois réduites à une fleur isolée. Le réceptacle floral prend la forme d'un hypanthe, espèce d'urne qui contient les carpelles, dont les styles émergent par l'ouverture centrale resserrée, et porte à son sommet les autres pièces florales. Ce sont des fleurs simples, actinomorphes, en général de symétrie pentamère :

Le calice dialysépale est composé de cinq pièces de couleur verte. Les sépales peuvent être simples ou de forme plus complexe, lobés latéralement ;

La corolle dialypétale, à symétrie radiale, comprend en règle générale cinq pétales réguliers, caducs, à onglet étroit et au limbe étalé souvent échancré en forme de cœur. Rosa sericea et Rosa omeiensis, deux espèces chinoises apparentées, qui n'ont que quatre sépales et quatre pétales constituent une exception. La corolle peut être « double » ou « pleine » par transformation d'étamines en pétales, du fait de mutations spontanées, conservée par sélection dans les formes cultivées ;

L'androcée est composé de très nombreuses étamines disposées en verticilles concentriques, généralement en nombre multiple des celui des pétales (x 5) ;

Le gynécée est formé de pistils séparés (polycarpe) et comprend de nombreux carpelles uniovulaires et libres (apocarpique). Les carpelles sont couverts de poils et portent un long style qui se termine par des stigmates ouverts au niveau des étamines au centre de la fleur. Les styles sont libres, sauf chez les espèces de la section des Synstyleae dont les styles sont soudés en une colonne qui émerge de façon proéminente au centre de la fleur. Chaque carpelle contient un unique ovule anatrope pendant. Les nectaires attirent les insectes et favorisent la pollinisation, principalement entomophile.

Fruits

À maturité, ce réceptacle se transforme en un faux-fruit charnu, le cynorrhodon, souvent surmonté par les sépales desséchés. Celui-ci est arrondi, ovale ou piriforme, en général de couleur rouge ou rouge orangé, mais peut parfois être plus sombre, pourpre foncé à noir, comme par exemple chez Rosa pimpinellifolia. Il contient de nombreux akènes, fruits secs indéhiscents contenant une seule graine issus de la transformation des carpelles. Chez de nombreuses espèces, en particulier Rosa canina (l'églantier) et Rosa rugosa (le rosier rugueux), les cynorrhodons sont très riches en vitamine C, dont ils sont l'une des sources végétales parmi les plus riches. Ces fruits sont consommés par les oiseaux frugivores tels que les grives et les jaseurs, qui contribuent ainsi à la dispersion des graines. Certains oiseaux granivore, comme les pinsons, consomment aussi les graines.

La principale modification observée chez les rosiers cultivés est la multiplication des pétales, qui sont en fait des étamines transformées.

Biologie

Les rosiers sont des plantes ligneuses pérennes qui peuvent survivre facilement plusieurs dizaines d'années, même si en culture il est fréquent de devoir les renouveler au bout d'une quinzaine d'année. Cependant, l'églantier de Hildesheim (Allemagne) passe pour être le plus vieux rosier du monde. Cet églantier qui a survécu aux bombardements de 1945 aurait plus de 700 ans (400 ans attestés par les chroniques), mais son âge réel n'est pas connu avec certitude.

Origine et distribution

Les plantes du genre Rosa sont originaires des régions tempérées et subtropicales de tout l'hémisphère nord. On les trouve aussi bien dans le nouveau monde que dans l'ancien, où l'on peut distinguer deux grandes aires de répartition, l'Europe et le bassin méditerranéen d'une part, l'Extrême-Orient d'autre part. La zone de plus grande biodiversité pour ce genre est la Chine où se trouvent 95 espèces dont 65 endémiques. L'espèce la plus nordique est Rosa acicularis que l'on trouve notamment dans la forêt boréale et dont l'aire de répartition atteint le cercle polaire.

Ces plantes sont apparues il y a une quarantaine de millions d'années (Oligocène) ce qui est attesté par la présence de fossiles d’une espèce proche de Rosa nutkana trouvés dans l’Oregon (États-Unis).

La répartition des différentes sections du genre Rosa n'est pas homogène. Celle qui a la plus vaste distribution est la section des Cinnamomeae : elle est présente dans les trois continents (Asie, Europe, Amérique) sauf dans l'extrême ouest de l'Europe. C'est aussi celle qui présente la plus grande variabilité et à ce titre a probablement eu un rôle central dans l'évolution du genre.

Les espèces les plus anciennes seraient Rosa beggeriana, Rosa berberifolia (Rosa simplicifolia, jaune d'or) et Rosa spinossissima. C'est de Rosa beggeriana qu'auraient dérivé Rosa canina, Rosa acicularis et sa variété fille Rosa alpina qui sont elles-mêmes très anciennes. Rosa beggeriana et Rosa berberifolia cohabitent toujours dans le Xinjiang en Chine.

Les espèces indigènes d'Europe sont, dans l'état actuel de nos connaissances, Rosa canina, Rosa rubiginosa, Rosa villosa, Rosa arvensis et Rosa pimpinellifolia ‘spinosissima’.

Les espèces les plus récentes, les plus évoluées avec leurs styles soudés en colonne, sont celles de la section des Synstylae. Toutefois, d'un point de vue phylogénétique, cette section, dont la distribution se caractérise par des aires disjointes en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, pourrait regrouper artificiellement des formes spécialisées d'autres sections.

Notes sur la génétique de quelques espèces du genre Rosa

Comme chez toutes les plantes de la sous-famille des Rosoideae, le nombre chromosomique de base est 7, cependant le niveau de ploïdie varie de 2n = 2x = 14 à 2n = 8x = 56.

Parmi les diploïdes (14 chromosomes) on trouve Rosa arvensis, Rosa banksiae, Rosa blanda, Rosa bracteata, Rosa brunonii, Rosa chinensis, Rosa filipes, Rosa foliolosa, Rosa hugonis, Rosa laevigata, Rosa moschata, Rosa multiflora, Rosa nitida, Rosa odorata, Rosa palustris, Rosa roxburghii, Rosa rugosa, Rosa setigera, Rosa wichuraiana, Rosa woodsii, Rosa xanthina, ainsi que les espèces de la section des Synstylae.

Parmi les polyploïdes,

- sont triploïdes (21 chromosomes), certains hybrides de rosiers musqués et le rosier de Bourbon original ;

- sont tétraploïdes (28 chromosomes) : Rosa arkansana, Rosa carolina, Rosa centifolia, Rosa damascena, Rosa davidii, Rosa foetida, Rosa gallica, Rosa kordesii, Rosa laxa, Rosa pomifera, Rosa rubrifolia, Rosa spinosissima, Rosa suffulta, Rosa virginiana ;

- sont pentaploïdes (35 chromosomes) : la plupart des espèces de la section des Caninae (Rosa agrestis, Rosa canina, Rosa elliptica, Rosa micrantha, Rosa montana, Rosa rubiginosa, Rosa sicula, Rosa tomentosa), mais certaines sont hexaploïdes ;

- sont hexaploïdes (42 chromosomes) : Rosa alba, Rosa nutkana.

Chez certaines espèces complexes, on trouve différents niveaux de ploïdie :

- 14, 28, 42 ou 56 (octoploïde) chromosomes chez Rosa acicularis,

- 14 ou 28 chromosomes chez Rosa californica et Rosa cinnamomea.

- 28 ou 42 chromosomes chez Rosa moyesii,

- 35 ou 42 chromosomes chez Rosa eglanteria.

Chez les Caninae, la méiose est particulière, car le pollen, quel que soit le niveau de ploïdie du parent donneur, ne transmet que sept chromosomes, ce qui donne à la descendance une ressemblance avec la plante-mère, celle-ci étant d'autant plus grande que le niveau de ploïdie est élevé. On assiste ainsi à la constitution, non loin du pied-mère d'une « micro population » d'apparence assez homogène.

Taxonomie du genre Rosa

Le genre Rosa appartient à la sous-famille des Rosoïdeae et à la tribu des Roseae, dont il est l'unique genre. Les plantes les plus proches appartiennent aux tribus des Potentilleae, des Ulmarieae et des Sanguisorbeae. On peut citer notamment le genre Rubus composé aussi d'arbrisseaux épineux.

Synonymes de Rosa

Le genre Rosa fut décrit pour la première fois par Linné dans son Species Plantarum, tome 1, page 491, publié à Stockholm le 1er mai 1753. L'espèce type décrite est Rosa cinnamomea L. S'agissant de la première référence publiée pour ce nom générique, elle est conservée pour toutes les dénominations postérieures. Ci-après la liste chronologique des synonymes de Rosa, avec les références de leur publication :

- Rhodophora Neck., Elem. ii. 91. 1790.

- Hulthemia Dum., Not. Nov. Gen. Hulth. 13. 1824.

- Lowea Lindl., Bot. Reg. t. 1261. 1829.

- Hultenia Rchb., Handb. 243. 1837. (= Hulthemia Dum.)

- Rhodopsis Rchb., Deut. Bot. Herb.-Buch, 168. 1841.

- Saintpierrea Germ. de St. Pierre, Journ. des Roses (Paris) 2, 39. 1878.

- Ernestella Germ. de St. Pierre, Journ. des Roses (Paris) 2, 39. 1878.

- Hesperhodos Cockerell, Nature 90, 571. 1913.

- Platyrhodon (Decne. ex Hurst) Houst., Z. Indukt. Abstammungs- Vererbungsl. 1927(Suppl.2), 902. 1928.

- ×Hulthemosa Juz., Fl. URSS, ed. Komarov, x. 507, 638. 1941. [= Rosa × Hulthemia]

- Juzepczukia Chrshan., Rep. Acad. Sci. Ukraine, 1948. No. 3, 24 (1948); Chrshan. Monogr. Stud. Gen.Rosa Eur. USSR, 478. 1958.

Classification botanique des espèces

Le genre Rosa est divisé en quatre sous-genres inégaux, dont trois ne comprennent qu'une ou deux espèces, et le quatrième, Eurosa, toutes les autres.

Sous-genre Eurosa

Le sous-genre Eurosa est divisé en 10 ou 11 sections.

- Pimpinellifoliae

- Les « rosiers pimprenelle », ainsi nommés car leur feuillage évoque celui de la pimprenelle, sont très rustiques et ont de nombreux hybrides spontanés. Ils sont originaires d'Europe, de Perse et d'Asie sous deux formes, Rosa pimpinellifolia et Rosa Pimpinellifoliae type spinosissima.

- Parmi les Rosa Pimpinellifolia on peut citer Altaica et Lutea, jaunes, Luteola, jaune pâle, Hispida, blanc, Rubra, rose, Minima, d'à peine 15 cm de haut, sans oublier le Rosa Pimpinellifolia ‘Myriacantha’, le spinolea de Pline l'Ancien, le rosier à 1000 épines, haut de 50 cm à 1 m à fleurs blanches.

- La Rosa pimpinellifolia type spinosissima, c'est la rosa spinosissima de Linné ou Scotch Rose ou rosier d'Écosse ou rosier pimprenelle cultivé depuis 1600, très adapté aux sols sableux et aux embruns, haut de 30 à 90 cm, aux fleurs blanches, roses et aux hybrides avec Rosa foetida, autre pimprenelle venu de Perse, jaunes. Et aussi Rosa hugonis ou rosier jaune de Chine, ‘Persan Yellow’ pour ne citer que les plus connus.

- Caninae

- Ces rosiers sont originaires d'Europe et d'Asie Mineure :

- Rosa canina ou églantier, rosier rubiginosa ou « églantine », ainsi que leurs hybrides dont magnifica pourrait être une réversion et la réapparition de Rosa rubiginosa ‘Duplex’ connue avant 1629 et disparue, ainsi que pommifera, Rosa orientalis (nain), Rosa mollis, Rosa agrestis, Rosa tomentosa et huit autres, tous à fleurs roses.

- Gallicanae

- Cette section regroupe une à trois espèces originaires d'Europe et d'Asie, leurs variantes et leurs hybrides.

- les roses galliques : Rosa gallica ou rose de France, Rosa gallica ‘Officinalis’ ou « rose de Provins » ou « rose rouge de Lancastre », ‘Conditorum’ ou « rose de Hongrie », et Rosa gallica ‘Versicolor’ ou rosa Mondi. En 1811, l'impératrice Joséphine cultive 167 espèces de roses galliques.

- Rosa centifolia ou « rose à cent feuilles »;

- les rosiers mousseux qui sont des mutations stériles de Rosa centifolia (ou de rosiers de Damas);

- les rosiers de Damas, hybrides naturel en Asie Mineure, de Rosa gallica × Rosa phoenicia;

- les rosiers de Portland, (Rosa damascena × Rosa chinensis découvert par la duchesse de Portland).

- Carolinae

- Ce sont de petits buissons originaires d'Amérique du Nord aux fleurs rose pourpre :

- Le Rosa palustris aux fleurs simples de 5 cm, pourpres, Rosa virginiana au feuillage remarquable et leur hybride Rosa mariæ-græbneræ, aux fleurs roses se succédant tout l'été. La Rosa carolina, Rosa carolina ‘Alba’, Rosa carolina ‘Plena’, nain, et Rosa carolina ‘Grandiflora’. L'hybride Rosa rapa, ou « rose d'amour » ou « rose de saint-Marc » ou « rose d'Orsay », très double rose à centre plus foncé. La Rosa nitida à fleurs pourpres, et Rosa foliolosa qui pourrait être « rose des Alpes », confondue avec des pimprenelles.

- Gymnocarpae

- Originaires, R. gymnocarpa d'Amérique du Nord, les autres d'Asie.

- Cinnamomeae (ou Cassiorhodon)

- Ces rosiers sont originaires de tout l'hémisphère nord, excepté l'Afrique :

- les Rosa rugosa originaires d'Asie : Rosa rugosa rugosa, alba, rosea, et rubra et leurs hybrides ‘Belle poitevine’, ‘Roseraie de l'Haÿ’, ‘Agnès’ et beaucoup d'autres

- Rosa arkansana et Rosa blanda originaires du nord de l'Amérique, Rosa pendulina L. ou rose des Alpes,

- Rosa pendulina var oxyodon, originaire du Causase, Rosa laxa du Turkestan et une trentaine d'autres

- Rosa majalis ou rose de mai, la rose double la plus anciennement cultivée et Rosa majalis ‘Flore simplici’, cultivée depuis 1600.

- Chinenses

- Originaires de Chine, dont le type est Rosa chinensis Jacq., ont apporté à nombre de variétés actuellement cultivées le caractère remontant de la floraison.

- Banksianae

- Originaires de Chine, hauts de 3 à 6 m, à très nombreuses fleurs simples blanches ou jaunes (Normalis est le type sauvage) :

- Ce sont Banksiae ‘Albo Plena’ ou rose de Lady Banks à fleurs doubles blanches, Banksiae ‘Albo Lutea’ à fleurs doubles jaunes ;

- et les hybrides Rosa fortunia et Rosa cymona cultivés dans les jardins chinois.

- Laevigatae

- Originaire de Chine, introduit en Amérique du Nord où il s'est naturalisé, c'est un très grand rosier (6 m) à fleurs blanches :

- Il est connu par ses hybrides ‘Pink Cherokee’ ou « rose Anémone » aux fleurs rose pâle et ‘Red Cherokee’, ainsi que l'hybride ‘Silver Moon’ aux fleurs blanches de 10 à 12 cm.

- Bracteatae

- Originaire de Chine et d'Inde, Rosa bracteata, haut de 4 à 5 m, aux nombreuses fleurs blanches et à odeur citronnée, a été introduit en Angleterre en 1793 par Lord Macartney. Il a pour hybrides ‘Leonida’ et surtout ‘Mermaid’ à grandes fleurs simples jaunes qui fleurissent de juillet à l'automne.

- Synstylae

- Originaires pour certains de Corée et du Japon, pour d'autres de Turquie et d'Europe :

Rosa multiflora qui a été vue au Japon dès 1696, forme des grands buissons aux fleurs blanches et possède plusieurs variétés : Rosa multiflora ‘Adenochaeta’ à grandes fleurs, Rosa multiflora ‘Carnea’ à fleurs roses, Rosa multiflora ‘Platyphylla’, la seven sisters rose rapportée du Japon par Sir Charles Greville en 1815.

Et Rosa arvensis Huds., qui est le rosier des champs.

Sous-genre Plathyrhodon

Le sous-genre Plathyrhodon, est constitué d'une seule espèce,Rosa roxburghii, originaire de Chine

- Rosa roxburghii 'Plena', importée en 1828 de jardins en Chine,

- Rosa roxburghii 'Normalis', rose châtaigne, type sauvage en Chine dans le Sichuan, d'une grande hauteur (3 à 4 mètres) aux grandes fleurs (7 cm) simples blanc-rosé,

- 'Triomphe de la Guillotière', hybride obtenu par Guillot en 1863.

Sous-genre Hesperhodos

Le sous-genre Hesperhodos, originaire d'une aire limitée d'Amérique du Nord aux confins de la frontière entre les États-Unis et le Mexique comprend deux ou trois espèces adaptés au milieu aride.

- Rosa stellata, rosier sauvage nain à fleurs simples de 4 à 6 cm rose vineux

- Rosa stellata var. mirifica, ou « rose de Sacramento », d'une hauteur d'environ un mètre aux fleurs d'un rose plus soutenu.

Genre Hulthemia

Le genre Hulthemia a été séparé du genre Rosa car ses feuilles sont simples au lieu d'être composées.

- Rosa persica (syn. Rosa persica var. berberifolia) originaire du pourtour de la mer Caspienne et introduit en Europe en 1790, c'est un petit rosier (50 à 80 cm) aux fleurs jaune brillant,

- genre ×Hulthemosa, les hybrides entre les genres Rosa et Hulthemia, dont (Hulthemia persica × Rosa clinophylla) Hulthemia Hardii, obtenu dans les jardins du Luxembourg avant 1836.

Principales espèces

- Rosa acicularis Lindl.

- Rosa agrestis Savi

- Rosa arkansana Porter

- Rosa arvensis Huds.

- Rosa ×alba L.

- Rosa banksiae Aiton

- Rosa blanda Aiton

- Rosa bracteata J.C.Wendl.

- Rosa canina L., l'églantier

- Rosa carolina L.

- Rosa centifolia L.

- Rosa chinensis Jacq.

- Rosa cymosa Tratt.

- Rosa damascena Mill.

- Rosa dumalis Bechst.

- Rosa filipes Rehder & E.H.Wilson

- Rosa foetida Herrm.

- Rosa gallica L.

- Rosa ×odorata nothovar. gigantea (Collett ex Crép.) Rehder & E.H.Wilson

- Rosa glauca Pourr.

- Rosa glauca Pourr.

- Rosa henryi Boulenger

- Rosa hugonis Hemsl.

- Rosa laevigata Michx.

- Rosa luciae Franch. & Rochebr. ex Crép.

- Rosa majalis Herrm.

- Rosa micrantha Borrer ex Sm

- Rosa moschata Herrm.

- Rosa moyesii Hemsl. & E.H.Wilson

- Rosa multiflora Thunb.

- Rosa nutkana K.Presl.

- Rosa omeiensis Rolfe

- Rosa pendulina L.

- Rosa pimpinellifolia L.

- Rosa rubiginosa L.

- Rosa rugosa Thunb.

- Rosa sempervirens L.

- Rosa spinosissima L. ou Rosa pimpinellifolia type spinosissima

- Rosa virginiana Mill.

- Rosa xanthina Lindl.