Réserve pétrolière - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Catégories et définitions

Les réserves pétrolières sont appelées possibles, probables ou prouvées selon le degré croissant de certitude que l'on a de leur existence, en fonction des données et des interprétations géologiques et techniques, pour chaque localisation. La mesure de ces valeurs est faite par la ou les compagnies pétrolières procédant à l'exploration/production. La Securities and Exchange Commission a, ces dernières années, exigé que les compagnies pétrolières possédant des réserves listées adoptent des standards d'évaluation des réserves en accord avec la pratique industrielle. Dans un cas particulier, la compagnie, Shell a dû réévaluer ses réserves pétrolières pour 2001 et 2002, en application de définitions plus strictes des catégories de réserves.

Les réserves pétrolières sont essentiellement une mesure de risque géologique — de la probabilité de l'existence du pétrole et de son exploitation dans les conditions économiques et les technologies actuelles.

Réserves prouvées

Définies par les ressources en gaz et pétrole "raisonnablement certaines" d'être produites, en utilisant les techniques actuelles, au prix actuel et selon les accords commerciaux et gouvernementaux en cours. Dans l'industrie, elles sont connues sous le nom 1P. Certains spécialistes utilisent l'appellation P90, car elles ont 90% de chance d'être mises en production.

Réserves probables

Définies par les ressources en gaz et en pétrole "Raisonnablement probables" d'être produites, en utilisant les techniques actuelles, au prix actuel et selon les accords commerciaux et gouvernementaux en cours. Dans l'industrie, elles sont connues sous le nom 2P. Certains spécialistes utilisent l'appellation P50, car elles ont 50% de chance d'être mises en production.

Réserves possibles

Définies comme "ayant une chance d'être développées en tenant compte de circonstances favorables". Dans l'industrie, elles sont connues sous le nom 3P. Certains spécialistes utilisent l'appellation P10, car elles ont 10% de chance d'être mises en production.

Réserves du Moyen-Orient

Les estimations varient sur les réserves restantes au Moyen-Orient. Plusieurs compagnies pétrolières et le Département de l'Énergie des États-Unis affirment que le Moyen-Orient possède deux tiers de toutes les réserves pétrolières mondiales. Cette part des réserves pétrolières pourrait être beaucoup plus basse que deux-tiers [4]. Le US Geological Survey affirme en effet que le Moyen-Orient ne possède qu’entre la moitié et le tiers des réserves exploitables mondiales.

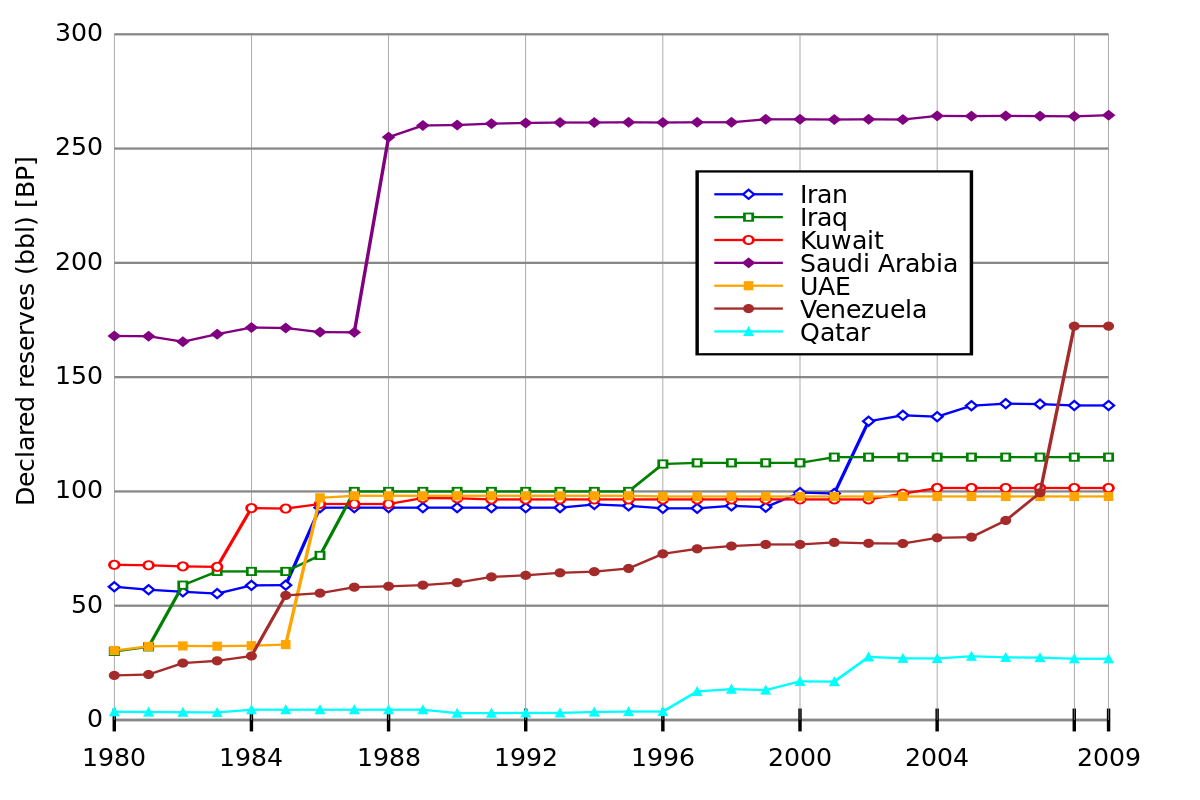

Estimations suspectes de certains pays de l'OPEP

Les pays membres de l’OPEP ont décidé en 1985 de lier leurs quotas de production à leurs réserves. Ce qui paraissait alors sage provoqua une importante hausse des estimations; afin d’augmenter leurs droits de production. Cet accroissement leur permit par ailleurs d'obtenir des emprunts plus importants à de meilleurs taux d'intérêt. C'est une raison supposée de l'augmentation des réserves de l'Irak en 1983, alors en guerre avec l’Iran.

En fait, Ali Samsam Bakhtiari, un ancien cadre dirigeant de la National Iranian Oil Company, a déclaré sans équivoque que les réserves pétrolières de l’OPEP (et particulièrement celles de l’Iran) sont largement surestimées. Dans un entretien récent [5] il affirme que la production pétrolière mondiale a atteint son pic et prédit qu’elle chutera de 32% d’ici à 2020.

| Déclarations de réserves avec augmentations suspectes (en milliards de barils) d'après Colin Campbell, SunWorld, 80'-95 | |||||||

| Année | Abou Dabi | Dubaï | Iran | Irak | Koweït | Arabie saoudite | Venezuela |

| 1980 | 28,00 | 1,40 | 58,00 | 31,00 | 65,40 | 163,35 | 17,87 |

| 1981 | 29,00 | 1,40 | 57,50 | 30,00 | 65,90 | 165,00 | 17,95 |

| 1982 | 30,60 | 1,27 | 57,00 | 29,70 | 64,48 | 164,60 | 20,30 |

| 1983 | 30,51 | 1,44 | 55,31 | 41,00 | 64,23 | 162,40 | 21,50 |

| 1984 | 30,40 | 1,44 | 51,00 | 43,00 | 63,90 | 166,00 | 24,85 |

| 1985 | 30,50 | 1,44 | 48,50 | 44,50 | 90,00 | 169,00 | 25,85 |

| 1986 | 31,00 | 1,40 | 47,88 | 44,11 | 89,77 | 168,80 | 25,59 |

| 1987 | 31,00 | 1,35 | 48,80 | 47,10 | 91,92 | 166,57 | 25,00 |

| 1988 | 92,21 | 4,00 | 92,85 | 100,00 | 91,92 | 166,98 | 56,30 |

| 1989 | 92,20 | 4,00 | 92,85 | 100,00 | 91,92 | 169,97 | 58,08 |

| 1990 | 92,20 | 4,00 | 93,00 | 100,00 | 95,00 | 258,00 | 59,00 |

| 1991 | 92,20 | 4,00 | 93,00 | 100,00 | 94,00 | 258,00 | 59,00 |

| 1992 | 92,20 | 4,00 | 93,00 | 100,00 | 94,00 | 258,00 | 62,70 |

| 2004 | 92,20 | 4,00 | 132,00 | 115,00 | 99,00 | 259,00 | 78,00 |

Le total des réserves déclarées est de 701 milliards de barils, dont 317,54 sont douteux (l’année 2004 a été ajoutée plus tard).

La table suggère que, premièrement, les pays de l’OPEP déclarent que la découverte de nouveaux champs, année après année, remplace exactement ou presque exactement la quantité produite, puisque les réserves déclarées varient très peu d'une année à l'autre. Par exemple, l’Arabie saoudite extrait 3 milliards de barils par an, qui doivent diminuer les réserves d'autant. Cependant, Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, déclare exactement 92,2 milliards de barils depuis 1988, mais en 16 ans, 14 milliards de barils ont été extraits.

Il y a aussi beaucoup de concurrence entre États. Par exemple, le Koweït a déclaré 90 milliards de barils de réserves en 1985, l’année du lien entre production et réserves. Abou Dabi et l’Iran répondirent avec des chiffres légèrement plus hauts, pour obtenir des quotas de production similaires. Saddam Hussein, craignant d’être distancé par des nations qu’il n’aimait pas, répliqua avec environ 100. Apparemment, avec une telle augmentation des réserves supposées, l’Arabie saoudite fut forcée de répondre, deux ans plus tard, avec sa propre révision.

D’autres exemples suggèrent l’inexactitude des estimations de réserves officielles :

- En janvier 2006, le magazine Petroleum Intelligence Weekly déclara que les réserves du Koweït étaient réellement seulement de 48 milliards de barils, dont seulement 24 milliards étaient « complètement prouvées », appuyant cette information sur des « fuites » de documents officiels koweïtiens. Cette estimation est la moitié de l’officielle. [6]

- La société Shell annonça le 9 janvier 2004 que 20% de ses réserves devaient être reclassées de prouvées à possibles (incertaines). Cette annonce conduisit à une chute de la valeur de l’action ; un procès tenta difficilement de prouver que la valeur de l'entreprise ait été frauduleusement surévaluée. Plus tard, Shell a révisé ses estimations des réserves trois fois, les réduisant de 10 133 millions de barils (contre 14 500 million). Le président de Shell, Phil Watts, démissionna.

- On peut voir sur le tableau que les réserves déclarées par le Koweït avant et après la guerre du Golfe sont les mêmes, 94 milliards de barils, malgré le fait que d’immenses incendies de puits de pétrole allumés par les soldats irakiens aient brûlé approximativement 6 milliards de barils.

- Pemex (compagnie d'État du Mexique) en septembre 2002 a décru ses estimations de réserve de 53%, de 26,8 à 12,6 milliards de barils. Plus tard, l'estimation fut augmentée à 15,7 milliards.

- Il existe d’autres exemples de réserves sous-estimées. En 1993, les réserves de la Guinée équatoriale étaient limitées à certains champs insignifiants; le Oil And Gas Journal les estimait à 12 millions de barils. Deux champs géants et plusieurs plus petits ont été découverts, mais les nombres annoncés sont restés inchangés jusqu’en 2003. En 2002, le pays avait encore 12 millions de barils de réserves selon le journal, alors qu’il produisait 85 millions de barils la même année. Les réserves de l’Angola s’établissaient à 5,421 milliards de barils, (trois chiffres après la virgule, ça donne l’impression d’une grande précision) de 1994 à 2003, malgré la découverte de 38 nouveaux champs de plus de 100 millions de barils chacun.

Notons cependant que la définition de réserves prouvées varie d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, la règle conservatrice est de classer comme prouvée, seulement les réserves qui sont en cours de production. D'autre part, l 'Arabie saoudite qualifie de réserves prouvées, les champs connus pas encore en production. Le Venezuela inclut les pétroles non conventionnels (bitumes) de l'Orénoque, dans sa réserve de base.

Arabie saoudite

Avec un quart des réserves pétrolières prouvées et les coûts de production parmi les plus bas au Monde, l’Arabie saoudite produit plus de 3 milliards de barils de pétrole par an et restera probablement le principal exportateur de pétrole dans un futur prévisible.

Selon l’Oil and Gas Journal, l’Arabie saoudite détient 262 milliards de barils de réserves de pétrole prouvées, soit à peu près un quart des réserves mondiales conventionnelles prouvées de pétrole. Bien que l'Arabie saoudite dispose d'environ 80 champs pétrolifères et gaziers, plus de la moitié de ses réserves sont dans seulement quatre champs, et plus de la moitié de sa production provient d'un seul champ, le champ Ghawar.

Un des défis pour les Saoudiens pour maintenir ou augmenter leur production est que la production de leurs champs actuels diminue de 5 à 12% par an, nécessitant donc une capacité annuelle supplémentaire équivalente. L'Agence internationale de l'Energie a prédit que la production dé pétrole saoudienne doublera au cours des deux prochaines décennies, prévoyant une extraction de 7 milliards de barils par an en 2020.

Iran

L'Iran a les secondes réserves mondiales conventionnelles de pétrole brut avec approximativement 9% du pétrole mondial.

L’Iran produit en moyenne environ 1,5 milliard de barils par an, en très net retrait par rapport aux 6 milliards de barils par an qu’il produisait quand le shah d’Iran était au pouvoir. Les États-Unis interdisent l'import de pétrole iranien, ce qui limite sa dépendance, mais ne réduit pas la probabilité qu'une interruption de la production iranienne provoque une forte poussée des prix du pétrole dans le monde. Les pressions américaines sur l'Iran pour qu'il renonce au programme nucléaire iranien présentent un risque élevé de confrontation militaire, et les risques politiques sur le pétrole iranien pèsent beaucoup plus lourd que les risques géologiques.

Irak

L’Irak dispose des quatrièmes réserves conventionnelles de pétrole du monde avec 112 milliards de barils. En dépit de ses vastes réserves et de prix de revient peu élevés, la production n'a pas récupéré depuis l'invasion de l'Irak en 2003 menée par les États-Unis. Un pillage permanent, des attaques des insurgés, et le sabotage des champs pétroliers ont limité la production à environ 0,5 milliard de barils par an au mieux. Le risque politique est ainsi la principale contrainte de la production pétrolière irakienne et le restera probablement dans le futur proche.

En 2009-2010, profitant d'une relative accalmie politique, l'Irak met sur le marché un grand nombre de blocs qui sont rapidement attribués ; le ministre de l'énergie envisage d'atteindre 12 Mbbl/j d'ici 2018, ce qui ferait de l'Irak le premier producteur mondial ; cette politique, affichée en pleine période de dépression et de faiblesse de la demande, risque de mener l'Irak à l'affrontement avec l'Arabie saoudite.

Émirats arabes unis et Koweït

Les Émirats arabes unis et le Koweït sont presqu'à égalité les cinquièmes plus grande réserves conventionelles de pétrole dans le monde avec 98 et 97 milliards de barils, respectivement. Les ÉAU produisent environ 0,8 milliard de barils par an et ont environ 100 ans de réserve à ce taux alors que le Koweït produit environ la même quantité et a à peu près 100 ans de réserve. Abou Dabi possède 94 % des réserves pétrolières des ÉAU alors que la plupart des réserves pétrolières du Koweït sont dans le champ Burgan, le deuxième plus grand champs de pétrole après le champ Ghawar d'Arabie Saoudite. Le Koweït espère intensifier sa production de pétrole pour atteindre une capacité de 4 millions bbl/j d'ici 2020, mais vu que le gisement Burgan a été trouvé en 1938 et devient très mature, ce sera un challenge. De plus, selon des fuites de la Kuwait Oil Company (KOC), les réserves pétrolières restantes prouvées et non prouvées du Koweït sont seulement la moitié des chiffres officiels - 48 milliards de barils.