Acide ribonucléique messager - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Structure

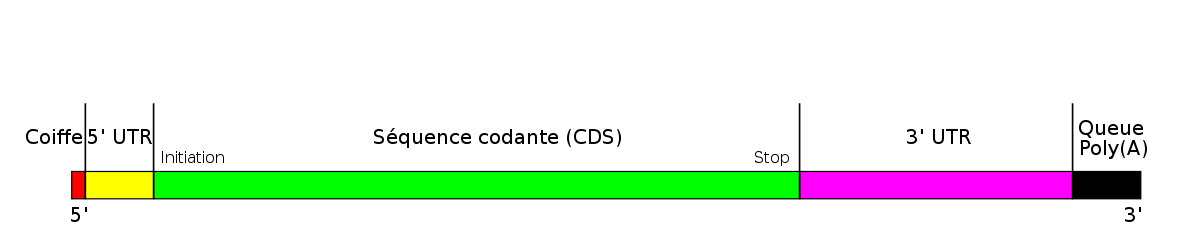

Comme tous les ARN, l'ARNm est un acide nucléique résultant de la polymérisation de ribonucléotides reliés par des liaisons phosphodiester. Comme le terme "ARN" l'indique, l'ose (ou plus familièrement "sucre") présent dans les ribonucléotides est le ribose. Les bases azotées présentes sur les ribonucléotides sont l'adénine (A) qui est complémentaire de l'uracile (U) et la guanine (G) complémentaire de la cytosine (C). L'ARNm emploie donc la base U, à la différence de l'ADN qui utilise la base T. Contrairement à l'ADN, l'ARNm est une molécule monocaténaire, c’est-à-dire formée d'un seul brin. On distingue trois principales régions fonctionnelles dans un ARNm : la région 5'-non-traduite (5'UTR), le ou les cistrons codants et enfin la région 3'-non traduite (3'UTR. Les deux régions non-traduites ou UTR (untranslated region) contiennent souvent des signaux d'expression ou de maturation de l'ARN.

Ce caractère simple brin de l'ARNm n'empêche pas des repliements locaux complexes et parfois très structurés de la molécule sur elle-même faisant intervenir la complémentarité entre bases azotées. On distingue deux niveaux d'organisation structurale de la molécule d'ARN : la structure secondaire, qui est définie par les appariements dit Watson-Crick entre bases, et la structure tertiaire, qui est une étape supplémentaire de repliement en trois dimensions de la molécule.

Dans le cas des ARNm, les structures secondaires peuvent jouer un rôle dans la régulation de l'expression des gènes, en modulant l'efficacité d'une ou plusieurs des étapes de transcription et de traduction. Par exemple, la présence de structures secondaires de la région 5' non-traduite peut influencer le recrutement du ribosome et donc l'efficacité de la traduction. Les structures secondaires peuvent également être des sites de liaisons pour des protéines qui modulent l'épissage ou la polyadénylation.

Transport et adressage

Dans les cellules, les ARNm peuvent être dirigés vers des compartiments particuliers pour y être stockés ou traduits dans un site donné. C'est en particulier le cas pour les neurones qui sont des cellules de grandes dimensions. Certaines protéines ne sont produites qu'au niveau de la synapse, à l'extrémité de l'axone ou des dendrites, leur ARNm est donc transporté de manière active jusqu'à celles-ci pour y être traduit.

Export du noyau

Lors du processus de synthèse et de maturation dans le noyau, le pré-ARNm puis l'ARNm maturé interagit avec un certain nombre de protéines nucléaires de manière séquentielle. Il forme ainsi un complexe ribonucléique appelé hnRNP (heterogeneous nuclear ribonucleoprotein). Ce complexe contient en particulier une protéine qui lie la coiffe, le CBC (Cap-binding complex), une protéine qui se lie à la queue poly(A) et des protéines d'adressage au pore nucléaire, le complexe Nxt1-Nxf1. Ce complexe d'export interagit avec des protéines spécifiques du pore, les FG-Nups qui permettent ensuite la translocation de l'ARNm vers le cytoplasme.

La formation d'un complexe de l'ARNm avec le protéines d'adressage au pore, Nxt1-Nxf1, est dépendante de la maturation correcte de l'ARNm, et en particulier de la présence de la coiffe et de l'épissage. C'est une première étape de contrôle qualité : les ARNm incomplètement maturés ne sont pas exportés dans le cytoplasme.

Le mécanisme d'export des ARNm est donc spécifique et différent des autres mécanismes de transport nucléo-cytoplasmique qui utilisent des karyophérines, importines ou exportines, pour assurer le transport de cargaison au travers du pore. Il diffère donc en particulier du mécanisme d'export des ARNt qui transitent quant à eux associés à une exportine.